|

|

|

Произведения Ссылки |

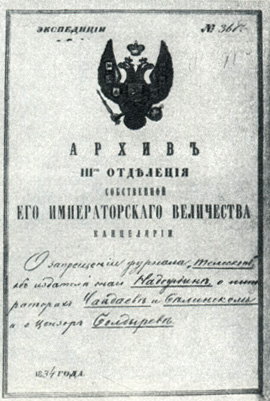

Трудные годы (1836-1839)Полезно, больше чем когда-либо, чтобы вы были обо всем осведомлены. Думаю, что безошибочно могу указать, что бумаги Надеждина (редактора "Телескопа") находятся в руках некоего Белинского, его сотрудника по журналу, который и заменял его во время его отсутствия и который, вероятно, и есть самое доверенное лицо. ...его величеству угодно, чтобы при сем случае был сделан у Белинского самый тщательный обыск в предупреждение того, чтобы он не мог которые-либо из бумаг скрыть, с объявлением ему, что буде впоследствии откроется передача им бумаг в другие руки или утайка оных, то он будет подвергнут за сие строжайшей ответственности. ...как г. Белинский выехал в г. Тверь еще в исходе августа месяца к помещику Бакунину*, то проживающий ныне в квартире его действительный студент Воложинин и обязан подпискою, что все совершенно бумаги, находящиеся в квартире Белинского, им отданы и что он ничего из них не скрыл и даже не знает, есть ли еще у него таковые. Причем объявил такжп, что Белинский при отъезде своем взял с собою весьма незначительное число бумаг, относящихся собственно к его занятиям но ученой части. А как Белинского ожидают в скором времени в Москве, то сделано распоряжение, дабы он при въезде в город доставлен был прямо от заставы к обер-полицмейстеру для отобрания от него бумаг. * (Белинский гостил в это время в семье Бакуниных, в их поместье Прямухино, Тверской губернии.) Нужно знать содержание писем, посылаемых к тебе, а потому они и не отсылаются к тебе, бумаг твоих нет дома*: нужно знать их содержание... Думаем, что если ты не приедешь скоро сам, то тебе необходимо будет ехать по требованию...* За большое событие сочтем, если дойдет до тебя и это письмо... Желаем тебе всякого благополучия и счастья, если несчастье какое-нибудь не постигло тебя. * (То есть взяты полицией.) ** (То есть по предписанию властей или под арестом.) Переписка шефа жандармов, министра просвещения и московского генерал-губернатора о Надеждине и Белинском, а также письмо "Друга" к Белинскому были вызваны тем, что 22 октября 1836 года по приказу Николая I был закрыт журнал "Телескоп", а его редактор Н. И. Надеждин отрешен от должности за напечатание "Философического письма" П. Я. Чаадаева. Помещая письмо, Надеждин не понимал его настоящего значения и не предполагал последствий, которые оно вызвало. Чаадаев выступил с беспощадным осуждением николаевской России. "Несмотря на пессимистичность философских и исторических воззрений Чаадаева, появление его письма имело огромное революционизирующее значение, - вспоминал впоследствии Герцен. - То был вызов, признак пробуждения, письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек с душою, переполненною скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все. что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского.  Начальная страница 'Литературных мечтаний' 'Молва'. 1834 г. Чаадаев был объявлен властями сумасшедшим, за ним был установлен полицейский и медицинский надзор, Надеждин выслан из Москвы, а Белинский при въезде в Москву, прямо от заставы, был направлен к обер-полицмейстеру. Но "при тщательном осмотре, - как уведомлял Бенкендорфа князь Голицын, - в имуществе его ничего сомнительного не оказалось". Предупрежденный "Другом", Белинский при отъезде из Прямухина часть своих бумаг сжег. Прямого отношения к напечатанию "Философического письма" он не имел, но, может быть, лишь случайно не пострадал. После закрытия "Телескопа" он остался без литературной работы и без всяких средств к существованию. В Москве ему печататься больше было негде. Но эта беда, есть все основания предположить, могла обернуться для Белинского большим счастьем: его ожидала работа с Пушкиным в начатом поэтом журнале "Современник". Весь 1836 год, можно сказать, прошел для Белинского под знаком приближения к Пушкину. В мае появилась его рецензия на 1-й том "Современника" - это был первый положительный отзыв о журнале, и Пушкин не мог его не заметить. В мае же, во время приезда Пушкина в Москву, предполагалось их свидание, которое не состоялось из-за преждевременного отъезда поэта в Петербург. 27 мая Пушкин в письме к Нащокину просит сказать Белинскому о своем сожалении, что не успел с ним увидеться; он поручал передать ему в подарок 1-й том "Современника", "потихоньку от Наблюдателей", то есть от журнала "Московский наблюдатель", с которым Пушкин поддерживал связь, но редакция которого относилась недружелюбно к Белинскому. В октябре в 3-м томе "Современника" появилась статья Пушкина "Письмо издателю", о которой уже было рассказано. А около 30 октября П. В. Нащокин, отвечая на недошедшее до нас письмо Пушкина, по-видимому содержавшее вопрос об условиях переезда Белинского в Петербург, писал: "Белинский получал от Надеждина... 3000, "Наблюдатель" предлагал ему 5000, Греч тоже его звал. Теперь, коли хочешь, он к твоим услугам. Я его не видел, но его друзья, и в том числе Щепкин, говорят, что он будет счастлив, если придется ему на тебя работать. Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю". Однако тревоги последних месяцев жизни, по-видимому, не позволили Пушкину завершить эти переговоры. А в январе 1837 года Белинский вдруг получил приглашение от редактора петербургской газеты "Литературные прибавления" (приложение к газете "Русский инвалид") А. А. Краевского принять участие в этом издании. Со всею охотою готов Вам помогать в издании и принять на свою ответственность разборы всех литературных произведений; только почитаю долгом объясниться с Вами насчет одного пункта, очень для меня важного, чтоб после между мною и Вами не могло быть никаких недоразумений, а следовательно, и неудовольствий. Я от души готов принять участие во всяком благородном предприятии и содействовать, сколько позволяют мне мои слабые силы, успехам отечественной литературы; по я желаю сохранить вполне свободу моих мнений и ни за что в свете не решусь стеснять себя какими бы то ни было личными или житейскими отношениями. Поэтому я готов по Вашему совету делать всевозможные изменения в моих статьях, когда дело будет касаться до безопасности Вашего издания со стороны цензуры; по что касается до авторитетов и разных личных отношений к литераторам, участвующим делом или желанием в Вашем журнале, - то я думаю и уверен, что я в этом отношении останусь совершенно свободен. Мне будет очень грустно, если Ваш ответ покажет мне, что я не сотрудник Вашего журнала, потому что бог наказал меня самою задорною охотою высказывать свои мнения о литературных явлениях и вопросах, да и внешние мои обстоятельства очень плохи во всех отношениях... но, по моему мнению, не только лучше молчать и нуждаться, но даже и сгинуть со свету, нежели говорить не то, что думаешь, и спекулировать па свое убеждение.  И. И. Лажечников. Портрет работы А. В. Тыранова. Масло. 1830-е годы Бедный Пушкин! Вот чем кончилось его поприще! Смерть Ленского в "Онегине" была пророчеством... Как не хотелось верить, что он ранен смертельно, но "Пчела"* уверила всех. Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего призвания. Худо понимали его при жизни, поймут ля теперь?.. * (Петербургская газета "Северная пчела".) Прошу Вас отвечать мне скорее; я с нетерпением буду ожидать Вашего письма. Оно решит - приняться ли мне снова за работу или замолчать совсем до времени. Хоть это и в смешном роде, но для меня похоже немного на гамлетовское "Быть или не быть?". Да, грустно молчать, когда хочется говорить и иногда есть что сказать! Соглашение с Краевским не состоялось, так как тот потребовал, чтобы Белинский печатал свои материалы без авторской подписи и позволял править их, как сочтет нужным редактор. М. Бакунин писал по этому поводу в частном письме: "Он отвергнул выгодные предложения петербургских журналистов; он не смотрит на литературу как на игрушку и скорее бы согласился умереть с голоду, чем торговать своими мнениями и своею совестью". Весной 1837 года с помощью друзей Белинский поехал лечиться на Кавказ, в Пятигорск, на минеральные воды. Помимо тяжелого материального положения и болезни, он переживал идейный перелом, освобождаясь от отвлеченных идеалистических умствований своего "друга-противника" М. Бакунина о призрачности действительности и о главенстве над всем духовного начала. В письмах с Кавказа, полемизируя с Бакуниным, Белинский со всей остротой ставил вопрос о действительном взаимоотношении духа и материи. "Дух утомился отвлеченностью и жаждал сближения с действительностью", - писал он об этом. Вместе с тем под воздействием незрелости революционного движения и общественной мысли в России в Белинском намечались те "примирительные" тенденции, которые привели его вскоре на основе неправильно понятой фразы Гегеля "все действительное разумно и все разумное действительно" к глубоко ошибочной теории "примирения" с тогдашней русской действительностью. Письма Белинского с Кавказа, если не говорить об огромных философских письмах-трактатах к Бакунину, раскрывают его душевное состояние в этот период его жизни, о котором почти не имеется других свидетельств. ...дела мои, насчет сбыта грамматики, идут гадко*. Что делать? Впрочем, я привык к такому счастию, и если бы своими дурными обстоятельствами не портил обстоятельств людей, привязанных ко мне, то без всякого огорчения почитал бы себя пасынком судьбы. Честная бедность не есть несчастие, может быть, для меня она даже счастие; но нищета, но необходимость жить на чужой счет - слуга покорный - или конец такой жизни, или черт возьми все, пожалуй, хотя и меня самого с руками и ногами. Если грамматика решительно не пойдет, то обращаюсь к черту, как Громобой, и продаю мою душу с аукциона Сенковскому, Гречу или Плюшару**, что все равно, кто больше даст. Буду писать по совести, но предоставлю покупщику души моей марать и править мои статьи как угодно. Может быть, найду работу и почестнее, но во всяком случае еду в Петербург, потому что в Москве, кроме голодной смерти и бесчестия, ожидать нечего... Итак, прости, Москва, здравствуй, Петербург. С Москвою у меня соединено всё прекрасное в жизни; я прикован к ней; но и в Петербурге можно найти жизнь человеческую: затвориться от людей, быть человеком только наедине с собою и в заочных беседах с московскими друзьями, а в остальное время вне своей комнаты, играть роль спекулянта, искателя фортуны, охать по деньгам. Отчуждение заставит глубже войти в себя и в самом себе искать замены утраты всего, что было мило, а это милое - вы, друзья мои. * (Белинский издал на свои средства книгу "Основания русской грамматики для первоначального обучения", над которой он работал в 1834-1837 гг. С помощью этого издания он надеялся вырваться из страшной нужды и расплатиться с долгами. Однако надежды не оправдались: рукопись не получила одобрения попечителя Московского университета и книга почти не покупалась.) ** (Осип Иванович Сенковский (писавший под псевдонимом Барон Брамбеус; 1800-1858), Николай Иванович Греч (1787-1867) и Фаддей Венедиктович Булгарин (1789-1859) - реакционные журналисты, которые в то время составляли в Петербурге своего рода триумвират хозяев в литературе и журналистике. Плюшар - петербургский издатель и книгопродавец; в то время начинал издавать "Энциклопедический лексикон". Конечно, такая готовность "продать" себя была для Белинского не больше как минутным настроением.)  Н. И. Надеждин. Гравюра по рисунку неизвестного художника. 1841 г. ...от одной дороги, диеты, перемены места, раннего вставания поутру чувствую себя несравненно лучше. Кавказская природа так прекрасна, что не удивительно, что Пушкин так любил ее и так часто вдохновлялся ею. Горы, братец, выше Мишки Бакунина и толще Ефремова*. * (Спутник Белинского в поездке на Кавказ - Александр Павлович Ефремов (1814-1876), член кружка Станкевича.) Часто читаю Пушкина, которого имею при себе всего, до последней строчки. "Кавказский пленник" его здесь, на Кавказе, получает новое значение. Я часто повторяю эти дивные стихи: "Великолепные картины, Престолы вечные снегов, Очам казались их вершины Недвижной цепью облаков, И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый Белел на небе голубом". Какая верная картина, какая смелая, широкая, размашистая кисть! Что за поэт этот Пушкин! Я с наслаждением и несколько раз перечел его - что бы ты думал? - его "Графа Нулина". Не говоря о верности изображений, волшебной живости рассказа, удивительном остроумии, он и в этой шутке, в этой карикатуре не изменяет своему характеру, который составляет грустное чувство: "Кто долго жил в глуши печальной, Друзья, тот верно знает сам, Как сильно колокольчик дальный Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалой?.. Уж не она ли?.. Боже мой! Вот ближе, ближе. Сердце бьется, Но мимо, мимо звук несется, Слабей... и смолкнул за горой". * (Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860) - поэт-переводчик, критик и публицист; в 1833-1838 гг. был другом Белинского, впоследствии стал идеологом реакционного течения - славянофильства. Белинский прекратил с К. С. Аксаковым отношения после перехода последнего в лагерь реакционного журнала "Москвитянин".) Любезные друзья мои, Никанор и Петр, благодарю вас за память обо мне; ваши письма порадовали меня. Только, пожалуйста, не титулуйте меня в них "милостивым государем", потому что это смешно и глупо. Особенно ты, Никанор, отличился в этом случае. Пиши просто "любезный брат Виссарион" или "любезный друг Виссарион"; и ты, Петр... пиши так же и перемени свое глупое "вы" на "ты". Вы оба меня не понимаете или я не умею с вами обращаться. Я требую от вас доверенности, дружбы, совершенной свободы в обхождении со мною, а вы передо мною вытягиваетесь во фрунт и делаете мне на караул. Будьте проще и свободнее; вы уж не дети... Занимайтесь усерднее; только труд может сделать человека счастливым, приводя его душу в ясность, гармонию и довольство самим собою. Языки - главное; они дадут вам средство учиться и с пользою и с наслаждением. Пью воды, беру ванны усердно и ревностно, хожу каждый день верст по десяти и взбираюсь ex officio (по обязанности; лат.) на ужасные высоты. Смотрю на ясное небо, на фантастические облака, на дикую и величественную природу Кавказа - и радуюсь, сам не зная чему. Даже у себя в комнате, чуть только луч солнца заиграет на стекле окна, улыбаюсь и радостно потираю руками. Встаю в 4 часа и скоро надеюсь привыкнуть вставать в 3 ровно, разумеется не дожидаясь, чтоб будили. ...хотя я и вижу его <Эльбрус> из моего окна, но до него 150 или 200 верст. Боже мой, что за громада! Машук, при подошве которого я живу и целебными струями которого пользуюсь, по крайней мере вдвое выше колокольни Ивана Великого; но в сравнении с Эльбрусом он - горка, потому что только треть Эльбруса, покрытая снегом, из-за 150 верст кажется больше Машука. Бештау хотя и выше Машука, но пред Эльбрусом - горка. Все, что писал я тебе о моем намерении переехать в Питер, все это было плодом минуты отчаяния и ожесточения*. Теперь, когда я несколько спокойнее, теперь я не почитаю этого переезда неизбежным, не хочу продавать себя с аукциона, но все-таки думаю, что мне придется ехать в Петербург и предложить мои услуги хоть "Энциклопедическому лексикону". Рад бы писать и в "Библиотеку для чтения"**, но не решусь пи за что в мире, ни за какие блага, видеть мои статьи искаженными и переделанными не только рукою какого-нибудь негодяя Сенковского, но и самого почтенного и доброго Жуковского, или, сказать яснее, никого в мире... Ты предлагаешь мне писать для детей - очень хорошо. Но ведь тотчас по моем входе, так сказать, на квартиру я должен буду заплатить за квартиру рублей около 300 да в лавочку около этой же суммы, да иметь средства жить до тех пор, пока что-нибудь напишу, напечатаю и продам. Кредиторы и желудки (мой, брата и племянника)*** не согласятся ждать несколько месяцев. Кроме того, я решительно не способен к спекуляциям и компиляциям**** и решусь издать только добросовестный труд, а для такого труда нужно время и время, потому что я работаю тяжело и медленно. И притом, как много нужно условий для детской книжки! Целью ее должно быть - возбудить в детях истину не в поучениях, не сознательную, но истину в представлении, в ощущении, и для этого нужно то спокойствие, та гармония духа, которая дается человеку только любовью. Во мне теперь мало любви; я весь в моих внешних обстоятельствах, весь вне себя и чужд всякой сосредоточенности. Сверх того, писать книгу, имеющую благую цель, для денег, для поправки обстоятельств... Выручка денег за книгу не есть дурное дело, даже очень хорошее; но надо, чтобы эти деньги были, так сказать, необходимым результатом книги, а не книга необходимым результатом денег. * (В письме от 21 июня.) ** (Журнал, издававшийся Сенковским.) *** (Младший брат и двоюродный племянник жили в это время в Москве вместе с Белинским.) **** (Сочинение, составленное из переложения других трудов без собственной творческой работы.) Ты знаешь, что я имею похвальную привычку краснеть без всякой причины, как думают все, но в самом-то деле очень не без причины. Эта похвальная привычка составляет несчастие моей жизни... Самолюбие - вот причина этого явления. Конечно, здесь принимает большое участие какая-то природная робость характера и еще одно обстоятельство в моем воспитании, о чем теперь мне некогда распространяться, но главная причина все-таки самолюбие. Я краснею оттого, что мне не отдали должной справедливости, следовательно, от оскорбленного самолюбия; я краснею оттого, что мне отдали справедливость, следовательно, от удовлетворенного самолюбия; к чести своей скажу, что еще чаще краснею я вследствие сознания своего недостоинства, от того внимания, которое оказывают мне хорошие люди, знающие меня издалека. Я понимаю самое малейшее движение моего самолюбия - и все-таки не могу убить в себе этого пошлого чувства... Я не написал ни одной статьи с полным самозабвением в своей идее: бессознательное предчувствие неуспеха и еще более того успеха всегда волновало мою кровь, усиливало и напрягало мои умственные силы, как прием опиуму. И между тем я унизился бы до самого пошлого смирения, оклеветал бы себя самым фарисейским образом, если бы стал отрицать в себе живое и плодотворное зерно любви к истине; все мои статьи были плодом этой любви, только самолюбие всегда тут вмешивалось и играло большую или меньшую роль. Даже в дружеском кругу, рассуждая о чем-нибудь, я вдруг краснел оттого, что нехорошо выразил мою мысль, или, что бывало всего чаще, неловко сострил, или от противной причины, т. е. от успеха в том и другом (боже мой - какая мелочность!); но как скоро дело касается до моих задушевных убеждений, я тотчас забываю себя, выхожу из себя, и тут давай мне кафедру и толпу народа: я ощущу в себе присутствие божие, мое маленькое я исчезнет, и слова, полные жара и силы, рекою польются с языка моего. Даже и теперь, как и всегда, я выхожу, просыпаюсь от самой тяжелой апатии, как скоро слышу, что искажают истину, ложно толкуя назначение человека, долг, чувство, разум...  Титульный лист журнала 'Телескоп' ...несмотря на скуку однообразной жизни, я никогда не замечал в себе такой сильной восприемлемости впечатлений изящного, как во время моей дороги на Кавказ и пребывания в нем. Всё, что ни читал я, - отозвалось во мне. Пушкин предстал мне в новом свете, как будто я его прочел в первый раз. Никогда я так много не думал о себе в отношении к моей высшей цели, как опять на этом же Кавказе... Словом, я бы выздоровел и душевно и телесно, если бы будущее не стояло передо мною в грозном виде, если бы приезд мой в Москву был обеспечен. Вот что меня убивает и иссушает во мне источник жизни. Едва родится во мне сознание силы, едва почувствую я теплоту веры, как квартира, авошная лавочка, сюртуки, штаны, долги и вся эта мерзость жизни тотчас убивают силу и веру... Белинский жил <по возвращении в Москву> в доме князя Касаткина-Ростовского, выходящем главным фасадом на Петровку, а другим в переулок и на канаву. Этот огромный дом всегда бывал наполнен множеством жильцов, находивших там самые дешевые квартиры. Вход в квартиру Белинского был изнутри двора. Когда я переступил к нему за порог, то невольно остановился, увидев себя в какой-то обширной комнате, разделенной на каморки и углы, где от мрака и пару трудно было разглядеть что-нибудь. На спрос мой о В. Г. Белинском мне указали угол, где за какою-то перегородкою сидел в полумраке бедный мой знакомец и, окутанный шарфами, сильно кашлял. Вернувшись в Москву осенью 1837 года, Белинский все так же нуждался, жил надеждой снова вступить на журнальное поприще, "...надежд бездна, - писал он М. А. Бакунину, - Николай Полевой издает "Пчелу", и я уже, разумеется, приглашен к участию. Ксенофонт Полевой думает купить у Андросова право на издание "Наблюдателя", и в таком случае намерен поручить одному мне библиографию и критику". Ни одна из этих "надежд" не осуществилась. И вдруг в начале 1838 года Белинский получил в полное свое распоряжение журнал "Московский наблюдатель". Его официальный редактор В. П. Андросов, желая спасти захиревший журнал, решил привлечь к его редактированию молодежь из кружка Станкевича. Сам Станкевич был уже болен и находился за границей, и во главе кружка стояли Белинский и Бакунин, "каждый, по описанию Герцена, с томом гегелевской философии в руках и с юношеской непримиримостью, без которой нет кровных, страстных убеждений". Участие в журнале молодых сил многое обещало и читателям и самим молодым литераторам. И. И. Панаев писал но этому поводу из Петербурга: "Всегда правдивый и резкий голос Белинского, давно замолкший, снова раздается". Письма Белинского этого времени раскрывают, с каким рвением и требовательностью к себе принимался он за редактирование журнала и в каких условиях пришлось ему вести эту работу. Белинский вел журнал более года. Издание, однако, не имело успеха. Помимо трудностей из-за ненормальных отношений с издателем Н. С. Степановым, из-за цензурных преследований и сложных отношений между самими сотрудниками (в частности, с деспотическим М. А. Бакуниным), главной бедой было избранное молодой редакцией направление журнала. Хотя литературный и критический его отделы были безупречны, журнал был рассчитан на узкий круг читателей, молодые его сотрудники хотели писать только о том, что им самим казалось важным. Журнал был заполнен общими философскими рассуждениями, его страницы пестрели философскими терминами, очень поверхностно понятыми. В частности, в первом же номере в программной статье Бакунина впервые было провозглашено "примирение" с действительностью как "великая задача времени".  Дело III отделения о запрещении журнала 'Телескоп' Благодарю, сердечно благодарю Вас за Ваше предложение - быть мне полезным по журналу. Эта помощь важна для меня. Теперь мне во что бы то ни стало, хоть из кожи вылезать, а надо постараться не ударить лицом в грязь и показать, чем должен быть журнал в наше время, показать это издателям изящных афиш и издателям толстых журналов с афишкою на придачу; но молчание - скоро увидите сами и, надеюсь, заочно погладите по головке. Горе вашей петербургской братье, горе всем этим маленьким гениям, которые, после смерти Пушкина, напоминают собою слова Гамлета: "Отчего маленькие человечки становятся великими, когда великие переводятся?" Итак, помогите по мере возможности, а то Вас там разрывают по частям, по клочкам литературные воронья, собиратели чужих трудов. Литература наша теперь хромает, как никогда не хромала... * (Иван Иванович Панаев (1812-1862) - писатель, публицист, поэт-пародист. Впервые прочитав "Литературные мечтания" Белинского, стал писать к нему из Петербурга. Принимал большое участие в устройстве литературных дел молодого критика. С 1846 года совместно с Н. А. Некрасовым издавал основанный Пушкиным журнал "Современник", где Белинский впервые обрел независимое положение.) ...В Москве издавать журнал не то, что в Петербурге: в пашей цензуре (московской) царствует совершенный произвол: вымарывают большею частью либеральные мысли, подобные следующим: 2 X 2 = 4, зимою холодно, а летом жарко, в неделе 7 дней, а в году 12 месяцев. Но это бы еще ничего - пусть марают, лишь бы не задерживали. VI № мог бы выйти назад тому две недели, но 5 листов пролежали больше недели в кабинете Г.*. Снегирев** и сам мог бы вычеркнуть всё, что ему угодно, но он хочет казаться пред издателями добросовестным, а перед начальством исправным, а мы должны терпеть. В 6 № я поместил переводную статью "Языческая и христианская литература IV века. Авзоний и святой Паулин"; языческой и христианской и святого цензор нам не пропускает, - каково Вам покажется? * (Имеется в виду Голохвастов, помощник попечителя Московского учебного округа.) ** (Цензор.) Работаю тяжко, по целой неделе не одеваюсь - всё жаль оставить свою любезную комнату и тихий труд, целитель больной души. Но всё еще много ленюсь, предаваясь фантазиям, часто в лице моем видны размышления и физиономия. Ох, эти фантазии, черт бы их взял! Но как много еще дают они мне. Но я не даю себе распускаться и иногда умею ловко прибрать себя в ежовые рукавицы. Что бы ни было, а уж сделаю из себя рабочую машину, хотя бы это стоило чахотки. Видно - кому чины, кому палаты, а мне всё новые заплаты на старые штаны. Спасибо и за то. Труд - единственный выход. Нынче разобрал кое-как главу из "Вильгельма Мейстера"*. Чудо, прелесть! Мне начинает нравиться поискивать в словаре слова и посредством немногих данных и собственных соображений доискиваться до их таинственного значения... * (Романы великого немецкого поэта Гёте "Годы странствия Вильгельма Мейстера" и "Годы учения Вильгельма Мейстера". Белинский в это время изучал немецкий язык, главным образом для того, чтобы иметь возможность читать в подлиннике философские произведения Гегеля.) * (Василий Петрович Боткин (1810-1869) литературный и музыкальный критик и переводчик, сотрудничал с Белинским в "Телескопе", "Московском наблюдателе" и затем в "Отечественных записках". В 1837-1846 гг. - один из ближайших друзей и доверенных корреспондентов Белинского. После второй поездки за границу Боткин вернулся в 1846 году поклонником западноевропейских буржуазных порядков и противником революционных воззрений, стал с Белинским неискренен, почти прекратил с ним переписку.) ...Заключаю мое послание просьбою к Вам, которая, может быть, покажется Вам странною. Доставитель моей тетради и этого письма - наборщик из типографии Степанова, прибывший к Вам в Питер искать счастия, которого для художников, как и для литераторов, в Москве нет. Вы коротко знакомы с Гутенберговою типографией, почему и решаюсь утруждать Вас моею покорнейшею просьбою - помочь сему юноше определиться в оную, на выгодных для него условиях, для чего, я думаю, достаточно одной Вашей рекомендации, одного слова, и чем Вы меня премного обяжете. А я ручаюсь Вам за него, как за человека, отлично знающего свое дело, усердного, прилежного и притом прекраснейшего поведения. Я от души желаю ему счастия: он добрый малый, а сверх того, он окрестил меня в печать, набирая мои "Литературные мечтания"... ...Я приехал в Москву 13 апреля 1839 г. - и на другой же день отправился к Белинскому. Вся умная и читающая молодежь была в это время увлечена его статьями. Видеть этого человека и говорить с ним казалось для меня счастием.  Петербург. Гостиный двор. Гравюра П. С. Иванова Надо сказать, что я уже начинал сознавать тогда безобразие среды, в которой взрос, диких обычаев и предрассудков, которые всосал в себя с детства, но идеал лучшей и более человеческой жизни очень смутно представлялся мне, - и я еще никак не мог оторваться от разных пошлых дворянских привычек, хотя по временам ощущал от них уже некоторую неловкость. ...в Москве все имевшие средства дворяне ездили обыкновенно в каретах четвернею на вынос*. Мне подтвердили, когда я отправлялся в Москву, что без четверни па вынос я не могу показать носа ни в один порядочный дом, - и тотчас же по приезде в Москву я завел себе четверню на вынос. * (То есть четыре лошади, впряженные попарно, одна пара за другой.) На этой-то четверне, о которой мне и до сих пор еще вспоминать стыдно, я отправился к Белинскому. Он жил в каком-то узеньком и глухом переулке, недалеко, кажется, от Никитского бульвара, в деревянном одноэтажном домике, вросшем в землю, окна которого были почти наравне с кирпичным узким тротуаром. Когда моя четверня на вынос подкатила к воротам этого домика, домик весь заходил ходенем, и в глухом и тихом переулке раздался такой оглушительный гром от экипажа, что Белинский вскочил с дивана и бросился к окну с досадою, даже со злобой, как он мне, смеясь, говорил потом. Такого грома не раздавалось в этом переулке с самого его существования (это тоже слова Белинского). Я вышел из кареты, покраснев до ушей. В эту минуту я мучительно чувствовал неприличие моей четверни и грома, произведенного моей каретой, по уже было поздно. Совершенно сконфуженный, с замирающим сердцем я вошел на двор, поросший травою, и робко постучался в низенькую дверь. Дверь отворилась, и передо мною в дверях стоял человек среднего роста, лет около 30 на вид, худощавый, бледный, с неправильными, но строгими и умными чертами лица, с тупым носом, с большими серыми выразительными глазами, по не очень светлыми волосами, падавшими на лоб, в длинном сюртуке, застегнутом накриво. В выражении лица и во всех его движениях было что-то нервическое и беспокойное. Я сейчас догадался, что передо мною сам Белинский. - Кого вам угодно? - спросил он немного сердитым голосом, робко взглянув на меня. - Виссариона Григорьевича. Я такой-то. (Я назвал свою фамилию.) Голос мой дрожал. - Пожалуйте сюда... я очень рад... - произнес он довольно сухо и с замешательством и из темной маленькой передней повел меня в небольшую комнатку, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнаты состояла из небольшого дивана с износившимся чехлом, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной под красное дерево, и двух решетчатых таких же стульев.  Журналист и труженик-критик. Карикатура Л. Хлещенко на отношения Краевского к Белинскому - Пожалуйста, садитесь, - он указал мне на диван. - Давно ли вы в Москве? - Я только вчера приехал. Затем последовало несколько минут неловкого молчания. Белинский как-то жался на своем стуле. Я преодолел свою робость и заговорил с ним о нашем общем знакомом, поэте Кольцове. Белинский очень любил Кольцова. - Ваши петербургские литераторы, - заметил оп мое, между прочим, с улыбкою, - принимали Кольцова с высоты своего величия и с тоном покровительства, а он нарочно прикинулся перед ними смиренным и делал вид, что преклоняется перед их авторитетами; но оп видел их насквозь, а им и в голову не приходило, что он над ними исподтишка подсмеивается. Я просидел у него с полчаса; о переписке пашей в этот раз пе было ни слова; я боялся помешать его занятиям; к тому же его постоянное нервическое, беспокойное выражение лица приводило меня в большое смущение, и разговор наш шел вяло. Я встал с дивана в надежде, что Белинский удержит меня, но оп не удерживал. Мне показалось даже, что он был доволен тем, что я отправляюсь. Он проводил меня до дверей, сказав, что непременно зайдет ко мне па днях. Я вышел за ворота и пошел пешком. Мне стыдно было уже садиться в мою карету, запряженную четвернею, и я приказал ей следовать за мною. - Только, пожалуйста, без шума и без грома, - сказал я кучеру, который посмотрел на меня с удивлением. Через два дня после этого Белинский зашел ко мне утром и просидел довольно долго. В этот раз и он, и я чувствовали себя как-то свободнее. Он расспрашивал меня о разных петербургских литераторах и журналистах и, по-видимому, слушал мой, несколько юмористический, рассказ о многих из них не без удовольствия. Впоследствии он признавался мне, что я произвел на него, в первое мое свидание с ним, очень неблагоприятное впечатление, чему, конечно, немало способствовала моя карета, запряженная четвернею, и что он решился заплатить мне визит и покончить с этим. - Но во второй раз, - говорил он мне, - вы показались мне гораздо лучше, так что я даже забыл о вашей четверне и о карете. Я даже нашел, что в вас много добродушия, а некоторые ваши рассказы очень смешили меня, и я решился продолжать знакомство с вами. С этих пор мы виделись всё чаще и чаще... Обстоятельства Белинского в эту минуту были очень плохи. Дела издателя "Наблюдателя" Степанова шли худо, он платил Белинскому за его труды самые ничтожные деньги, да и то в неопределенные сроки. Мелочные долги очень тревожили его... Усиленная борьба с тяжелыми обстоятельствами утомляла его, надежда на продолжение "Наблюдателя", за который он принялся с таким жаром, исчезла. В эту минуту вся журнальная деятельность сосредоточилась в Петербурге, где возник еще новый толстый журнал*. * (Точнее: обновленный, ставший выходить по расширенной программе журнал "Отечественные записки".) - Я охотно переехал бы в Петербург, - говорил он, повторяя то, что уже писал мне, - и взял бы на себя весь критический отдел журнала, если бы мог получить 3000 ассигнациями. Неужели же я не стою этой платы? А здесь я решительно по могу оставаться, мне просто здесь грозит голодная смерть... Бескорыстнее и честнее Белинского я не встречал ни одного человека в литературе в последние двадцать лет. Когда речь заходила о плато за труд, он приходил в крайнее смущение, весь вспыхивал и сейчас же соглашался на всякие предложения, самые невыгодные для себя. - Как же вам не стыдно было соглашаться на такие условия? - с упреком говорили ему его приятели.  'Отечественные записки'. Титульный лист - Что делать? - возражал он с улыбкой. - Подлая трусость одолевает, когда речь коснется до денег. Я всегда иду с решительностью, молодцом, определю себе цифру и думаю: нет, уж менее этого я ни за что не возьму, а как дойдет до дела, так и сробею. Такая уж гадкая натуришка!.. С деньгами он обращался, как ребенок: он то экономничал, лишая себя необходимого, то вдруг прорывался и позволял себе неслыханные роскоши при своем положении. Увлечение - было его натурою, и он увлекался даже мелочами. Однажды утром, во время пребывания моего на Арбате в доме Тона, я подошел к окну. В эту минуту проходили мимо четыре человека с лотками па головах. На лотках были уложены горшки с великолепными цветами. "Это, верно, несут в дом к какому-нибудь богатому господину", - подумал я. Через минуту я, разумеется, забыл об этих цветах, а через полчаса пошел к Белинскому. Я остолбенел, войдя в его комнату. Эта пустая комната, с оштукатуренными стенами, вымазанными вохрой, приняла роскошный вид: она вся была установлена рододендронами, розами, гвоздиками всевозможных цветов, разливавшими благоухание. Белинский, наклонившись, поливал горшок с розаном. Когда он приподнялся и увидел меня, он весь вспыхнул. - Ну, что, какова у меня оранжерея? - сказал он смеясь. - Чудесная! - отвечал я. - Я видел, как эти цветы проносили мимо меня, и, признаюсь, никак не ожидал, чтобы их несли к вам. - У меня, батюшка, страсть к цветам. Я зашел сегодня утром в цветочный ряд и соблазнился. Последние тридцать рублей отдал... Завтра уж мне формально есть нечего будет... И несмотря на это, Белинский в это утро был веселее и одушевленнее обыкновенного и, говоря, беспрестанно обращался к своим цветам, отрывал сухие листья, очищал землю в горшках и прочее. При содействии И. И. Панаева были возобновлены ранее безуспешные переговоры с А. А. Краевским о переезде Белинского в Петербург. Предприимчивый редактор "Литературного прибавления" к "Русскому инвалиду" стал к этому времени издателем-редактором преобразованных "Отечественных записок". Теперь шла речь о приглашении Белинского для работы в журнале. На этот раз переговоры закончились успешно, и вопрос о переезде критика в Петербург был решен. На очень скромных условиях Белинский принял на себя ведение критического и библиографического отдела. Краевский должен был выплатить ему вперед незначительную сумму на уплату долгов и на переезд и обязывался платить три тысячи пятьсот рублей ассигнациями (1000 р. сер.) в год. Белинский и Папаев решили ехать в Петербург вместе, после того как Панаев вернется из Казани, куда он уезжал по семейным делам. ...Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, споткнувшись на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формах, отыскивали примирения во всем - ив литературе и в жизни, примирения во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примириться...  В. Г. Белинский. Акварель К. Горбунова. 1838 г. Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву "Логику", другой читал не без усилия его "Эстетику", третий изучал его "Феноменологию духа", - все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича. Каждый благоговейно вспоминал об нем. У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем и знакомил меня с его нежною, тонкою, симпатическою личностию... "Станкевич был душою, жизнию нашего кружка, - прибавил он в заключение, - теперь уже не то... Самое цветущее наше время прошло! Он своею личностию одушевлял и поддерживал пас. Бакунин как ни умен, но он не может заменить Станкевича..." ...Увлекшись толкованиями Бакунина Гегелевой философии и знаменитою формулою, извлеченною из этой философии, что "все действительное разумно", Белинский проповедовал о примирении в жизни и искусстве, усиливаясь во что бы то ни стало, против своей натуры, сделаться консерватором, и с ожесточением ратовал за искусство для искусства. Он дошел до того (крайности были в его натуре), что всякий общественный протест против старого порядка казался ему преступлением, насилием; французская революция - делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмеливавшихся посягнуть на разрушение государственного порядка, и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходившим свыше... Светлый взгляд Белинского затуманивался более и более; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорией; Белинский незаметно запутывался в ее сетях, которые еще скреплял Бакунин. Его свободной, в высшей степени гуманной природе тяжело, неловко, тесно и душно было такое рабское подчинение философским категориям, формулам и определениям, в которых еще тревожно путался сам Бакунин... По возвращении моем в Москву...* Белинского я застал в очень хорошем расположении духа. Близость отъезда из Москвы и предстоящая перемена жизни оживляли его. Из всех друзей его только один Константин Аксаков смотрел на него с грустью, сожалением и отчасти с досадою. Он не понимал, как москвич может равнодушно оставлять Москву... * (Из Казани.) Друзья сходились большею частию по вечерам у Боткина... Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля: с этой точки строго разбирали Пушкина и других современных поэтов. Лермонтов с своим демоническим и байроническим направлением никак не покорялся этому новому воззрению. Белинского это ужасно мучило... Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в "Отечественных записках" приводило Белинского в экстаз, - а между тем в этих стихотворениях примирения не было и тени! Лермонтова оправдывали, впрочем, тем, что он молод, что он только что начинает, несколько успокаивались тем, что он владеет всеми данными для того, чтобы сделаться со временем полным, великим художником и достигнуть венца творчества - художественного спокойствия и объективности... Я никогда не забуду этих вечеров... Сколько молодости, свежести сил, усилий ума... Сколько кипения крови, сколько увлечений и заблуждений!.. Но все это не пропало даром. До истины люди добираются не вдруг... Этот кружок займет важное место в истории русского развития... Из него вышли и выработались самые горячие и благородные деятели на поприще науки и литературы. Я всей душою привязался к Белинскому и его друзьям. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать некоторую деятельность под их влиянием... Через несколько дней после моего возвращения в Москву Белинский принес мне прочесть свою рецензию на книгу Ф. Н. Глинки "Бородинская годовщина"*, которую он отослал для напечатания в "Отечественные записки". * (Книга Ф. И. Глинки и статья о ней Белинского называлась "Очерки Бородинского сражения" Федор Николаевич Глинка (1786-1880) - поэт и публицист; описал военные походы в Отечественную войну 1812 года в книге "Письма русского офицера". Книгу "Очерки Бородинского сражения" издал к 25-летию Бородина. Свою рецензию Белинский читал Панаеву не в Москве, а по приезде в Петербург.) - Послушай, - сказал он мне, - кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и так решительно высказать наши убеждения. Я читал эту статейку Мишелю (Бакунину), и он пришел от нее в восторг, - ну, мнение его чего-нибудь да стоит. Да что мне говорить, я сам чувствую, что статейка вытанцовалась...  А. В. Кольцов. Автолитография К. Горбунова И Белинский начал мне читать ее с таким волнением и жаром, каким он никогда ничего не читал ни прежде, ни после. Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение... Белинский сам был явно раздражен нервически... - Удивительно! превосходно! - повторял я во время чтения и по окончании чтения. - Но... я вам замечу одно... - Я знаю, знаю, что, не договаривайте, - перебил меня с жаром Белинский. - Меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали... Он начал ходить по комнате в волнении. - Да! это мои убеждения, - продолжал оп, разгорячаясь более и более... - Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мне дорожить мнением и толками черт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих... Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки... они знают это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вам, Панаев, - вы ведь еще меня мало знаете... Он подошел ко мне и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели. - Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода - я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя... Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною... Оп бросился на стул, запыхавшись... и, отдохнув немного, продолжал с ожесточением: - Эта статья резка, я знаю, - но у меня в голове ряд статей, еще больше резких... Белинский - самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, пи перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и несамобытные; в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста. - Знаете ли, что с вашей точки зрения, - сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, - вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать. - Без всякого сомнения, - отвечает Белинский и прочел мне "Бородинскую годовщину" Пушкина.  Ф. М. Достоевский. Рисунок К. Трутовского. 1847 г. Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других; круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, заговорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург, и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал "Бородинской годовщиной". В пылу увлечения ложно понятой идеей о "примирении с действительностью" и как бы продолжая спор с Герценом, Белинский выступил со статьями: "Бородинская годовщина", "Очерки Бородинского сражения", "Менцель, критик Гёте", в которых с полемической остротой защищал и развивал это свое ошибочное воззрение, от которого вскоре отказался. Все это привело Белинского, вопреки его собственным революционным устремлениям, к оправданию самодержавия, а также к некоторым ошибочным литературным оценкам. Однако и в это время о а не сближался с силами реакции: интересы народа, его чаяние свободы по-прежнему оставались в центре внимания Белинского. Подчеркивая независимость и самостоятельность своих критических суждений, он и в эту пору говорил, что им "и авторитет самого Гегеля не предел". Преодолевая ложную идею о разумности любой действительности, Белинский освобождался от идеалистических субъективистских воззрений на историю. ...День нашего отъезда в Петербург, наконец, наступил. Нас провожали до Черной Грязи Боткин, Кетчер* и Катков**. * (Николай Христофорович Кетчер (1809-1866) - врач, переводчик Шекспира, один из членов кружка Герцена и Огарева, сыгравший большую роль в сближении Белинского с Герценом после их размолвки перед отъездом Белинского в Петербург.) ** (Михаил Никифорович Катков (1818-1887) - критик, в юности был близок к кружку Станкевича, впоследствии реакционный публицист.) Кетчер явился на наши проводы в своем красном плаще, с неизбежным хохотом и еще более неизбежной корзинкой, из которой торчала солома...* * (То есть с корзинкой шампанского.) Мы, вероятно, долго пробыли бы на станции, потому что Кетчер, по своему обыкновению, расходился, кричал, потрясая бутылкой, подшучивал над Белинским, подавал ему советы, как забрать в руки Краевского, - и все это сопровождал хохотом. Белинский, не терпевший шумных и длинных проводов, торопился ехать. Он был молчалив и грустен. Видно, что отрываться от своего кружка ему было нелегко... Боткин обнаруживал сильное нетерпение... - Уж поезжайте лучше скорей, друзья, - повторял он, качая головою. - Проводы эти всегда ужасно тяжелы. - К чему торопиться? вздор! - кричал Кетчер. - Да вы не допили еще своих стаканов. Но Белинский решительно встал. Наша дорожная карета давно уже ожидала нас у подъезда. - Ну, прощайте, господа, - сказал он, - не забывайте меня... Все бросились обнимать Белинского. Боткин гладил его по затылку и по голове и, смотря на него с нежностию, говорили - Ну, я рад за тебя, Виссарион... Нам с тобой тяжело расставаться, голубчик, очень тяжело, ты это знаешь, но ведь тебе в Москве оставаться не для чего...  К поэме Тургенева 'Помещик'. Гравюра Е. Вернадского по рисунку А. Агина. 1846 г. Катков энергически сжимал Белинского в своих объятиях и крепко несколько раз поцеловал его. Кетчер поднес ему стакан с шампанским. - Ну, Виссарион, чокнемся, - сказал он.- Теперь ты должен выпить. Белинский выпил стакан без противоречия. - Молодец! - закричал Кетчер, целуя его. - Ну, теперь прощай; да смотри же, не поддавайся Краевскому... |

|

|