|

|

|

Произведения Ссылки |

В Петербурге (1838 апрель 1840)Наконец, приехав в Петербург, после долгих странствий и многих плясок в Москве, я благословил во-первых всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний... Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары*; и теперь я еще здесь обмундировываюсь; но мне скоро грозит приятное путешествие в великий Новгород, ужасный Новгород**. * (Имеется в виду лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском Селе.) ** (Двумя эпитетами "великий" и "ужасный" поэт обозначил Новгород - былой вольный город и Новгород - центр военных поселений николаевской России.) * (Павел Иванович Петров (1790-1871) - родственник Лермонтова, был начальником штаба войск Кавказской линии и Черноморья, когда Лермонтов приезжал в Ставрополь.) Пишу к вам, дорогой друг, накануне отъезда в Новгород. Я все поджидал, не случится ли со мною чего хорошего, чтобы сообщить вам о том; но ничего такого не случилось, и я решаюсь писать к вам, что мне смертельно скучно. Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты - вы знаете; да еще каждый день ездил в театр: он хорош, это правда, но мне уже надоел. Вдобавок, меня преследуют все эти милые родственники! Не хотят, чтоб я бросил службу, хотя это мне и было бы можно: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уж там не служат. Наконец, я порядком упал духом и хотел бы даже как можно скорее бросить Петербург и уехать куда бы то ни было, в полк ли, или хоть к черту; тогда, по крайней мере, был бы предлог жаловаться, а это утешение не хуже всякого другого...?  С. Н. Карамзина. Литография Л. Вагнера. 1846 г. Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, "Тамбовскую казначейшу"; он понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, напечатано будет в ближайшем номере "Современника". Бабушка думает, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, бог знает на каком основании ей подали эту надежду; оттого она не соглашается, чтобы я вышел в отставку... Весной 1838 года Лермонтов был вновь переведен в лейб-гвардии Гусарский полк и переехал из Новгорода в Петербург. Вслед за "Тамбовской казначейшей", в том же 1838 году, с подписью "-в" вышла в свет "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"; рукопись Лермонтов прислал еще с Кавказа, из ссылки, и министр народного просвещения не разрешил выставить имя поэта. Это было первое произведение Лермонтова, привлекшее к себе внимание литературной критики, В частности, его высоко оценил Белинский. "Не знаем имени автора... - писал он, - но если это первый опыт молодого таланта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование". Надо вам сказать, что я несчастнейший человек; вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы. Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Все эти люди, которых я поносил в своих стихах, стараются осыпать меня лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими как триумфом. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ - отказали, не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняюсь по гостиным, когда там нет ничего интересного. Ну, так я открою вам свои побуждения. Вы знаете, что самый мой большой недостаток - это тщеславие и самолюбие; было время, когда я, в качестве новичка, искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов закрылись предо мной; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как искатель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; дамы, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Эта новая опытность полезна в том отношении, что дала мне оружие против общества: если оно будет меня преследовать клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства... Отделкой золотой блистает мой кинжал; Клинок надежный, без порока; Булат его хранит таинственный закал, Наследье бранного востока. Наезднику в горах служил он много лет, Не зная платы за услугу; Не по одной груди провел он страшный след И не одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, Звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба Нарядом чуждым и постыдным. Он взят за Тереком отважным казаком На хладном трупе господина, И долго он лежал заброшенный потом В походной лавке армянина. Теперь родных ножон, избитых на войне, Лишен героя спутник бедный, Игрушкой золотой он блещет на стене - Увы, бесславный и безвредный! Никто привычною, заботливой рукой Его не чистит, не ласкает, И надписи его, молясь перед зарей, Никто с усердьем не читает... В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, Свое утратил назначенье, На злато променяв ту власть, которой свет Внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы, Он нужен был толпе, как чаша для пиров, Как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как божий дух, носился над толпой И, отзыв мыслей благородных, Звучал, как колокол на башне вечевой Во дни торжеств и бед народных. Но скучен нам простой и гордый твой язык, Нас тешат блёстки и обманы; Как ветхая краса, наш ветхий мир привык Морщины прятать под румяны... Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк! Иль никогда, на голос мщенья, Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?.. Этим программным стихотворением Лермонтов открывал, вслед за "Думой" ("Печально я гляжу на наше поколенье!.."), свое возвращение на поэтическое поприще после Кавказа. Мне случилось однажды, в Царском Селе, уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и огненными глазами, которые были у него особенно выразительны... "Что с тобою?" - спросил я. "Сядьте и слушайте", - сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму "Мцыри" (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера.  Петербургский бал. Карикатура 1830-х годов Внимая ему, и сам пришел я в невольный восторг: так живо выхватил он, из ребр Кавказа, одну из его разительных сцен и облек ее в живые образы пред очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. В 1839 году в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли, по числу его членов, "Кружком шестнадцати". Это общество составилось частью из университетской молодежи, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всех и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободою, как будто бы III отделения собственной его императорского величества канцелярии и не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества. * (На французском языке. Париж, 1879.) Это сообщение - единственное хоть сколько-нибудь развернутое мемуарное свидетельство о кружке молодежи, группировавшейся вокруг Лермонтова в Петербурге. Были это преимущественно гвардейцы-офицеры, и среди них офицеры, получившие университетское образование, что было еще редкостью. Всех их объединяло чувство протеста против раболепства в верхах, муштры и казенщины. Был тут и польский патриот, потомок польских магнатов, Ксаверий Корчак-Браницкий, который в особенности ненавидел русское самодержавие за порабощение его родины. Полностью состав кружка до настоящего времени не установлен. Многие из этих юношей, хорошо образованные, талантливые, обладали высокими душевными качествами. Но объединены они были все же случайно, без определенной политической программы: очень различны были характер и смысл их критики и протеста. Некоторые члены "Кружка шестнадцати" "потянулись" за Лермонтовым в действующую армию, как только его снова отправили на Кавказ. О беседах, какие могли вестись в кружке, дает представление хотя бы, например, замечание Браницкого о так называемом III отделении, созданном при Николае I, как о "самой сложной и самой гнусной машине угнетения, под какой когда-либо страдало человечество". Сам Ксаверий Браницкий в 1849 году эмигрировал из России, жил в Париже и занимался делами польской эмиграции. Заключая в своей книге сообщение о кружке "шестнадцати", он говорит: "Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала их всех". И он перечисляет ранние смерти бывших членов кружка - на дуэлях, в сражениях на Кавказе, от болезней. Близкий к молодежи кружка "шестнадцати" М. Б. Лобанов-Ростовский оставил интересные, лишь частично опубликованные воспоминания об отдельных участниках кружка и о своем знакомстве в эту пору с Лермонтовым.  Битва при Валерике. Рисунок М. Ю. Лермонтова Я также подружился... с родственником великолепного истукана, не имевшим с ним, однако, ничего общего*. Это был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии, притом поэзии, проникнутой глубокой мыслью с пантеистическим оттенком, изображающей чувства пламенные, но окутанные некоторой грустью, как отзвук отчаяния и презрения, сделавшихся привычкой. Он также побывал на Кавказе и воспел его красоты в великолепных стихах. Там с еще большей силой он вдохнул в свои легкие тот дух независимости и безграничной свободы, который считается преступлением в Петербурге... * (Имеется в виду Лермонтов и его родственник и приятель А. А. Столыпин-Монго, который, вернувшись с Кавказа, щеголял в восточных одеждах, все более предаваясь культу собственной особы.) Лермонтова я... видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Шаховской, и, несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании под новый, 1840 год. У княгини Шаховской я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц - белокурая графиня Мусина-Пушкина - рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток - и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Шувалову, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий... Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. - На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи: "Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки..." и т. д. * * *

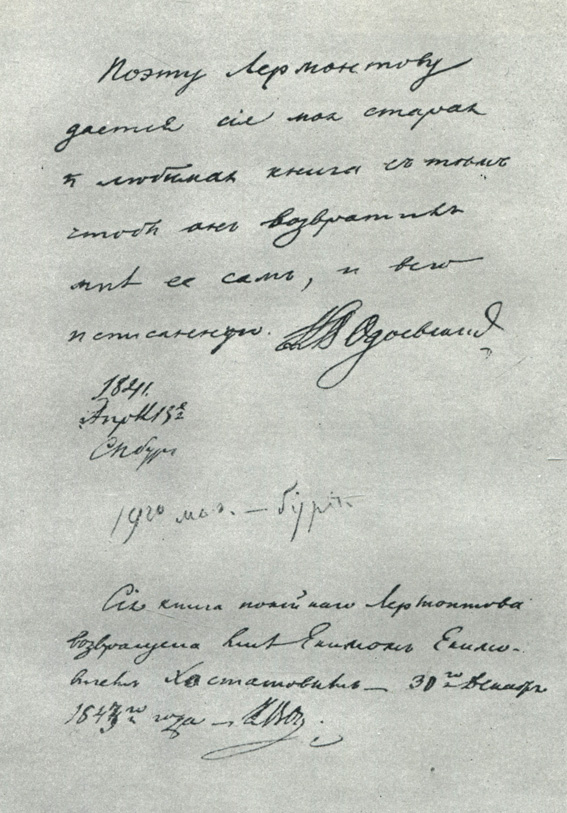

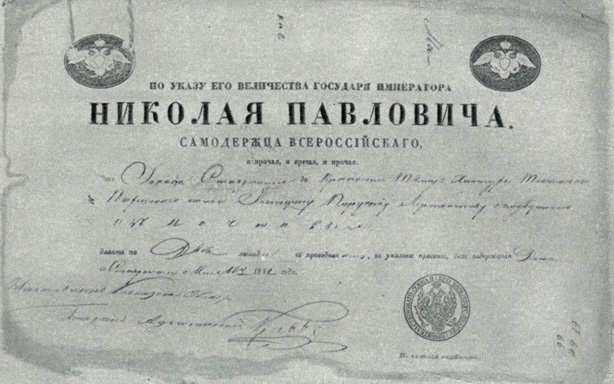

1-е Января. Как часто, пестрою толпою окружен, Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, При шуме музыки и пляски, При диком шепоте затверженных речей, Мелькают образы бездушные людей, Приличьем стянутые маски, Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки, - Наружно погружась в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту, Погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне Забыться, - памятью к недавней старине Лечу я вольной, вольной птицей; И вижу я себя ребенком; и кругом Родные всё места: высокий барский дом И сад с разрушенной теплицей; Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, А за прудом село дымится - и встают Вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я; сквозь кусты Глядит вечерний луч, и желтые листы Шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою: Я думаю об ней, я плачу и люблю, Люблю мечты моей созданье С глазами полными лазурного огня, С улыбкой розовой, как молодого дня За рощей первое сиянье. Так царства дивного всесильный господин - Я долгие часы просиживал один, И память их жива поныне Под бурей тягостных сомнений и страстей, Как свежий островок безвредно средь морей Цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, И шум толпы людской спугнет мечту мою, На праздник незванную гостью, О, как мне хочется смутить веселость их, И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью!.. ...Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован княгиней Щербатовой (к ней относится пьеса "На светские цепи"). Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и г. де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: "Vous profitez trop, Monsieur, de ce que nous sommes dans un pays ou le duel est defendu". ("Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена"; франц.) "Qu'a да пе tienne Monsieur, - отвечал тот, - je me mets entierement a votre disposition" ("Это ничего не значит., я весь к вашим услугам"; франц.), и на завтра назначена была встреча; это случилось в середу на масленице* 1840 года. Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. "Откуда ты эдак?" - "Стрелялся". - "Как, что, зачем, с кем?" - "С французиком". - "Расскажи". Он стал переодеваться и рассказывать... <Противники сперва дрались на шпагах. У Лермонтова переломилась шпага, и Барант слегка ранил его в руку. Затем стрелялись. Барант выстрелил и дал промах, Лермонтов выстрелил в воздух. Противники помирились и разъехались.> * (17 февраля.) История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаяшвать за своей княгиней; наконец одна неосторожная барышня, Б***, вероятно без всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на страстной неделе* получил казенную квартиру в третьем этаже с.-петербургского ордонанс-гауза**, где и пробыл недели две, а оттуда перемещен на арсенальную гауптвахту, что на Литейной. В ордонанс-гауз к Лермонтову тоже никого не пускали; бабушка лежала в параличе и не могла выезжать, однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтоб иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона Захаржевского, чтобы он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своею ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был очень печален, мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим Андре Шенье, Гейне и "Ямбы" Барбье***... * (11 марта.) ** (Петербургская офицерская тюрьма.) *** (Барбье Огюст (1805-1882) - французский поэт-сатирик, гневно обличавший современную буржуазию; особенно был известен сборник его стихотворений "Ямбы".) Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворения, сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом, мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя опрометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь, это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство. Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. "Ты сидишь здесь, - сказал я Лермонтову, - взаперти и никого не видишь, а француз вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб". Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарских офицера, и я ушел от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов выразил свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал так: "Monsieur, les bruits qui sont parvenus jusqu'a vous sont inexacts, et je m'empresse de vous dire, que je me tiens pour parfaitement satisfait". ("Слухи, которые дошли до вас, не точны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным"; франц.)  Надпись В. Ф. Одоевского на записной книжке, подаренной М. Ю. Лермонтову при отъезде поэта в ссылку После чего его посадили в карету и отвезли домой. Нам казалось, что тем дело и кончилось; напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызывал его снова на дуэль... Милостивый государь Александр Иванович! Посылаю вам ту строфу, о которой вы мне вчера говорили, для известного употребления, если будет такова ваша милость. "...Его убийца хладнокровно Навел удар... спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет. И что за диво?., из далека, Подобный сотне беглецов, На ловлю денег и чинов Заброшен к нам по воле рока; Смеясь, он дерзко презирал Чужой земли язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы, Не мог понять в сей миг кровавый, На что он руку поднимал!.." За несколько дней до бала, на котором произошло столкновение между Лермонтовым и Барантом-сыном, сам посол, Барант-отец, спросил А. И. Тургенева (одного из друзей Пушкина и знакомого с Лермонтовым): "Правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей в стихотворении "Смерть поэта" бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?" А. И. Тургенев попросил Лермонтова прислать ему эту строфу. И вот, выполняя просьбу, поэт послал строфу о Дантесе. Ознакомившись со стихами, в которых нет никакого выпада против французской нации, посол' пригласил Лермонтова на бал во французском посольстве. Однако, по мнению многих современников, стихи "Смерть Поэта" повлияли на отношение Барантов к Лермонтову. Когда он <Лермонтов> сидел в ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его; он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне. Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений... - Знаете ли, откуда я? - спросил Белинский. - Откуда? - Я был в ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!! Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать* он меня... Что еще связывает нас немного - так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте... "Я не люблю Вальтер Скотта, - сказал мне Лермонтов, - в нем мало поэзии. Он сух", - и начал развивать эту мысль, постепенно воодушевляясь. Я смотрел на него - и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтере Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и - что удивило меня - даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете... * (Стеснять (от франц. gener).) О чем писать?., бывает время, Когда забот спадает бремя, Дни вдохновенного труда, Когда и ум и сердце полны, И рифмы дружные, как волны, Журча, одна во след другой Несутся вольной чередой. Восходит чудное светило В душе проснувшейся едва: На мысли, дышащие силой, Как жемчуг, нижутся слова... Тогда с отвагою свободной Поэт на будущность глядит, И мир мечтою благородной Пред ним очищен и обмыт. Но эти странные творенья Читает дома он один, И ими после без зазренья Он затопляет свой камин. Ужель ребяческие чувства, Воздушный, безотчетный бред Достойны строгого искусства? Их осмеет, забудет свет... Бывают тягостные ночи: Без сна, горят и плачут очи, На сердце - жадная тоска; Дрожа, холодная рука Подушку жаркую объемлет; Невольный страх власы подъемлет; Болезненный, безумный крик Из груди рвется - и язык Лепечет громко без сознанья Давно забытые названья; Давно забытые черты В сиянье прежней красоты Рисует память своевольно: В очах любовь, в устах обман - И веришь снова им невольно, И как-то весело и больно Тревожить язвы старых ран... Тогда пишу. - Диктует совесть, Пером сердитый водит ум: То соблазнительная повесть Сокрытых дел и тайных дум; Картины хладные разврата, Преданья глупых юных дней, Давно без пользы и возврата Погибших в омуте страстей, Средь битв незримых, но упорных, Среди обманщиц и невежд, Среди сомнений ложно-черных И ложно-радужных надежд. Судья безвестный и случайный, Не дорожа чужою тайной, Приличьем скрашенный порок Я смело предаю позору; Неумолим я и жесток... Но, право, этих горьких строк Неприготовленному взору Я не решуся показать... Скажите ж мне, о чем писать?.. Стихотворение "Журналист, читатель и писатель" (наряду с "Воздушным кораблем" и "Соседкой") создано в заточении, в ордонанс-гаузе. В приведенном страстном монологе Писателя и раскрытие тайны рождения стихов, и глубокое раздумье поэта о судьбе его созданий.  Последняя подорожная М. Ю. Лермонтова, выданная ему в Ставрополе 10 мая 1841 года 13 апреля был опубликован "высочайший приказ": "Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином". Лермонтова переводили из гвардии в армейский полк, который был в действующих частях и вел бои на Северном Кавказе. Переводя из гвардии и из кавалерии в пехотный полк, Лермонтова посылали под пули. Ваше императорское высочество! ...получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своею честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Ба- ранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести... ...позвольте сказать мне со всею откровенностью: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта; я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Бенкендорф вызвал к себе Лермонтова уже после того, как состоялся военный суд и было вынесено "высочайшее решение". Лишь недавние исследования раскрыли подоплеку всего этого. Барант-отец добивался возвращения сына, высланного в Париж. Но для этого нужно было его оправдать, а Лермонтова унизить. Бенкендорф пошел на это. Извинительное письмо Лермонтов писать отказался. Он обратился к великому князю, брату царя, как к командиру гвардейского корпуса, очень ревниво относившемуся к вопросам офицерской чести. Великий князь переслал письмо царю, царь направил его к Бенкендорфу. Круг замкнулся. Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных* проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе... поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невой... (Карамзины жили на Фонтанке, против Летнего сада), написал стихотворение "Тучи". * (Вдовы и дочери известного писателя и историка Н. М. Карамзина - Екатерины Андреевны и Софьи Николаевны. В салоне Карамзиных собирались передовые люди тогдашнего литературного, научного и художественного мира; здесь часто бывал Пушкин.) ...София Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглядел всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажны от слез. Тройка ждала Лермонтова у подъезда дома. Он отправился в путь "с милого севера в сторону южную" прямо от Карамзиных. Вскоре после его отъезда, в мае, вышел из печати роман "Герой нашего времени", завершенный во время двухлетнего пребывания Лермонтова в Петербурге. Первые экземпляры романа появились сперва в столице, а затем книга - столбовыми дорогами и проселками - распространилась по всей России. |

|

|