|

|

|

Произведения Ссылки |

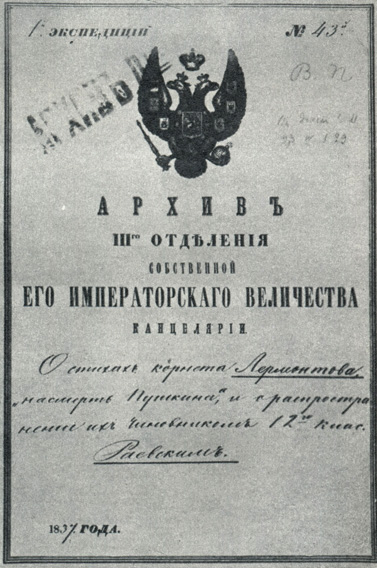

Стихотворение "Смерть поэта" первая ссылка на Кавказ (1837)В январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем святотатственным убийством, он, в один присест, написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова. ...Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние 3 месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал. В генваре Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре (месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял), - то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи*, которые оканчивались словами: * (Исследователи считают, что стихотворение было написано даже 28 января при первых неточных слухах о смерти поэта. Вначале в нем не было заключительных шестнадцати строчек, которые сделали его отнюдь не элегией.) "И на устах его печать". Среди их слова: "не вы ли гнали его свободный чудный дар" означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми двумя стихами: "И для потехи возбуждали Чуть затаившийся пожар". Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал от отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству государю наследнику и что он изъявил высокое свое одобрение. Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову - из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением 12 <16> стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих русскому суду - дипломатов и иностранцев, а происхождение их есть, как я убежден, следующее:  С. А. Раевский. Акварель М. Ю. Лермонтова. 1836-1837 годы К Лермонтову приехал брат его* камер-юнкер Столыпин. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностью, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями и что затем об его строптивости мы не должны уже судить. * (Двоюродный брат.) Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры,- и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому. Разговор принял было юридическое направление*, но Лермонтов прервал его словами, которые почти вполне поместил в стихах: "если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд". * (Вероятно, в связи с эпиграфом: о законности суда над иностранцем.) Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом, по неосторожности, объявлено об его существовании и дано для переписывания. Чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры. Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковать по желанию, но, сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь император осыпал семейство Пушкина милостями, следовательно, дорожил им, - положили, что, стало быть, можно было бранить врагов Пушкина, оставили было идти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями потому, что бабку его Арсеньеву, и не знавшую ничего о прибавлении, начали беспокоить общие вопросы об ее внуке, и что она этого пожелала. Вот все, что но совести обязан я сказать об этом деле... Совершенно естественно, что в показаниях С. А. Раевского, арестованного за соучастие в распространении стихотворения "Смерть Поэта", многое смягчено, подано возможно более невинным: надо было защищаться самому и защитить Лермонтова перед следствием. Поэтому он говорит, что Лермонтов писал стихотворение, лишь желая прославиться (хотя Лермонтов, как известно, из-за исключительной требовательности к себе ни одно из своих произведений до этого не отдавал в печать). Он говорит, что в споре со Столыпиным Лермонтов выступал "партизаном Пушкина" потому только, что был обязан Пушкину своей известностью, то есть известностью стихотворения на смерть поэта. Те же полные драматизма дни более подробно переданы в рассказах товарищей Лермонтова по юнкерской школе Н. Д. Юрьева и А. М. Синицына; первый из них был двоюродным братом Лермонтова и в это время жил вместе с ним. Рассказы эти вошли в воспоминания литератора В. П. Бурнашева, хотя и беллетризованные, но вполне достоверные, так как они были составлены Бурнашевым по "ежедневнику" (дневнику). Вот рассказ Юрьева: ...Как только Пушкин умер, Лермонтов, как и я, как, я думаю, все мы, люди земли не немецкой, приверженец и обожатель поэзии Пушкина... написал известное теперь почти всей России стихотворение на смерть Пушкина, стихотворение, наделавшее столько шума и, несмотря на то что нигде не напечатанное, поставившее вдруг нашего школьного поэта почти в уровень с тем, кого он в своих великолепных стихах оплакивал. Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признал в них не только зачатки, но все проявления могучего таланта, а прелесть и музыкальность версификации* признаны были знатоками явлением замечательным, из ряду вон. Князь Владимир Федорович Одоевский сказал в разговоре с бабушкой, где-то в реюньоне (в обществе; франц.), что многие выражают только сожаление о том, зачем энергия мысли в этом стихотворении не довольно выдержана, чрез что заметна та резкость суждений, какая слишком рельефирует самый возраст автора. Говорят (правда ли, нет ли, не знаю), это не что иное, как придворное повторение мнения самого императора, прочитавшего стихи со вниманием и сказавшего будто бы: "Этот, чего доброго, заменит России Пушкина!" На днях, еще до катастрофы за прибавочные стихи**, наш Шлиппенбах*** был у бабушки и рассказывал ей, что его высочество великий князь Михаил Павлович отозвался в разговоре с ним о Лермонтове так: "Ce poete en herbe va dormer de beaux fruits". ("Этот начинающий поэт обещает многое"; франц.) А потом, смеясь, прибавил: "Упеку ж его на гауптвахту, ежели он взводу вздумает в стихах командовать, чего доброго!" В большом свете вообще выражалось сожаление о том, что автор стихов слишком будто бы резко отозвался о Дантесе, выставив его не чем иным, как искателем приключений и почти chevalier d'industrie (авантюристом; франц.). * (Стихосложения.) ** (То есть за последние 16 строк, дополнительно написанные поэтом.) *** (Барон Шлиппенбах, в то время командир Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.) За этого Дантеса весь наш бомонд*, особенно же юбки. Командир лейб-гусаров, Хомутов, за большим званым ужином сказал, что не сиди Дантес на гауптвахте и не будь он вперед назначен к высылке за границу о фельдъегерем, кончилось бы тем, что как Пушкин вызвал его, так он вызвал бы Лермонтова за эти "ругательные стихи". А по правде, что в них ругательного этому французишке, который срамил собою и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк, в котором числился? * (Высший свет.) - Правду сказать, - заметил Синицын, - я насмотрелся на этого Дантесишку во время военного суда. Страшная французская бульварная сволочь с смазливой только рожицей и с бойким говором. На первый раз он не знал, какой результат будет иметь суд над ним, думал, что его, без церемонии, расстреляют и в тайном каземате засекут казацкими нагайками. Дрянь! Растерялся, бледнел, дрожал. А как проведал чрез своих друзей, в чем вся суть-то, о! тогда поднялся на дыбы, захорохорился, черт был ему не брат, и осмелился даже сказать, что таких версификаторов, каким был Пушкин, в его Париже десятки. Ведь вы, господа, все меня знаете за человека миролюбивого... но, ей-богу, будь этот французишка не подсудимый, а на свободе, - я так и дал бы ему плюху за его нахальство и за презрение к нашему хлебу-соли.  Дело III отделения о стихотворении М. Ю. Лермонтова 'Смерть Поэта' - Ну, вот же видишь, - подхватил с живостью Юрьев, - уж на что ты, Синицын, кроток и добр, а и ты хотел этого фанфарона наказать. После этого чего мудреного, что такой пламенный человек, как Лермонтов, не на шутку озлился, когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем нашем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне офранцужено от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которые он был поставлен, не те интриги великосветскости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений. Все это ежедневно раздражало Лермонтова, и он, всегда такой почтительный к бабушке нашей, раза два с трудом сдерживал себя, когда старушка говорила при нем, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел и, севши в них, не умел ловко управлять своенравными лошадками, мчавшими его и намчавшими, наконец, на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть. С старушкой нашей Лермонтов, конечно, не спорил, а только кусал ногти и уезжал со двора на целые сутки. Бабушка заметила это и, не желая печалить своего Мишу, ни слова уже не говорила при нем о светских толках; а эти толки подействовали на Лермонтова до того сильно, что недавно он занемог даже. Бабушка испугалась, доктор признал расстройство нервов и прописал усиленную дозу валерьянки; заехал друг всего Петербурга добрейший Николай Федорович Арендт* и, не прописывая никаких лекарств, вполне успокоил нашего капризного больного своею беседой, рассказав ему всю печальную эпопею тех двух с половиною суток с двадцать седьмого по двадцать девятое января, которые прострадал раненый Пушкин. Он все, все, все, что только происходило в эти дни, час в час, минута в минуту, рассказал нам, передав самые заветные слова Пушкина... * (Н. Ф. Арендт (1785-1859) - лейб-медик (придворный врач), широкоизвестный в то время в Петербурге; лечил смертельно раненного Пушкина.) Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наш родня Николай Аркадьевич Столыпин, дипломат, служащий под начальством графа Нессельроде, один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга, но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова. Узнав от бабушки, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил наведаться об нем и вошел неожиданно в его комнату... По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина, едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, Столыпин расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя* поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться. Honneur oblige! (Честь обязывает! Франц.) Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему не сделал, снес бы ее, во имя любви своей к славе России, и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. Столыпин засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но "Майошка"** наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро на нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем Столыпин, заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: "La poesie enfante!" ("Поэзия разрешается от бремени!" Франц.), потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: "Adieu, Michel!" (Прощай, Мишель!" Франц.), но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на Столыпина и бросил ему: "Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда". - Столыпин не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: "Mais il est fou а lier!" ("Ho ведь он просто бешеный!" Франц.). Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был Столыпин, и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами "А вы, надменные потомки!" и в которых так много силы... * (Восхваляя.) ** (Прозвище Лермонтова в юнкерской школе.) Как-то на одном многолюдном вечере (у австрийского посла Фикельмона) одна известная в то время старуха и большая сплетница Анна Михайловна Хитрова при всех обратилась с вопросом к Бенкендорфу (шефу жандармов): "Слышали ли вы, Александр Христофорович, что написал про нас (заметьте: про пас!) Лермонтов?" Бенкендорф прежде ее, вероятно, знал о том и не находил ничего в этом важного. Рассказывали тогда, что будто он выразился так: "Уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, то я должен о них доложить государю". Бенкендорф, конечно, знал о прибавлении к стихотворению Лермонтова 16-ти заключительных строк, но пока не давал этому делу хода. Он выжидал: Петербург еще был неспокоен после смерти Пушкина, всюду шли разговоры, Дантес еще находился в городе. Я уже имел честь сообщить Вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без прав сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи, и о взятии всех его бумаг, как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец - бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермантова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать. Приятные стихи, нечего сказать. Я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермантова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону. Дерзким вступлением и бесстыдным вольнодумным концом Бенкендорф назвал эпиграф к стихотворению ("Отмщенье, государь! Отмщенье!") и заключительные 16 строк. ("А вы, надменные потомки..."). В первом поэт посмел как бы советовать, подсказывать царю. В заключительных гневных строках он выражал идею высшего - народного - суда. Следует отметить, что верхи петербургского общества и даже придворные круги вначале благосклонно отнеслись к стихотворению Лермонтова (без дополнительных строк), их вынудило к этому общественное мнение - "простой народ". Характерно, что даже Дантес это ощутил, когда он писал председателю военно-судной комиссии полковнику Бревену: "Все те лица, к которым я вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта..."  Развалины на берегу Арагвы в Грузии. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837 г. Лермонтов был арестован 18 февраля, а 20-го - Раевский. Объявить поэта, как хотелось бы царю, сумасшедшим было неудобно: незадолго до того, буквально за три месяца до смерти Пушкина, был объявлен сумасшедшим Чаадаев. Но, по мнению царя, написать что-либо смелое, прямое мог лишь сумасшедший. Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно: "Когда волнуется желтеющая нива"; "Я, Матерь Божия, ныне с молитвою"; "Кто б ни был ты, печальный мой сосед", и переделал старую пьесу "Отворите мне темницу", прибавив к ней последнюю строфу "Но окно тюрьмы высоко"...* * (Стихотворение 1832 г. "Желание" ("Отворите мне темницу") действительно легло в основание стихотворения "Узник", но Лермонтов не просто прибавил к нему последнюю строфу, а коренным образом его переработал.) Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже. Если сам не можешь завтра же поутру передать, то через Афанасия Алексеевича <Столыпина>*. * (Брат бабушки Лермонтова.) И потом непременно сжечь ее. Записка Раевского и посланный с нею перебеленный черновик его показаний до Лермонтова не дошли; они были перехвачены и послужили дополнительным материалом для обвинения. По распоряжению генерал-адъютанта графа М. А. Клейнмихеля, который руководил следствием, было произведено сличение показаний Лермонтова и Раевского и установлен целый ряд расхождений. 22 февраля было заведено дело "О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским", и уже 25-го было объявлено "высочайшее повеление". Лейб-гвардии Гусарского полка, корнета Лермантова, за сочинение известных вашему сиятельству стихов, перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведения корнету Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора. Милый мой друг Раевский. Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастья, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, - но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать! Я к тебе заеду непременно. Сожги эту записку. Лермонтову не было известно, что Раевский в своем "Объяснении" признал участие в распространении стихотворения "Смерть Поэта" гораздо более определенно, чем об этом было сказано в показании Лермонтова. Вообще Раевский считал, что он пострадал не столько за само участие в распространении стихотворения, сколько за ту "политическую аттестацию", какую ему давали его сослуживцы.  М. Ю. Лермонтов. Автопортрет. 1837 г. Перед отъездом на Кавказ (Нижегородский драгунский полк находился именно там, в действующей армии) Лермонтов впервые передал в печать свое стихотворение. Это было "Бородино". Поэт откликался на приближавшуюся 25-ю годовщину Бородинского сражения. Возможно, он предполагал отдать стихотворение лично Пушкину, в "Современник". В точности держу слово и посылаю вам, мой милый и добрый друг, а также сестре вашей черкесские туфельки, которые обещал вам; их шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил их, как только отыскал. Я теперь на водах, пью и купаюсь, словом, веду жизнь настоящей утки. Дай бог, чтобы мое письмо еще застало вас в Москве, а то, если ему придется путешествовать по Европе по вашим следам, может быть, вы получите его в Лондоне, в Париже, в Неаполе; - во всяком случае, в таком месте, где оно вовсе не будет для вас интересно, а от этого сохрани боже и его, и меня! - У меня здесь очень хорошее помещение; каждое утро из своего окна смотрю на всю цепь снежных гор и на Эльбрус*; вот и теперь, сидя за письмом к вам, я по временам кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов: так они прекрасны и величественны. Надеюсь порядком скучать все время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно брожу по горам и уж от этого одного укрепил себе ноги; хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот вам мой образ жизни, милый друг; особенно хорошего тут нет, но... когда я выздоровлю и когда здесь будет государь, отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов. * (Лермонтов пишет из Пятигорска. По дороге на Кавказ он заболел, в Ставрополе лег в военный госпиталь, а оттуда был переведен в Пятигорск "для пользования минеральными водами".) Прощайте, дорогая; желаю вам веселиться в Париже и Берлине. Получил ли Алексис отпуск? поцелуйте его за меня. Прощайте. Весь ваш М. Лермонтов. P. S. Пожалуйста, пишите мне и скажите, понравились ли вам туфельки. Любезный друг Святослав! Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки. Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, но совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение* веселее Грузии. * (Гродненский полк стоял в то время в аракчеевском военном подселении под Новгородом.) С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить - в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... - Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер из нашего полка и черкес (мирный, разумеется), - и чуть не попались шайке лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани! Я снял* на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух - бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит - ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь. * (То есть нарисовал.) Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, - да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составил планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским*. * (Экспедиция состоялась в 1839-1840 гг.) Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому образу жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта* и серьезно думаю выйти в отставку. * (Здесь в значении: маршировки, муштры, парадов.) Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный М. Лермонтов. Драгоценны строчки этого письма Лермонтова Раевскому: они единственный источник наших сведений о непродолжительном, но исключительно важном в жизни и творчестве Лермонтова времени - первой кавказской ссылке...  А. И. Одоевский. Акварель М. Ю. Лермонтова. 1837 г. Перепиской сосланных друзей, несомненно, интересовались жандармы. Отсюда это осторожное замечание: "Либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли..." Он изъездил всю Линию - то есть линию укреплений кавказской армии, которая тянулась по левому берегу Терека и по правому Кубани - от Каспийского моря до Черного. После Пятигорска Лермонтов предполагал попасть с отрядом Вельяминова, стоявшим за Кубанью, в осеннюю экспедицию против горцев, однако он прибыл туда после первого периода экспедиции, а второй был отменен в связи с предстоящим приездом царя и смотром войск. В азербайджанские города Кубу и Шемаху он попал, как предполагают, в связи с кубинским восстанием, поддержанным лезгинскими отрядами; туда были направлены из Кахетии два эскадрона Нижегородского полка. Однако Лермонтов их уже не застал и на обратном пути, направляясь вместе с одним офицером и мирным черкесом в штаб-квартиру полка, находившуюся в Кахетии, он участвовал в ночной стычке с лезгинами. Лермонтов одет по-черкесски, с ружьем за плечами - это форма драгун Нижегородского полка. В ней он изображен на известном акварельном автопортрете: в мохнатой бурке, накинутой на куртку с красным воротником и кавказскими газырями на груди. Через плечо на ремне перекинута черкесская шашка. В походе за спиной у него было и ружье. "Хороших ребят здесь много... есть люди очень порядочные". Но имен он не называет. Да и не может их назвать. Он познакомился и сблизился здесь прежде всего с сосланными на Кавказ декабристами (в "Герое нашего времени" они будут упомянуты как "истинно порядочные люди"). В особенности подружился он с поэтом-декабристом, автором знаменитого ответа на пушкинское "Послание в Сибирь", Александром Ивановичем Одоевским. После 10 лет каторги его перевели из Сибири в том же 1837 году рядовым солдатом на Кавказ, и тоже в Нижегородский драгунский полк. Одоевский был близкий друг Рылеева (в его показаниях на суде было записано: "по пылкости своей сошелся больше других с Рылеевым"), Александра Бестужева, Кюхельбекера, Грибоедова. Вместе с ним Лермонтов совершил какую-то часть своего пути в Тифлис. "Я знал его: мы странствовали с ним В горах востока... и тоску изгнанья Делили дружно; но к полям родным Вернулся я, и время испытанья Промчалося законной чередой; А он не дождался минуты сладкой? Под бедною походною палаткой Болезнь его сразила, и с собой В могилу он унес летучий рой Еще незрелых, темных вдохновепий, Обманутых надежд и горьких сожалений!.." - писал Лермонтов осенью 1839 года в стихотворении "Памяти А. И. Одоевского", когда до него дошла весть с Кавказа о смерти друга. Лермонтов создал в этом стихотворении замечательный образ вдохновенного поэта и стойкого борца, который через все испытания пронес и "...сохранил и блеск лазурных глаз, И звонкий детский смех, и речь живую, И веру гордую в людей и жизнь иную". Это, собственно, и авторское кредо - "верую" - образ человека, который представляется ему идеалом. Лермонтов начал учиться по-татарски. В Тифлисе он встретился с азербайджанским поэтом Мирзой Фатали Ахундовым, который, подобно Лермонтову, откликнулся на смерть Пушкина элегической поэмой. Она была напечатана в журнале "Московский наблюдатель" в апреле 1837 года под псевдонимом Сабухия. По-видимому, у Ахундова Лермонтов стал брать уроки азербайджанского (как его тогда называли: татарского) языка и с его слов записал сказку "Ашик-Кериб". ...В Тифлисе состоялся смотр войскам, царь был доволен "нижегородцами", и это сказалось на судьбе поэта - хлопоты Арсеньевой и Жуковского увенчались успехом! 11 октября высочайшим приказом было объявлено о переводе Лермонтова в Гродненский лейб-гвардии гусарский полк, который стоял в то время в аракчеевском военном поселении под Новгородом... Возможно, что в это время Лермонтов познакомился о выдающимся грузинским поэтом и переводчиком Пушкина - Александром Чавчавадзе. Неподалеку от его родового поместья Цинандали был расквартирован Нижегородский полк. Это знакомство тем более могло интересовать Лермонтова, что дочь Чавчавадзе - Нина была вдовой А, С. Грибоедова.  Тамань. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837 г. Об этих встречах в письме не упоминается, но они могли произойти позднее, когда письмо было уже отослано, так как после приказа о переводе Лермонтова с Кавказа он, в ожидании выполнения всех формальностей, оставался в старом полку еще около полутора месяцев. В конце ноября - начале декабря отправился Лермонтов в путь на север. * * *

Спеша на север из далека, Из теплых и чужих сторон, Тебе, Казбек, о страж Востока, Принес я, странник, свой поклон. Молю, чтоб буря не застала, Гремя в наряде боевом, В ущелье мрачного Дарьяла Меня с измученным конем. Но есть еще одно желанье! Боюсь сказать! - душа дрожит! Что, если я со дня изгнанья Совсем на родине забыт! Найду ль там прежние объятья? Старинный встречу ли привет? Узнают ли друзья и братья Страдальца, после многих лет? Или среди могил холодных Я наступлю на прах родной Тех близких, пылких, благородных, Деливших молодость со мной? О, если так! своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей И прах бездомный по ущелью Без сожаления развей. Лермонтов возвращался с Кавказа, из Грузии, везя неисчерпаемый клад впечатлений и новые замечательные замыслы. "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", "Беглец", сказка "Ашик-Кериб", стихотворения "Дары Терека", "Казачья колыбельная песня", "Тамара", "Свидание" - все это явилось плодом его скитаний по Северному Кавказу и Закавказью. Под впечатлением величественной природы Кавказа, услышанных легенд, преданий, знакомства с местным бытом родилась в 1838 году новая - кавказская - редакция "Демона". Вместо некой неопределенной страны, лишь отдаленно напоминающей Испанию, каких-то гор вообще и какого-то моря действие поэмы переместилось теперь на Кавказ, стало связано с определенным местом, с определенным миром жизни: "И над вершинами Кавказа Изгнанник рая пролетал: Под ним Казбек, как грань алмаза, Снегами вечными сиял..." |

|

|