|

|

|

Произведения Ссылки |

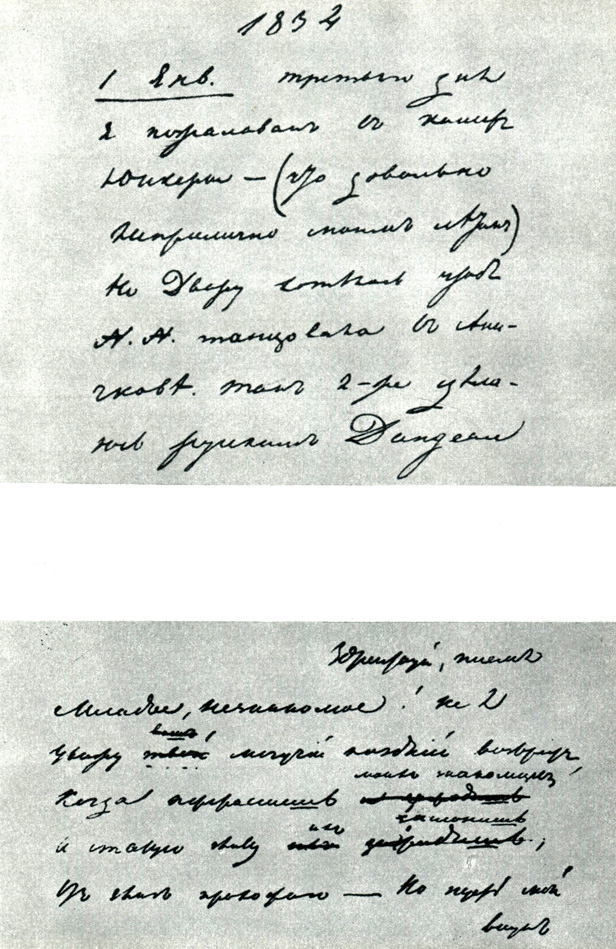

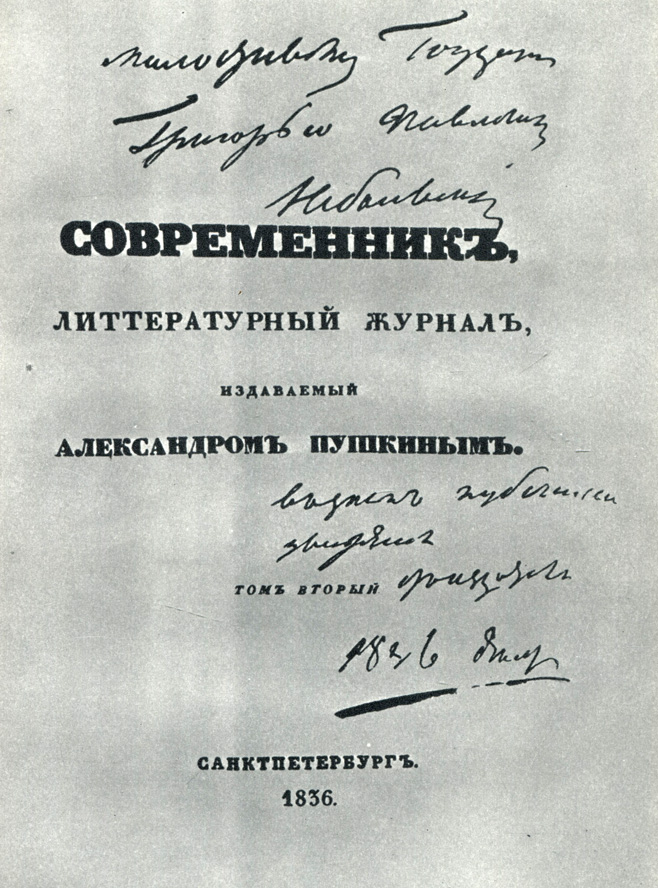

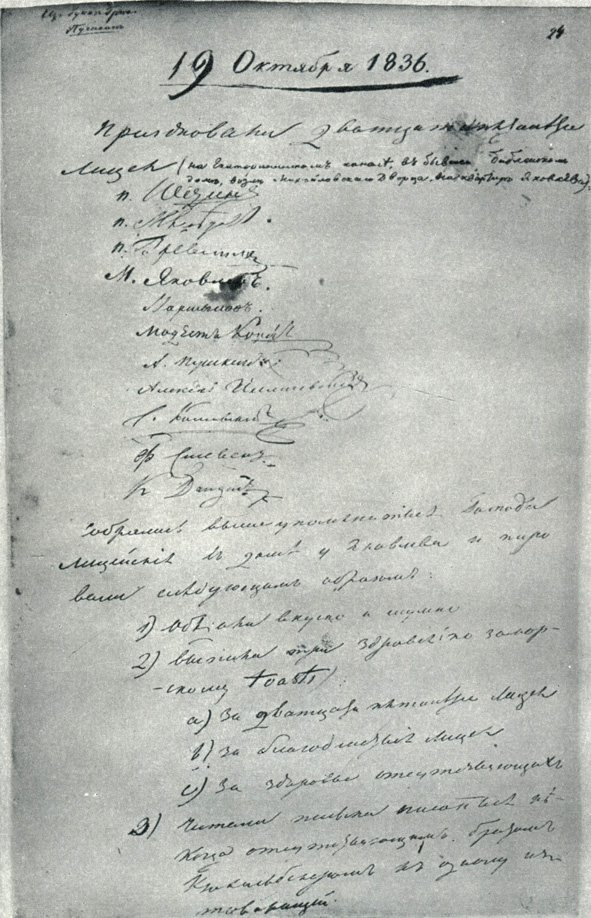

Петербург. Путешествие в Арзрум. Москва. Болдино. Москва (май 1827 - май 1831)С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала потом всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собой и другими, как в Тригорском и Михайловском... он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на Фонтанке у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского свои именины праздновал он в доме родителей, в семейном кругу, и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов*, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: * (Писатель и переводчик.) - Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов. - И в самом деле, - отвечала я, - мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне. Он взял кольцо, надел его на свою маленькую прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое...?  Н. Н. Пушкина. Акварель А. П. Брюллова. 1831 г ...На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов, но мне нужно было ехать к графине Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривал его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: "Почему вы дали ему умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли?" На это я ответила ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут кстати я рассказала о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался... Пушкин слушал внимательно, выражая по временам досаду, что так рано умер чудный поэт...* * (Поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805-1827), с которым Пушкин сблизился после возвращения из ссылки, вскоре умер в Петербурге. По приезде из Москвы он подвергся там аресту. Близкие его считали, что именно то, что произошло с ним в Петербурге, подорвало его организм. На допросах он держался с достоинством и на главный вопрос о принадлежности к тайным обществам ответил, "что если... и не принадлежал к обществу декабристов, то мог бы легко принадлежать к нему", почти повторив ответ Пушкина царю об участии в восстании декабристов. Умер Веневитинов 22-х лет, прожив, по словам Дельвига, "век соловья и розы".) Нас было много на челне; Иные парус напрягали, Другие дружно упирали В глубь мощны веслы. В тишине На руль склонясь, наш кормщик умный В молчаньи правил грузный челн; А я - беспечной веры полн, - Пловцам я пел... Вдруг лоно волн Измял с налету вихорь шумный... Погиб и кормщик и пловец! - Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою. Я гимны прежние пою И ризу влажную мою Сушу на солнце под скалою. Стихотворение было написано 16 июля 1827 года - в дни первой годовщины казни (13 июля) пяти декабристов и объявления приговора всем декабристам (12 июля). Основанное на мифе о певце Арионе, который, спасаясь от грабителей, напавших на корабельщиков, выпрыгнул в море и был спасен дельфином, оно иносказательно говорит о только что пережитой грозе и о судьбе Пушкина после поражения декабристов. Было напечатано без подписи в июле 1830 года в "Литературной газете", больше при жизни Пушкина не появлялось. Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен; Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, Людской чуждается молвы, К ногам народного кумира Не клонит гордой головы; Бежит он, дикий и суровый, И звуков и смятенья полн, На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы... 16 сентября 1827. Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе... По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu с "Bibliotheque de campagne" и "Журналом Петра I", виден был также Alfieri, ежемесячники Карамзина* и изъяснение снов, скрывшееся в полдюжине альманахов; наконец, две тетрадки в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать чего-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгою такого общества, а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил... * (Сочинения французского политического писателя-философа XVIII века Монтескье, французский журнал "Сельская библиотека", "Журнал, или поденная записка... Петра Великого" - первоисточник истории шведской войны, сочинения итальянского драматурга Альфиери, журналы ("Московский журнал" и "Вестник Европы"), которые издавал Карамзин.) Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать "Годунова" с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору пе понравились шутки старого монаха с харчевницею. В "Стеньке Разине" не прошли стихи, где он говорит воеводе астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: "Возьми с плеч шубу, да чтобы пе было шуму". Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его "Графа Нулина": нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп.  'Вновь я посетил...' Автограф Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: "Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову"*. * (По предложению царя Пушкин представил в декабре 1826 года записку "О народном воспитании". Это было своего рода политическим экзаменом человеку, который в глазах правительства был ярким примером пагубной системы лицейского воспитания и вольнодумства. Пушкин высказался в записке, поданной царю, необычайно смело. Он решительно выступил против домашнего воспитания: "Ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести". В основу воспитания он ставил просвещение подлинное, изучение истории России, политической истории всех народов. Записка вызвала неудовольствие царя. Он поставил на ней более сорока вопросительных и восклицательных знаков, а Бенкендорф передал Пушкину его слова: "Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей".) Играя на биллиарде, сказал Пушкин: "Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей "Истории", говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову - пером Курбского*. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая и о 14 декабря". * (То есть с таким гневом и осуждением, как писал Курбский царю Ивану Грозному.) Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и по пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того, не преминул также сказать и ген.-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между прочими угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет... За участие в восстании на Сенатской площади Кюхельбекер был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Прежде чем его отправили в Сибирь, он почти десять лет находился в одиночном заключении в Шлиссельбургской и Динабургской крепостях. В момент встречи с Пушкиным Кюхельбекера перевозили из Шлиссельбурга в Динабургскую крепость (г. Двинск). Пушкин возвращался из Михайловского в Петербург. В письме, которое Кюхельбекеру удалось послать Пушкину из крепости в 1830 году, он писал: "Помнишь ли наше свидание... Мою бороду? фризовую шинель, медвежью шапку? Как ты, через семь с половиной лет, мог узнать меня в таком костюме, вот чего не постигаю!" И Пушкин сделал запись об этой встрече в дневнике; в пей есть слова: "Мы кинулись друг к другу в объятья, жандармы нас растащили". Больше Пушкин и Кюхельбекер уже не встретились. Но всю жизнь Пушкин не забывал своего друга, не один раз писал к нему, вызывая беспокойство тайной полиции. И Кюхельбекер через всю жизнь пронес любовь к Пушкину. В стихотворении "19 октября" 1838 года, вспоминая "Лицея день священный", он оплакивал Пушкина: "...молнией сраженный, последний пал родимый мне поэт!.." Кюхельбекер умер в Сибири от чахотки в 1846 году. ...Зимой 1828 года Пушкин писал "Полтаву" и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих; так он раз вошел, громко произнося: - Ударил бой, полтавский бой!* * (В печатном тексте: "И грянул бой, полтавский бой!") Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу... Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать "бывывало"? Кто-то заметил, что можно даже сказать "бывывывало". - Очень можно, - проговорил Крылов, - да только этого и трезвому не выговорить! Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом - современный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в "Онегине", и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский... ...Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты. В подобном расположении духа он раз пришел ко мне и, застав меня за письмом к меньшей сестре моей в Малороссию, приписал в нем: "Когда помилует нас бог, Когда не буду я повешен, То буду я у ваших ног В тени украинских черешен". В этот самый день я восхищалась чтением его "Цыган" в Тригорском и сказала: - Вам следовало, однако ж, подарить мне экземпляр "Цыган" в воспоминание того, что вы их мне читали. Он прислал их в тот же день с надписью на обертке всеми буквами: "Ее превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут № 10". Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня, как святыня), написал на какой-то записке: "Я ехал к вам. Живые сны За мной вились толпой игривой, И месяц с правой стороны Осеребрял* мой бег ретивый. Я ехал прочь. Иные сны... Душе влюбленной грустно было, И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши Так предаемся мы, поэты; Так суеверные приметы Согласны с чувствами души". * (В печатном тексте: сопровождал.) Писавши эти стихи и напевая их своим звучным голосом, он при стихе: "И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло", заметил, смеясь: - Разумеется, с левой, потому что ехал назад. Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров. В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: "Город пышный, город бедный" и "Пред ней, задумавшись, стою"*. Несмотря, однако, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: * (Анна Алексеевна Оленина (1808-1888) - младшая дочь А. Н. Оленина, президента Академии художеств; Пушкин увлекался ею в 1828 г., сделал ей предложение, однако из-за политической неблагонадежности Пушкина сватовство расстроилось. Строку из стихотворения "Ты и вы" Керн цитирует неточно: "Пред ней задумчиво стою".) - Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них. В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: - Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом. - А вы что сказали? - спросила я. - А я сказал: ого! В таком роде он часто выражался о предмете своих вздыханий. Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков, я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: - Да смотрите, сами не читайте, и не заглядывайте. Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем: "Как в ненастные дни собирались они Часто. Гнули, бог их прости, от пятидесяти На сто. И отписывали, и приписывали Мелом. Так в ненастные дни занимались они Делом". Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве... При отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг, и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия: они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях. В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский, Илличевский. Кроме этих, приходили на вечер: Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын и Мих. Ив. Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу. Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: "Злы только дураки и дети". Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, - но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: "Се n'est pas bien de s'attaquer a une personne aussi inoffensive" ("Нехорошо нападать на столь безобидного человека"; франц.), обезоруженный моею фразой, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого. Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения... Снова тучи надо мною Собралися в тишине; Рок завистливый бедою Угрожает снова мне... Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей Непреклонность и терпенье Гордой юности моей? Бурной жизнью утомленный, Равнодушно бури жду: Может быть, еще спасенный, Снова пристань я найду... Прошло лишь два года, после того как Пушкин вернулся из ссылки. И вдруг над ним нависла новая угроза. Кем-то стал распространяться отрывок из его стихотворения "Андрей Шенье" под заглавием "На 14-е декабря". Началось следствие. К счастью, все обошлось благополучно. Но вот в июле 1828 года началось новое дело по поводу распространившейся под его именем "богохульной" поэмы "Гавриилиада". Это грозило Сибирыо. "Ты зовешь меня в Пензу, - писал Пушкин в эти дни Вяземскому, - а того и гляди, что я поеду далее, "прямо, прямо на восток".  'Современник'. Титульный лист с автографом А. С. Пушкина Пушкин сперва поколебался - отрицал свое авторство. Но когда ему сообщили царскую резолюцию: "Сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог Правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем", - он, "по довольном молчании и размышлении", просил разрешения написать прямо царю. Надо полагать (письмо это не найдено), что в нем, сохранив "к судьбе презренье", Пушкин со всей откровенностью признал себя автором "Гавриилиады". Вследствие этого письма Николай приказал дело прекратить. Те, кто знал его тогда*, замечали в нем большую перемену. Вместо того чтобы с жадностью пожирать иностранные романы и журналы, некогда его исключительно интересовавшие, он предпочитал теперь слушать народные сказки, былины, народные песни и зачитывался историей родной страны. Казалось, он навсегда покидал чужие края, срастался с Россией, пускал корни в родную почву. В то же время и разговоры его, в которых часто можно было заметить зародыши его будущих произведений, становились всё серьезнее. Он любил рассуждать о высоких вопросах, религиозных и общественных, которые и не снились его соотечественникам. Очевидно, в нем происходил какой-то внутренний переворот... Но к чему же он готовился? Стремился ли блеснуть когда-либо эрудицией? Нет, он презирал авторов, у которых нет никакой цели и никакого стремления. Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности, какие видел у Гете... Пушкин, вызывавший восторг читателей своим поэтическим талантом, изумлял своих слушателей живостью, тонкостью и проницательностью своего ума. Он обладал удивительной памятью, определенностью своих суждений и утонченным вкусом. Слушая его рассуждения об иностранной или о внутренней политике его страны, можно было принять его за человека, поседевшего в трудах на общественном поприще и ежедневно читающего отчеты всех парламентов. Своими эпиграммами и сарказмами он создал себе много врагов. Они мстили ему клеветой. Я знал русского поэта близко и в течение довольно продолжительного времени; я наблюдал в нем характер . слишком впечатлительный, а порою легкий, но всегда искренний, благородный и откровенный... * (Весной 1828 г. Мицкевич переехал в Петербург, и его встречи с Пушкиным продолжались до весны 1829 г., когда Мицкевич уехал в Италию. Ему не было разрешено вернуться в Польшу.) Шел дождь. Укрывшись под одним плащом, Стояли двое в сумраке ночном. Один, гонимый царским произволом, Сын Запада, безвестный был пришелец; Другой был русский, вольности певец, Будивший Север пламенным глаголом. Хоть встретились немного дней назад, Но речь вели они, как с братом брат. Их души вознеслись над всем земным.- Так две скалы, разделены стремниной, Встречаются под небом голубым, Клонясь к вершине дружеской вершиной, И ропот вод не слышен им. Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете*. Я полюбил ее, голова у меня закружилась... * (Пушкин впервые увидел Н. Н. Гончарову в декабре 1828 года на балу у известного московского танцмейстера Иогеля. Он тогда ненадолго приезжал из Петербурга в Москву.) Известный стихотворец, отставной чиновник X класса Александр Пушкин отправился в марте месяце из С.-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его имп. величества повелению состоит он под секретным надзором, то по приказанию его сиятельства* имею честь донести о том Вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением Вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию. * (Имеется в виду приближенный Николая I, главнокомандующий русскими войсками на Кавказе Иван Федорович Паскевич (1782-1856), сменивший на этом посту Ермолова; усмиритель польского восстапия 1830-1831 гг.) В начале марта 1829 года Пушкин выехал в Закавказье, где в это время шла русско-турецкая война. Еще в самом начале войны, весной 1828 года, он вместе с поэтом Вяземским обратился с просьбой зачислить их в армию. Но им вдруг отказали под выдуманным предлогом: "поскольку все места в оной в действующей армии заняты". Конечно, это было проявлением политического недоверия. Брат царя писал в это время Бенкендорфу, что "они (Пушкин и Вяземский) не принадлежат к числу людей, на которых можно положиться", и что в армии они "приобретут в скором времени множество последователей среди молодых офицеров". Пушкина отказ этот глубоко оскорбил. Он давно мечтал вырваться из душного Петербурга, чувствуя себя в нем на привязи. Теперь, не находя исхода своей новой большой любви, тоскуя по Гончаровой, он решает ехать в армию на свой риск, самовольно. По дороге Пушкин остановился в Москве. Здесь он 1 мая, не сразу решившись на это, сделал через Ф. И. Толстого официальное предложение Гончаровой. На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ - не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я все еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери!- Но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью... Пушкину напрямик не отказали. Сославшись, видимо, на молодость дочери, ему предложили повременить. Получив уклончивый ответ, Пушкин тотчас, в ночь с 1 на 2 мая, выехал на Кавказ. ...Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом двести верст лишних, зато увидел Ермолова... Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен... Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом*. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он по-видимому нетерпеливо сносит свое бездействие. * (Доу - английский художник, в 1819 - 1828 гг. живший в России и написавший для военной галереи Зимнего дворца портреты героев Отечественной войны 1812 г.) * (Арзрум (Эрзерум) - старинный армянский город в северовосточг ной Турции; в XIX веке турецкая крепость, занятая русскими войсками в ходе войны с Турцией 1828-1829 гг.) Знаменательна была эта тайная встреча поэта с опальным прославленным генералом, который только что был вынужден уйти в отставку. С именем Алексея Петровича Ермолова (1772-1851) в сознании современников и Пушкина неизменно связывалось представление о Кавказе. "Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением", - писал поэт брату еще во время первой поездки на Кавказ. Ермолова общественное мнение прочило в главнокомандующие, когда в 1821 году все ждали, что Россия выступит против Турции в защиту восставших греков. "Ермолов, поспеши спасать сынов Эллады, ты, гений северных дружин!" - обращался к нему Рылеев. Велика была его популярность среди декабристов. Готовясь к государственному перевороту, декабристы намечали его в члены Временного правительства, и уже после неудачи восстания распространился слух, что Ермолов, якобы отказавшийся присягнуть Николаю, идет во главе кавказской армии на Москву. Было известно его покровительство находившимся у него в армии разжалованным ссыльным декабристам.  Протокол двадцать пятой лицейской годовщины. Написан рукою А. С. Пушкина Свою встречу с Ермоловым Пушкин был выпужден скрыть при публикации первой главы путевых записок и затем - всего "Путешествия в Арзрум". Впервые этот эпизод был опубликован в 1861 году в "Полярной звезде" Герцена и Огарева. Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Много позднее, уже перед самой смертью, Ермолов в разговоре о встрече с Пушкиным на вопрос: "Конечно, эта беседа была замечательна?" - ответил с воодушевлением: "Очень, очень, очень". А недавно опубликована Г. П. Штормом не только со слов Ермолова сделанная, но и завизированная им запись о беседе с Пушкиным. В ней приводятся замечательные слова поэта о самодержавии, сказанные им во время разговора об "Истории Государства Российского" Карамзина: "Меня удивляет его добродушие и простосердечие: говоря о зверствах Ивана Грозного, он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне пе составляют самого обыкновенного занятия наших государей". В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса, мне захотелось туда съездить для свидания с братом и с некоторыми из моих приятелей*. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у е. с. <его сиятельства> графа Паскевича-Эриванского позволения приехать в Армию... * (В кавказской армии находились в то время, помимо брата поэта, его друг Н. Н. Раевский-младший, лицейский друг В. Д. Вальховский, разжалованные и сосланные знакомые Пушкина декабристы М. И. Пущин, И. Г. Бурцов, П. П. Коновницын и др. Всего в Отдельном кавказском корпусе, в "теплой Сибири", как тогда называли Кавказ, находилось свыше 65 "переведенных" и разжалованных офицеров-декабристов и более 3000 солдат - участников декабрьского восстания.) Я нашел на водах большую перемену. В мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Посетители жили кто в землянках, кто в балаганах. Источники по большей части в первобытном своем виде били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и ржавые следы. У целебных ключей старый инвалид черпал воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче построены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные партеры, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем, и на стенах ванн прибиты полицейские предписания. Везде порядок, чистота, красивость... Что сказать об этом. Конечно, Кавказские воды нынче представляют более удобностей, более усовершенствования. Таков естественный ход вещей. Но признаюсь: мне было жаль наших крутых каменистых тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, по которым бродили мы в прохладные кавказские вечера. Конечно, этот край усовершенствовался, но потерял много прелести. С необъяснимой грустью пробыл я часа три на водах... Я поехал обратно в Георгиевск - берегом быстрой Подкумки. "Здесь бывало сиживал со мной Николай Раевский, молча прислушиваясь к мелодии волн. Я сел на облучок и не спускал глаз с величавого Бешту, уже покрывающегося вечерней тенью. Небо усеялось миллионами звезд - Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горными своими вассалами. Наконец он исчез во мраке. Я приехал в Георгиевск поздно... Всё тихо - на Кавказ идет ночная мгла, Восходят звезды надо мною, Мне грустно и легко - печаль моя светла, Печаль моя полна тобою - Тобой, одной тобой - унынья моего Ничто не мучит, не тревожит, И сердце вновь горит и любит оттого, Что не любить оно не может. Прошли за днями дни. Сокрылось много лет. Где вы, бесценные созданья? Иные далеко, иных уж в мире нет, Со мной одни воспоминанья. Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь И без надежд и без желаний. Как пламень жертвенный чиста моя любовь И нежность девственных мечтаний. Проникнутые глубокой грустью, воспоминаниями о первой поездке па Кавказ, о дружбе с Николаем Раевским, путевые записки поэта как бы переплавились в стихотворные строчки, также проникнутые глубочайшим лирическим волнением. Они обращены к той, к кому поэт, по словам "Посвящения" к поэме "Полтава", испытывал "непризнанную", а по одному из вариантов того же "Посвящения" - "утаенную" любовь, - к Марии Николаевне Раевской-Волконской. Любовь эту он пронес через десятилетие; она продолжала оставаться все эти годы - среди других его сердечпых увлечений - паиболее глубоким чувством. И теперь, когда к нему пришло другое, более реальное и не менее полное чувство, он как бы со всею трепетностью пережил расставание с той, первой, романтическою любовью. Две эти большие любви поэта стали как бы единым нерасторжимым целым, перешли одна в другую. И тогда стало возможным, что само стихотворение, обращенное в первой редакции к Марии Раевской, в окончательной редакции: "На холмах Грузии", как бы уйдя из области воспоминаний в настоящее, обратилось к Наталии Николаевне Гончаровой. По определению Д. Д. Благого ("Творческий путь Пушкина", 1826-1830), эта "смена двух редакций - своеобразная эстафета сердца". Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелье, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные, зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой. Человек мой с вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами... На высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали арбу. - Откуда вы? - спросил я их. - Из Тегерана. - Что вы везете? - Грибоеда. - Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия... Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя но себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны... ...Однажды, уже в июне месяце, возвращаясь из разъезда, на этот раз очень удачного, до самого лагерного расположения турок на высоте Мелидюза, которое в подробности имел возможность рассмотреть, - я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского*, чтобы первого его порадовать скорою неминуемою встречею с неприятелем, встречею, которой все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был: * (Н. Н. Раевский-младший в то время был генералом, командиром Нижегородского драгунского полка. Вскоре за то, что приблизил к себе "лиц, принадлежавших к злоумышленным обществам", и даже "приглашал их к обеду", он был удален по предписанию царя из кавказской армии.) "Ну, скажи Пущин*, где турки, и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал! * (Михаил Иванович Пущин (1800-1869) - младший брат лицейского друга Пушкина - И. И. Пущина. За участие в декабрьском восстании был лишен чинов, разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ, в действующую армию.) - Могу тебя порадовать: турки не замедлят представиться тебе на смотр; полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия; если же они не атакуют нас, то я с Бурцевым завтра непременно постараюсь заставить их бросить свою позицию, с фронта неприступную, движением обходным, план которого отсюда же понесу к Паскевичу, когда он проснется. Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Сакеном (начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился) за стаканами чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на !Этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики; Пушкину же мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев (майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка) и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выедет вперед с фланкерами* полка. На чем Пушкин остановился - не знаю, потому, что меня позвали к главнокомандующему, который вследствие моих донесений послал подкрепить аванпосты, приказав соблюдать величайшую бдительность; всему отряду приказано было готовиться к действию. * (Фланкеры - конники, посылаемые россыпью по флангам для охраны отряда; они же начинают конное дело: дразня противника, вызывая его конников на поединок.) По сказанному - как по писанному. Еще мы не кончили обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поехали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего, с саблею наголо, против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем*, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, - и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкою, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено, и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи. * (Михаил Владимирович Юзефович (1802-1889) - поэт, археолог, во время встречи с Пушкиным в кавказской армии - офицер-кавалерист.) Я встретился с ним в 1829 году, когда ему было уже 30 лет, и при условиях, очень благоприятных для сближения между людьми: на боевых полях Малой Азии, в кругу близких ему и мне людей, под лагерною палаткой, где все живут нараспашку. Хотя время, проведенное мною с ним, было непродолжительно, всего пять-шесть недель, но зато все почти дни этих недель я с ним проводил неразлучно. Таким образом я имел возможность узнать его хорошо и даже с ним сблизиться. Он жил с Николаем Николаевичем Раевским, а я жил с братом его Львом, бок о бок, с нашим двадцатисемилетним генералом, моим однолеткой, при котором мы оба были адъютантами, но не в адъютантских, а дружеских отношениях, начавшихся еще в Персии... ...Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокож и с вьющимися волосами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур, каким и остался брат его Лев... Черты лица у него были приятные и общее выражение очень симпатичное. Его портрет, работы Кипренского, похож безукоризненно. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе. Носил он и у нас щегольской черный сюртук, с блестящим цилиндром на голове; а потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой... ...Изо всех времен года он любил более всего осень, и чем хуже она была, тем для него была лучше. Он говорил, что только осенью овладевал им бес стихотворства, и рассказывал по этому поводу, как была им написана последняя в то время поэма "Полтава", Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать: над зачеркнутыми строками было по нескольку рядов зачеркнутых нее строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однако ж, на такую работу, он кончил "Полтаву", помнится, в три недели...* * (Конец 1-й песни "Полтавы" помечен в рукописи 3 октября, конец поэмы - 16 октября 1828 г.) С Пушкиным был походный чемодан, дно которого было наполнено бумагами. Когда речь зашла о прочтении нам еще ненапечатанных "Бориса Годунова" и последней песни "Онегина", он отдал брату Льву и мне этот чемодан, чтобы мы отыскали в нем то, чего нам хочется... С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он в нашей палатке переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого на другой день я зазвал к себе его родственника Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался: - Ты скажи прежде, на каком языке читаешь? Расхохотался в свою очередь и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но дело в том, что Чернышев нашел, перевод его совершенно правильным и понимание языка безукоризненным...* Из Арзерума Пушкин уехал обратно... * ("Радуюсь и твоим занятиям, - писал Пушкин А. А. Бестужеву еще в 1825 году из Михайловского. - Изучение новейших языков должно в наше время заменить латинский и греческий - таков дух века и его требование. Ты - да, кажется, Вяземский - одни из наших литераторов - учатся; все прочие разучаются. Жаль!..") Я ехал обратно в Тифлис, по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием пятнадцати тысяч войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь... В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее... Во Владикавказе нашел я Дорохова* и Пущина. Оба ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений**. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. * (Руфин Иванович Дорохов (1806-1852) - сын героя Отечественной войны 1812 г., отличался отчаянной храбростью.) ** (Это был разгромный отзыв молодого критика Н. И. Надеждина о поэме "Полтава". Его суждения, по словам Чернышевского, представляли "ужасающую смесь чрезвычайно верных и умных замечаний с мнениями, которые невозможно защищать". Такими были вначале его суждения о Пушкине.) Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве. По возвращении моем я напечатал одну из глав Евгения Онегина <Седьмую>, писанную три года прежде. В "Северной Пчеле" известный Аристарх меня побранил не на шутку, ибо, говорил он, мы ожидали не Евгения Онегина, а поэмы на взятие Арзрума. Почтенный "Вестник Европы" также пороптал на певунов, которые не пропели успех нашего оружия. Все это было довольно странно, какое было им дело до моих путешествий, и неужели я непременно был обязан писать именно то, что прикажут мне журналисты? - Что за несчастные люди писатели? Они одни находятся вне устава цензурного. Наша частная жизнь подлежит обнародованию. О каком офицере решился бы журналист написать, например, следующие строки: "Мы надеялись, что Г. такой-то возвратится из похода с Георгиевским крестом, вместо того он вывез из Молдавии одну лихорадку". Ясно, что цензура того бы не пропустила. Однако же я не отвечал, не желая доставить Гостиному Двору приятное зрелище авторской травли. Государь император, узнав, что по публичным известиям, вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему повелению предприняли вы сие путешествие. * * *

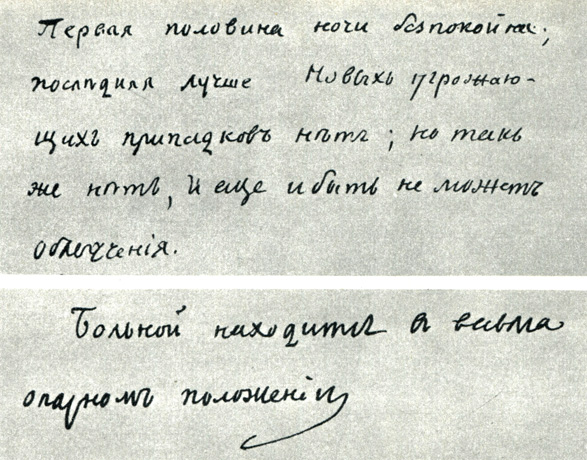

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, Куда б ни вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, надменной убегая: К подножию ль стены далекого Китая, В кипящий ли Париж, туда ли, наконец, Где Тасса не поет уже ночной гребец, Где древних городов под пеплом дремлют мощи, Где кипарисные благоухают рощи, Повсюду я готов. Поедем... но, друзья, Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ль гордую, мучительную деву, Или к ее ногам, ее младому гневу, Как дань привычную, любовь я принесу? После возвращения из поездки в Арзрум Пушкину казалось, что у пего произошел окончательный разрыв с Гончаровой. Встретили его холодно и сухо. Объясниться у него не хватило мужества. В полном отчаянии он уехал в Петербург. Его переживания отразились сперва в стихотворении "Я вас любил; любовь еще, быть может...", а затем в "Элегическом отрывке" "Поедем, я готов", написанных в ноябре-декабре. Последнее стихотворение содержит точные биографические факты. Действительно, через полмесяца после его написания он обратился с просьбой к Бенкендорфу разрешить ему поездку во Францию или в Италию. ("Где Тасса не поет уже ночной гребец" - то есть гондольер. Венеция находилась в это время под чужеземным, австрийским, игом.) Или даже в Китай - с отправляющимся туда посольством.  Бюллетени В. А. Жуковского о состоянии здоровья А. С. Пушкина Поехать Пушкину во Францию или в Италию царь не разрешил, полагая, "что это слишком расстроит его денежные дела". В Китай тоже не пустил, "так как все служащие в миссию были уже назначены". Как только в Петербург дошла весть о том, что на балах в Москве Н. Н. Гончарова пользуется необыкновенным успехом, Пушкин не выдержал и 4 марта 1830 года снова отправился в Москву. К крайнему моему удивлению, услышал я, что внезапно рассудили вы уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей вашей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительными, чтобы извинить оный: но я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению. В 1826 году получил я от государя императора позволение жить в Москве, а на следующий год от Вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это отчасти было причиною невольного моего проступка: поездки в Арзрум, за которую имел я несчастие заслужить неудовольствие начальства. В Москву я намеревался приехать еще в начале зимы, и, встретив Вас однажды на гулянии, на вопрос Вашего высокопревосходительства, что намерен я делать? имел я счастие о том Вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить: vous etes toujours sur les grands chemins (вы всегда на больших дорогах; франц.). Надеюсь, что поведение мое не подало правительству повода быть мною недовольным. Генерал! Письмо, коим вы меня почтили, причинило мне истинное огорчение; умоляю вас уделить мне один миг снисхождения и внимания. Несмотря на четыре года поведения безупречного, я не смог приобрести доверия власти! С прискорбием вижу я, что всякий шаг мой возбуждает подозрение и недоброжелательство. Простите мне, генерал, свободу, с которой высказываю свои сетования, но, во имя неба, удостойте хоть на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что каждый миг я чувствую себя накануне несчастия, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть. Если до сего времени я еще не претерпел какой-либо немилости, то обязан этим не сознанию своих прав, своего долга, но единственно вашему личному благоволению ко мне. Однако, если завтра вы перестанете быть министром, послезавтра я окажусь под замком... Я предполагал из Москвы проехать в Псковскую деревню, по если Николай Раевский приедет в Полтаву, убедительно прошу ваше превосходительство разрешить мне отправиться к нему туда*. * (Поехать в Полтаву Пушкину не разрешили.) Участь моя решена. Я женюсь... Та, которую любил я целые два года, которую везде первою отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством - Боже мой - она... почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком - все это в сравнении с ним ничего не значит. (ПУШКИН. Набросок. "С французского") Пушкин намеренно придал этому своему наброску подзаголовок "С французского". Тем не менее он явно автобиографичен и связан с определенным моментом в его жизни: 6 апреля он сделал вторично предложение Н. Н. Гончаровой, и оно было принято. Князь Вл. Голицын Никитушка! скажи, где Пушкин Царь-поэт? Никита Давным-давно, сударь, его уж дома нет, Не усидит никак приятель наш на месте, То к дяде на поклон, то полетит к невесте. Князь В л. Голицын А скоро ль женится твой мудрый господин? Никита Осталось месяц лишь гулять ему один. Вот мой разговор с вашим камердинером. Я уезжаю, рассорившись с г-жей Гончаровой <матерью Н. Н.>. На другой день после бала она сделала мне самую смешную сцену, какую только можно себе представить. Она наговорила мне вещей, которых я, по совести, не мог равнодушно слушать. Я еще не знаю, расстроилась ли моя свадьба, но повод к этому налицо, и я оставляю двери широко открытыми... Эх, проклятая штука - счастье! Сейчас еду в Нижний, т. е. в Лукоянов, в село Болдино - пиши мне туда, коли вздумаешь. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери - отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения - словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время - здоровье мое обыкновенно крепнет - пора моих литературных трудов настает, - а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Всё это не очень утешно. Еду в деревню, бог весть буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь... Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был богу и тебе*. Грустно, душа моя, обнимаю тебя и целую наших. * (Имеется в виду помощь Плетнева в издательских делах Пушкина.) Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье. Но, как вино, печаль минувших дней В моей душе чем старе, тем сильней. Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, И ведаю, мне будут наслажденья Меж горестей, забот и треволненья: Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. Я писал тебе премеланхолическое письмо, милый мой Петр Александрович, да ведь меланхолией тебя не удивишь, ты сам на этом собаку съел. Теперь мрачные мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня колера морбус*. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает - того и гляди, что к дяде Василию отправлюсь**, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином на щите, le cri de guerre a la bouche! (С боевым кличем на устах! франц.). Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я првхмиленькое письмо; обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву - я приеду не прежде месяца, а оттоле к тебе, моя радость... * (То есть холера.) ** (Василий Львович умер за несколько дней до отъезда Пушкина в Болдино.) Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей нет ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов... Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить и просить у вас прощения за причиненное беспокойство. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства. Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет отдельное имение; но оказывается, это часть деревни из 500 душ, и нужно будет произвести раздел. Я постараюсь это устроить возможно скорее. Еще более опасаюсь я карантинов, которые начинают здесь устанавливать. У нас в окрестностях Cholera morbus (очень миленькая особа). И она может задержать меня еще дней на двадцать лишних. Вот сколько для меня причин торопиться... Еще раз простите меня и верьте, что я счастлив, только будучи с вами вместе. Посылаю тебе, барон, вассальную мою подать, именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень будет детородна, и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке твоем, "Литературной газете"*, песни трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но, не получая журналов, отстал от века... Отец мне ничего про тебя не пишет. А это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын - т. е. мнителен и хандрлив (каково словечко?). Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание... * (С 1 января 1830 года стала выходить под редакцией А. А. Дельвига "Литературная газета"; Пушкин был вдохновителем ее создания и принимал в ней самое деятельное участие.) Я живу в деревне, как на острове, окруженный карантинами. Жду погоды, чтобы жениться и добраться до Петербурга - но я об этом не смею еще думать. Милый! я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу озлобленную па меня, насилу с нею сладил, но - слава богу - сладил. Насилу прорвался я и сквозь карантины - два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но, слава богу, сладил и тут. Пришли мне денег сколько можно более. Здесь ломбард закрыт, и я на мели. Что Годунов?* Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине Писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ую и 9-ую, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами** (стихов 400), которую выдадим Anonyme (анонимно; франц.). Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Салиери, Пир во время чумы и Дон Жуан. Сверх того, написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все. (Весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей***, от которых Баратынский ржет и бьется - и которые напечатаем также Anonyme. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает... Прости, душа, здоров будь - это главное. * (В 1830 г. Николай I наконец разрешил Пушкину напечатать "Бориса Годунова" в связи с женитьбой, с исключением отдельных эпизодов.) ** (Имеется в виду поэма "Домик в Коломне", написанная октавами - восьмистрочными строфами с определенным чередованием рифм.) *** (Вошли в состав "Повестей Белкина".) ОНЕГИН Часть первая. Предисловие. I песнь Хандра. Кишинев. Одесса. II песнь Поэт. Одесса. 1824. III песнь Барышня. Одесса. Михайловское. 1824. Часть вторая. IV песнь Деревня. Михайлов[ское]. 1825. V песнь Именины. Мих[айловское]. 1825-1826. VI песнь Поединок. Мих[айловское]. 1826. Часть третья VII песнь Москва. Мих[айловское]. Петербург]. Б[ольшие] Мал[инники]. 1827, 1828. VIII песнь Странствие. Моск[ва]. 1829. Павл[овское]. Болдино. IX песнь Большой свет. Болд[ино]. Примечание 1823 года, 9 мая, Кишинев. 1830 года, 25 сентября. Болдино. 7 лет, 4 месяца, 17 дней. Набросок этот был найден в черновых бумагах Пушкина. В нем поэт обозначил место и время написания каждой главы, даты начала и окончания работы над романом и подсчитал, сколько всего времени она продолжалась. Роман был закончен. Там же, в Болдине, 19 октября, в день Лицейской годовщины, Пушкин сжег все, что было написано им для задуманной было десятой главы, сохранив для себя только несколько зашифрованных строф. В 1829 году, находясь в Кавказской армии, Пушкин, по свидетельству М. Юзефовича, раскрывая свой замысел, рассказывал, что Онегин должен или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Воплощением второго варианта этого замысла, очевидно, и явилась бы десятая глава. Позже, в 1831 году, Пушкин, однако, снова вернулся к работе над романом: он исключил восьмую главу - "Путешествие Онегина" ("Странствие") - и переработал в связи с этим девятую, сделав при этом ее восьмой и последней. Таким образом, в общей сложности работа над романом продолжалась свыше восьми лет.  Святогорский монастырь. Литография П. Александрова по рисунку И. Иванова. 1837 г. Соглашаясь с замечаниями поэта и критика П. А. Катенина, что исключение главы повредило плану целого произведения, Пушкин признавался, что он решился на это "по причинам важным для него, а не для публики". Исключив из основного текста "Путешествие Онегина", Пушкин, однако, стал отрывки из него (в большинстве своем это лирические отступления) печатать приложением к роману. * * *

Прекрасны вы, брега Тавриды, Когда вас видишь с корабля При свете утренней Киприды, Как вас впервой увидел я; Вы мне предстали в блеске брачном; На небе синем и прозрачном Сияли груды ваших гор, Долин, деревьев, сел узор Разостлан был передо мною. А там, меж хижинок татар... Какой во мне проснулся жар! Какой волшебною тоскою Стеснялась пламенная грудь! Но, муза! Прошлое забудь. Мой милый, я очень беспокоюсь о тебе. Говорят, в Петербурге грип; боюсь за твою дочку. На всякий случай жду от тебя письма. Я женат - и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. |

|

|