|

|

|

Произведения Ссылки |

Годы изгнания. Екатеринослав. Кавказ. Крым. Кишинев. Каменка. Одесса (май 1820 - август 1824)Милый брат, я виноват перед твоею дружбою, постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами... Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский*, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня... в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам, лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов** благословил меня на счастливый путь - я лег в коляску больной; через неделю вылечился. * (Николай Николаевич Раевский (1771-1829) - герой Отечественной войны 1812 года, в 1820 году командовал 4-м корпусом 1-й Южной армии, штаб которой находился в Киеве. Семья Раевских занимала значительное место в жизни молодого Пушкина. С младшим сыном Н. Н. Раевского - также Николаем Николаевичем (1801-1843) - Пушкин встретился в Царском Селе, когда Николай Раевский так же, как и Чаадаев, служил в Гусарском полку. Их сблизили общие литературные симпатии и вкусы. Свою благодарность ему за теплую дружбу и моральную поддержку в трудную весну 1820 года поэт выразил в "Посвящении" к поэме "Кавказский пленник". Одна из двух дочерей была Мария Раевская - в будущем княгиня Волконская (1805-1863) - жена декабриста С. Г. Волконского, последовавшая за мужем в Сибирь. К ней обращено глубоко лирическое посвящение к поэме "Полтава".) ** (Иван Никитич Инзов (1768-1845) - генерал-лейтенант, в годы южной ссылки Пушкина (до мая 1823 года) сперва начальник иностранных поселений южного края России, а затем наместник Бессарабской области. С большим участием относился к сосланному поэту.) ...Оставив Киев 19 мая 1820 года, я в качестве доктора отправился с генералом Раевским на Кавказ. С ним ехали две дочери и два сына, один полковник гвардии, другой капитан. Едва я по приезде в Екатеринославль расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала. * ( Неточность: в поездке участвовал лишь Николай Николаевич Раевский - младший, а старший сын - Александр встретил путников уже на Кавказе, где он лечился после ранения.) - Доктор! я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь; поспешите со мною! Нечего делать - пошли, Приходим в гадкую избенку, и там на дощатом диване сидит молодой человек - небритый, бледный и худой. - Вы нездоровы? - спросил я незнакомца. - Да, доктор, немножко пошалил, купался; кажется, простудился. Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе пред ним лежала бумага, - Чем вы тут занимаетесь? Пишу стихи. Нашел, думал я, и время и место. Посоветовав ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня. Мы остановились в доме губернатора К. Поутру гляжу - больной уж у нас; говорят, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт. Доктор, дайте чего-нибудь получше; дряни в рот не возьму.  П. А. Вяземский. Акварель П. Ф. Соколова Что будешь делать! прописал слабую микстурку. На рецепте нужно написать, кому. Спрашиваю. - Пушкин: фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного и на другой день закатил ему хины. Пушкин морщится. Мы поехали далее. На Дону мы обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался, покушал бланманже* и снова заболел. * (Миндальное желе.) Доктор, помогите! - Пушкин, слушайтесь! - Буду, буду! Опять микстурка, опять пароксизм и гримасы. - Не ходите, не ездите без шинели. - Жарко, мочи нет. - Лучше жарко, чем лихорадка. - Нет, лучше уж лихорадка. Опять сильные пароксизмы. - Доктор, я болен. - Потому что упрямы, слушайтесь! - Буду, буду! И Пушкин выздоровел. В Горячеводск* мы приехали все здоровы и веселы. По прибытии генерала в город тамошний комендант к нему явился и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен на дворе, с хохотом что-то писал, но ничего и не подозревал. Книгу и список отослали к коменданту. * (Ныне Пятигорск.) На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору Ц., который был при минеральных водах. - Вы лейб-медик?* Приехали с генералом Раевским? * (Придворный медик.) - Последнее справедливо, но я не лейб-медик. - Как не лейб-медик? Вы так записаны в книге коменданта; бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия. Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, смотрю: там, в свите генерала, вписаны - две его дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин. Насилу я убедил коменданта все это исправить, доказывая, что я не лейб-медик и что Пушкин не недоросль, а титулярный советник, выпущенный с этим чином из Царскосельского Лицея. - Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шутку. Пушкин немного на меня подулся, и вскоре мы расстались. Возвратись в Киев, я прочитал "Руслана и Людмилу" и охотно простил Пушкину его шалость. Я помню, как во время этого путешествия <по дороге на Кавказ>, недалеко от Таганрога... увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им*. Оно было покрыто волнами и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было тогда 15 лет. * (Путники размещались в двух дорожных каретах и коляске. Вместе с Марией и Софьей находились в карете англичанка, няня и компаньонка.) "Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам! Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами"*. * ("Евгений Онегин", глава первая.) Позже, в "Бахчисарайском фонтане", он сказал: ...ее очи* Яснее дня, темнее ночи. * (В тексте Пушкина: ее пленительные очи.) В сущности, он любил только свою музу и облекал в поэзию все, что видел. (Кн. М. Н. ВОЛКОНСКАЯ. "Записки") Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальном расстоянии друг от друга, в последних отраслях кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту <Бештау>, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях... Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков - теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я - на ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных - заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни - не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею, - вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керчи приехали мы в Кефу*... Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию**, которую тебе присылаю... Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского***. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен, Все его дочери - прелесть, старшая - женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, - горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда - увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. * (Ныне Феодосия.) ** ("Погасло дневное светило".) *** (Жена Н. Н. Раевского и две другие дочери находились уже в Крыму, в Гурзуфе. Вся семья Раевских (кроме сына Александра) была в сборе. Старшая дочь - Екатерина Николаевна, о которой Пушкин говорит ниже, - вскоре стала женой генерала М. Ф. Орлова, деятеля тайных декабристских обществ.) * * *

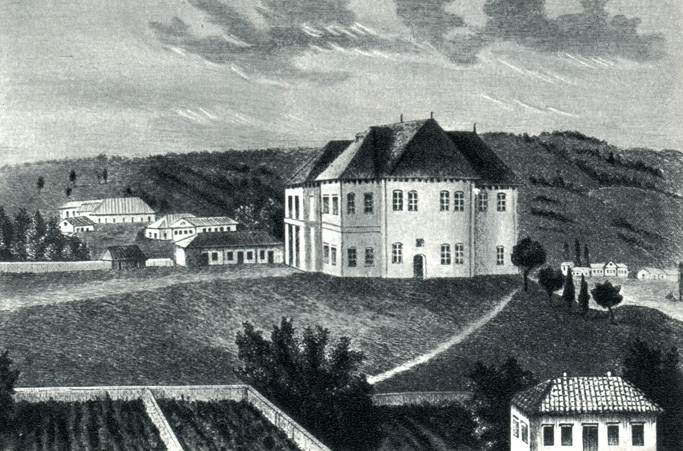

Погасло дневное светило; На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, Земли полуденной волшебные края; С волненьем и тоской туда стремлюся я, Воспоминаньем упоенный... И чувствую: в очах родились слезы вновь; Душа кипит и замирает; Мечта знакомая вокруг меня летает; Я вспомнил прежних лет безумную любовь, И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило, Желаний и надежд томительный обман... Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним По грозной прихоти обманчивых морей, Но только не к брегам печальным Туманной родины моей, Страны, где пламенем страстей Впервые чувства разгорались, Где музы нежные мне тайно улыбались, Где рано в бурях отцвела Моя потерянная младость, Где легкокрылая мне изменила радость И сердце хладное страданью предала. Искатель новых впечатлений, Я вас бежал, отечески края; Я вас бежал, питомцы наслаждений, Минутной младости минутные друзья; И вы, наперсницы порочных заблуждений, Которым без любви я жертвовал собой, Покоем, славою, свободой и душой, И вы забыты мной, изменницы младые, Подруги тайные моей весны златыя, И вы забыты мной... Но прежних сердца ран Глубоких ран любви, ничто не излечило... Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан... Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество.  В. А. Жуковский. Гравюра Е. Эстеррейха. 1820 г. Гравюра Е. Эстеррейха. 1820 г. Я объехал полуденный берег... Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось, я уже начал тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде... Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут не видел я баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических, по крайней мере тут посетили меня рифмы. В Бахчисарай приехал я больной... Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки отдельных комнат. Я посетил Бахчисарая В забвенье дремлющий дворец. Среди безмолвных переходов Бродил я там, где бич народов, Татарин буйный пировал И после ужасов набега В роскошной лени утопал. Еще поныне дышит нега В пустых покоях и садах; Играют воды, рдеют розы, И вьются виноградны лозы, И злато блещет на стенах. Я видел ветхие решетки, За коими, в своей весне, Янтарны разбирая четки, Вздыхали жены в тишине. Я видел ханское кладбище, Владык последнее жилище. Сии надгробные столбы, Венчанны мраморной чалмою, Казалось мне, завет судьбы Гласили внятною молвою. Где скрылись ханы? Где гарем? Кругом всё тихо, всё уныло, Всё изменилось... ...Пушкин по приезде жил в доме наместника*. Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву*. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист весь был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити в поэмах: "Кавказский пленник", "Разбойники", начало "Онегина" и мелкие произведения, напечатанные и не напечатанные. Во время этих-то прогулок он писал "К Овидию" и сказал: * (Пушкин возвратился из поездки на Кавказ уже не в Екатеринослав, а в Кишинев, куда переехал Инзов, став наместником Бессарабии.) ** (Николай Степанович Алексеев (1789-1850) - чиновник особых поручений при генерале Инзове, приятель Пушкина по Кишиневу.) "Но если, обо мне потомок поздний мой Узнав, придет искать в стране сей отдаленной Близ праха славного мой след уединенный - Брегов забвения оставя хладну сень, К нему слетит моя признательная тень, И будет мило мне его воспоминанье... Здесь, лирой северной пустыни оглашая, Скитался я в те дни, как на брега Дуная Великодушный грек свободу вызывал*, И ни единый друг мне в мире не внимал, - Но не унизил ввек изменой беззаконной Ни гордой совести, ни лиры непреклонной**". * (Имеется в виду национально-освободительное восстание в Греции, вспыхнувшее в феврале 1821 года. Пушкин встретил его восторженно. В черновике письма предположительно к декабристу Василию Львовичу Давыдову (1792-1855) он писал: "Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу... Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету - к независимости древнего отечества". Пушкин мечтал принять участие в восстании. В дневнике 2 апреля 1821 г. он записал: "Я твердо уверен, что Греция восторжествует и 25 000 турков оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла".) ** (Последние две строки приведены мемуаристом в первоначальной редакции; печатая стихотворение, поэт был вынужден их изменить.) ...Чаще всего я видел Пушкина у Липранди*, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая, веселая беседа, ecarte (карточная игра; франц.) и иногда pour varier (для разнообразия; франц.) "направо и налево", чтобы сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода. В Кишинев приехал известный физик Стойкович. Узнав, что он будет обедать в одном доме, куда были приглашены Липранди и Раевский**, они сговорились поставить в тупик физика. Перед обедом из первой попавшейся "Физики" заучили они все значительные термины, набрались глубоких сведений и явились невинными за стол. Исподволь склонили разговор о предметах, касающихся физики, заспорили между собой, вовлекли в спор Стойковича и вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных... * (Иван Петрович Липранди (1790-1880) - сын мавра, выходца из Испании, участник Отечественной войны 1812 г.; выйдя в отставку, жил в Кишиневе; Пушкин любил бывать у Липранди, пользовался его прекрасной библиотекой.) ** (Имеется в виду Владимир Федосеевич Раевский (1795- 1872) - однофамилец генерала Н. Н. Раевского и его сыновей; поэт, офицер-артиллерист, награжденный за храбрость в Бородинском сражении золотой шпагой. В Бессарабии служил в дивизии М. Ф. Орлова, был одним из руководителей кишиневской ячейки Южной управы "Союза благоденствия"; в дивизии руководил солдатской и юнкерской школами взаимного обучения.) ...В числе многих особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу? - Одежду незнакомца составлял черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары.  И. Н. Инзов. Литография М. Клюквина, с оригинала Д. Доу Кто бы это, подумал я и тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец "Руслана и Людмилы"... Говоря о балах Кишинева, я должен сказать, что Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях - любил карты и танцы... С каждого вечера Пушкин сбирал новые восторги и делался поклонником новых, хотя мнимых богинь своего сердца. Нередко мне случалось слышать: "Что за прелесть! жить без нее не могу!", а назавтра подобную прелесть сменяли другие. Что делать - таков юноша, таков поэт: его душа по призванию ищет любви и, обманутая туманным призраком, стремится к новым впечатлениям, как спутник к блудящим огням необозримой пустыни. "Мгновенно сердце молодое Горит и гаснет: в нем любовь Проходит и приходит вновь, В нем чувство каждый день иное"*. * (Цитата из поэмы "Полтава".) Как теперь помню, в конце января <1822 года> в четверг, часов в шесть вечера, проходя с Пушкиным мимо дома Варфоломея*, в угольной комнате его, носившей звание кабинета, мы заметили огонек: этот приветный свет приветного дома в одно мгновение побудил нас войти в него, и мы вошли. Егор Кириллович встретил нас с каким-то особенным радушием; сильнее обыкновенного он захлопал в ладоши, призывая своего чубукчи арнаута** Иордаки, быстрее обыкновенного проговорил: "Ада фрате чубучи, кум дулица" ("Дай трубки и варенье"; молдав.), и все это появилось как будто поспешнее обыкновенного... Что все это значило на первую минуту, нам было трудно понять; но вскоре все дело объяснилось тем, что в этот день после обеда Егор Кириллович проснулся веселее обыкновенного и при этом расположении пожелал устроить у себя вечеринку; но эта импровизация сразу же была поражена затруднением: как пригласить свитских офицеров***, а без этой блестящей молодежи тогдашнего кишиневского общества бал не в бал, вечер не в вечер. И вот на выручку из затруднений вдруг сама судьба посылает нас, постоянных членов милой молодежи... Мы в один голос с Пушкиным объявили, что все это устроим... До нас долетали металлические звуки пестика. По всем вероятиям, это было приготовление аршада****, этого неизбежного угощения на всех балах и вечерах того времени. Пестик продолжал звучать, а мы спешили кончать наши депеши, приглашая добрых товарищей Полторацкого 1-го, Полторацкого 2-го, Вельтмана и других разделить с нами вечер у Варфоломея... К некоторым, более взыскательным относительно светских приличий, записки были писаны с оговоркою: "Варфоломей не смеет просить, но мы взяли это на себя, не откажи доброму старику, не измени нам, и проч." Несколько подобных записок, по распоряжению хозяина, быстро разнесены по городу... Нежданно-негаданно устроился вечер, в котором человек до восьмидесяти приняли участие... * (Егор Кириллович Варфоломей - член Верховного областного правления в Бессарабии.) ** (Слуга-албанец, подававший трубки (чубуки).) *** (Офицеров, командированных из Петербурга, из царской свиты.) **** (Прохладительный напиток.) На всех подобных вечерах музыку выполняли домашние музыканты Варфоломея. Его музыканты из цыган отличались от других подобных музыкантов как искусством в игре, так и пением. В промежутках между танцами они пели, аккомпанируя себе на скрипках, кобзах и тростянках, которые Пушкин по справедливости называл цевницами. И действительно, устройство этих тростянок походило на цевницы, которые мы привыкли встречать в живописи и ваянии, переносящих нас ко временам древности. В этот вечер Пушкина занимала известная молдавская песня "Тю юбески питимасура", и еще с большим вниманием прислушивался он к другой песне - "Арда-ма-фри-де-ма", с которою, уже в то время, он породнил нас своим дивным подражанием, составив из нее известную песню в поэме "Цыганы", именно: "Жги меня, режь меня" и проч. Теперь нахожусь в Киевской губ., в деревне Давыдовых, милых, умных отшельников, братьев генерала Раевского*. Время мое протекает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно - разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. * (С разрешения Инзова Пушкин гостил у Давыдовых в имении их матери Каменка. Давыдовы были сводными братьями (по матери) генерала Н. Н. Раевского. Младший из них - Василий Львович Давыдов - был активным участником Южного общества декабристов. Старший - Александр Львович, генерал в отставке - был равнодушен к интересам и деятельности своего брата. Каменка являлась своего рода "штабом" кишиневской ячейки тайного общества. Здесь собирались под предлогом семейного праздника (именин хозяйки) будущие декабристы. Такое "празднество" застал в Каменке Пушкин.) Вы поверите, что, преданный мгновению, мало заботился я о толках петербургских. Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член тайного общества, узнавши, что я от Орлова*, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его, полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников** и я - мы пробыли у Давыдова целую неделю. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же. Мы всякий день обедали внизу у старушки-матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог, с кем и о чем хотел, беседовать... * (Михаил Федорович Орлов (1788-1842) - в то время командир 6-й дивизии, расположенной в Бессарабии, руководил кишиневской ячейкой "Союза благоденствия". Отменил у себя в дивизии телесные наказания; учредил солдатские школы взаимного обучения. Среди офицеров его дивизии было много членов тайного общества. Автор воспоминания (И. Д. Якушкин) приезжал в Кишинев и в Каменку из Москвы для переговоров о созыве в Москве съезда петербургской, тульчинской и московской управ тайного общества.) ** (Константин Алексеевич Охотников (1792-1824) - адъютант М. Ф. Орлова, человек, как его характеризовали современники, "высшей образованности и начитанности"; активный участник южной управы "Союза благоденствия". Умер до восстания декабристов.) В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина* и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем- нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочел его "Ура! в Россию скачет", и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: "Деревня", "Кинжал", "Четырехстишие к Аракчееву", "Послание к Петру Чаадаеву" и много других были не только известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще, Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России. * (Петр Павлович Каверин (1794-1855) - товарищ по Гусарскому полку Чаадаева и Н. Н. Раевского. Пушкин любил Каверина за веселый нрав, остроумие и обширные знания; посвящал ему стихотворения, упомянул его в первой главе "Евгения Онегина".) Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все, происходящее вокруг него. Он не верил, чтобы я случайно заехал в Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и с полуважным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел права говорить, не спросив у него на то дозволения и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России? Сам он высказал все, что можно было сказать за и против тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал:  В. Л. Давыдов, декабрист. Акварель Н. Бестужева - Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало тайное общество, вы, наверно, к нему не присоединились бы? - Напротив, наверное бы присоединился, - отвечал он. - В таком случае давайте руку, - сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: разумеется, все это только одна шутка. Другие также смеялись, кроме А. Л...., который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он пред тем уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: - Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка. В эту минуту он был точно прекрасен... До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь, при неудобствах степных дорог, не получил несчастья, но теперь, с получением письма, спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах. Письмо это было послано Инзовым в Каменку генералу А. Л. Давыдову в ответ на его сообщение от 15 декабря о том, что, "простудившись очень сильно, он (Пушкин) не в состоянии предпринять обратный путь", но что "коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, не замедлит отправиться в Кишинев". Шла иногда <на вечеринках у Липранди> очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским*, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией. Я тем более убеждаюсь в этом, что Пушкин после таких споров, на другой или на третий день, брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин, как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушать бойкую речь Раевского. * (Имеется в виду В. Ф. Раевский.) Однажды с кем-то из них обитателей Кишинева в разговоре упомянуто было о каком-то сочинении. Пушкин просил достать ему. Тот с удивлением спросил его: "Как! вы поэт и не знаете об этой книге?!" Пушкину показалось это обидно, и он хотел вызвать возразившего на дуэль. Решено было так: когда книга была ему доставлена, то он, при записке, возвратил оную, сказав, что эту он знает и пр. После сего мы условились: если что нужно будет, а у меня того не окажется, то я доставать буду на свое имя". В уединении мой своенравный гений Познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днем моим; с порядком дружен ум; Учусь удерживать вниманье долгих дум; Ищу вознаградить в объятиях свободы Мятежной младостью утраченные годы И в просвещении стать с веком наравне... 9 апреля (1821 г.). Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. "Mon coeur est materialiste, - говорит он, - mais та raison s'y refuse". ("Сердцем я материалист, но мой разум этому противится"; франц.). Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю... Пушкин записал также в кишиневском дневнике и о том, что глава Южного тайного общества декабристов Пестель побывал у него в день его рождения 26 мая 1821 года. 1822 г., 5 февраля, в 9 час. пополудни, кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване. - "Здравствуй, душа моя", - сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом. - "Здравствуй, что нового?" - "Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе". - "Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток* Сабанеева; но что такое?" - "Вот что, - продолжал Пушкин: - Сабанеев сейчас уехал от генерала <Инзова>; дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил - приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушко, - ты знаешь, как он тебя любит, - отстаивал тебя горячо... я много не дослышал; но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован". - "Спасибо, я этого почти ожидал, - отвечал я. - Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкой расправой... Впрочем, что будет, то будет..." * (Очевидно, при допросах солдат во время следствия в дивизии, которое проводил генерал Сабанеев.) На другой день Раевский был арестован по обвинению в политической агитации среди солдат и юнкеров и заключен в Тираспольскую крепость. Возможно, предупреждение Пушкина позволило ему уничтожить наиболее важные документы и этим спасти от провала кишиневскую управу и все тайное общество. При аресте в руки полиции попали лишь некоторые его письма и записки "О солдате" и "О рабстве крестьян".  Дом Инзова в Кишиневе. Литография. 1840-е годы После его ареста М. Ф. Орлов был отстранен от командования дивизией. Сорок лет спустя Раевский писал сестре: "Арестом кончилась моя светлая общественная жизнь, - началась новая, можно сказать, подземная, тюремная", продолжавшаяся 34 года - до амнистии декабристов в 1856 году. 11 января 1822 года. Обедал у Инзова. Во время стола слушали рассказы Пушкина, который не умолкал ни на минуту, пил беспрестанно вино и после стола дурачил нашего экзекутора*. Жаль молодого человека. Он с дарованиями, - но рассудок, кажется, никогда не будет иметь приличного ему места в сей пылкой головушке... он всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому па свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. * (Так назывался чиновник, ведавший хозяйством и внешним порядком в канцелярии. Надо иметь в виду, что и автор этих записок - тоже один из чиповников в канцелярии Инзова, человек идейно совершенно чуждый Пушкину.) 15 апреля. Пушкин рассуждал за столом о нравственности нашего века, - отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства, - говорил с жаром, но ничего не выпустил нового. Мы все слушали его со вниманием... 30 апреля. Пушкин и Эйсмонт спорили за столом насчет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, - и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который, хотя честен, но не имеет на этот счет одинаких с ним правил. Эйсмонт ловил Пушкина на словах, но не мог выдержать с ним равенства в состязании. Что принадлежит до наместника, то он слушал и принимался также опровергать его, но слабо и более шутками, нежели доводами сильными и убедительными. - Я не осуждаю с своей стороны таких диспутов, соглашусь даже и в том, что многие замечания Пушкина справедливы, да и большая часть благомыслящих и просвещенных людей молча сознаются, что деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам; но не одобряю привычки трактовать о таких предметах на русском языке. Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно, а за стульями слушают и внимают соблазнительным мыслям и суждениям...* * (Имеются в виду лакеи, которые стояли во время обеда за стульями.) 20 июля. Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец, полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники - подлецы и воры, генералы - скоты большею частию, - один класс земледельцев - почтенный. Вдохновительное письмо ваше, почтенный Николай Иванович... обрадовало и тронуло меня до глубины сердца - благодарю за воспоминание, за дружбу, за хвалу, за упреки, за формат этого письма - всё показывает участие, которое принимает живая душа ваша во всем, что касается до меня. Платье, сшитое по заказу вашему, на "Руслана и Людмилу", прекрасно, и вот уже четыре дни как печатные стихи, виньетки и переплет детски утешают меня...* Не скоро увижу я Вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой! молю Феба и казанскую богоматерь, чтоб возвратился я к вам с молодостью, воспоминаньями и еще новой поэмой; - та, которую недавно кончил, окрещена "Кавказским Пленником". Вы ожидали многого, как видно из письма вашего,- найдете малое, очень малое. С вершин заоблачных бесснежного Бешту видел я только в отдаленьи ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущелиях Кавказа - я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца, где возвышаются в дальном расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа; во всей поэме не более 700 стихов, в скором времени пришлю вам ее, дабы сотворили вы с нею, что только будет угодно. * (В Петербурге, уже после отъезда Пушкина в ссылку, было осуществлено под наблюдением Гнедича печатание поэмы "Руслан и Людмила". Это было первое произведение поэта, вышедшее отдельной книгой.) Кланяюсь всем знакомым, которые еще меня не забыли - обнимаю друзей. С нетерпением жду девятого тома Русской Истории. Что делает Николай Михайлович? здоров ли он, жена, дети. Это почтенное семейство ужасно недостает моему сердцу. - Дельвигу пишу в вашем письме. Vale (Прощай; лат.). Около половины 1822 года, возвращаясь из Одессы, я остановился ночевать в Тирасполе... на другой день <с разрешения коменданта крепости, друга мемуариста> застал <я> Раевского (с унтер-офицером, ему преданным) сидящим в назначенном месте. Я вышел из экипажа и провел с ним полчаса, опасаясь оставаться долее. Он дал мне пиесу в стихах... под заглавием "Певец в темнице" и поручил сказать Пушкину, что он пишет ему длинное послание, которое впоследствии я и передал Пушкину... Дня через два по моем возвращении в Кишинев Александр Сергеевич зашел ко мне вечером и очень много расспрашивал о Раевском, с видимым участием. Начав читать "Певца в темнице", он заметил, что Раевский упорно хочет брать все из русской истории, что и тут он нашел возможность упомянуть о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме и вдруг остановился. "Как это хорошо, как это сильно; мысль эта мне никогда не встречалась; она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо" и пр. Он продолжал читать, но видимо более серьезно. На мой вопрос, что ему так понравилось, он отвечал, чтобы я подождал. Окончив, он сел ближе ко мне... и прочитал следующее: "Как истукан немой, народ Под игом дремлет в тайном страхе: Над ним бичей кровавый род И мысль и взор - казнит на плахе". Он повторил последнюю строчку, присовокупив: - Никто не изобразил еще так сильно тирана: "И мысль и взор - казнит на плахе". Хорошо выражение и о династии: "Бичей кровавый род", - присовокупил он и прибавил, вздохнув: - После таких стихов не скоро же мы увидим этого Спартанца*. * (Готовя восстание на юге России в декабре 1825 года, Пестель хотел начать его со взятия Тираспольской крепости и освобождения В. Ф. Раевского.) Однажды Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором, и это породило впоследствии поэму "Цыганы"*. * (Поэма была начата в Одессе в январе 1824 года и закончена в Михайловском в октябре того же года.) За их ленивыми толпами В пустынях часто я бродил, Простую пищу их делил И засыпал пред их огнями. В походах медленных любил Их песен радостные гулы - И долго милой Мариулы Я имя нежное твердил. Замечания твои, моя радость <о поэме "Кавказский пленник">, очень справедливы и слишком снисходительны. Зачем не утопился мой Пленник вслед за Черкешенкой? как человек - он поступил очень благоразумно, но в герое поэмы не благоразумия требуется. Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века. Конечно, поэму приличнее было бы назвать Черкешенкой - я об этом не подумал.  М. Н. Раевская. Портрет работы неизвестного художника. 1820-е годы Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но всё это ни с чем не связано и есть истинный hors-d'rcuvre (здесь: вводный рассказ; франц.). Вообще я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже Руслана - хоть стихи в ней зрелее. Прощай, моя радость. * (Владимир Петрович Горчаков (1800-1867) - молодой офицер, прикомандированный к наместнику Бессарабии для топографических съемок. Горчаков любил литературу, сам писал стихи; познакомился и сблизился с Пушкиным в Кишиневе.) Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман - три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе - кажется, и хорошо - да новая печаль мне сжала грудь - мне стало жаль моих покинутых цепей*. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически - и, выехав оттуда навсегда, о Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни: впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре... * (Несколько измененная строка из поэмы "Шильонский узник" Байрона в переводе Жуковского; ниже: "о Кишиневе я вздохнул" - тоже измененная последняя строка той же поэмы: "Я о тюрьме своей вздохнул".) Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю закон божий и 4 первые правила, но служу и не по своей воле - ив отставку идти невозможно... По хлопотам друзей (А. И. Тургенева и др.) Пушнин был переведен из Кишинева в Одессу - под начальство вновь назначенного генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии графа Михаила Семеновича Воронцова (1782-1856). Предполагалось, что Воронцов, в прошлом боевой генерал, отличившийся в сражении на Бородинском поле, сын русского посла в Англии, получивший там образование и считавшийся человеком либеральных взглядов, отнесется к Пушкину с пониманием: даст "таланту досуг и силу развиваться". Однако случилось иначе. Высокомерное, покровительственное отношепие англомана, не понимавшего и не знавшего русской литературы, вызвало раздражение поэта. "Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием "на уважение", - возмущается Пушкин в письмах. Эпиграмма Пушкина "Полугерой, полуневежда, к тому ж еще полуподлец" относится к Воронцову. Вот тебе, милый и почтенный Асмодей*, последняя моя поэма <"Бахчисарайский фонтан">. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставлять перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, да сделай милость, не уступай... цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загрызи ее..., если возможно, в мое воспоминание. Кроме тебя, у меня там нет покровителей; еще просьба: припиши к Бахчисараю предисловие или послесловие... Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах <"Евгений Онегин"> - дьявольская разница. О печати и думать нечего, пишу спустя рукава. Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия - лучше об ней и не думать, - а если брать, так брать, не то, что и когтей марать. * (Прозвище П. А. Вяземского по "Арзамасу".) ...Ты хочешь знать, что я делаю - пишу пестрые строфы романтической поэмы <"Евгений Онегин"> - и беру уроки чистого афеизма*. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать qu'ilne peut exister d'etre intelligent createur et regulateur (что не может быть существа разумного, творца и правителя; франц.), мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная. * (Атеизма.) * (Письмо, перехваченное полицией, сохранилось в отрывке, и поэтому адресат остается неизвестным. Упоминаемый в письме атеист (афей) - домашний врач Воронцовых англичанин Вильям Гутчинсоп.) ...Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в числе их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унизительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев* медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе**. Он (Воронцов) побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: * (Александр Иванович Казначеев (1788-1881) - правитель канцелярии Воронцова, непосредственный начальник Пушкина, был расположен к поэту.) ** (Раз сказал он (Воронцов) мне: "Вы, кажется, любите Пушкина; но можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?" - "Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами", - отвечал я. "Так па что же они годятся?" - сказал он. (Примеч. Вигеля.)) - Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце, - а через полминуты прибавил: - также и о достойном друге его Раевском... Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время... написал к Воронцову французское письмо, в котором, между прочим, говорил, что дотоле видел оп в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (aux travaux forces), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просить об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде*; в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде. Недели через три после того, когда меня уже не было в Одессе, получен ответ: государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать па постоянное жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии... * (Карл Васильевич Нессельроде (1780-1862) - министр Иностранных дел; большим недругом Пушкина в высшем свете и покровительницей Дантеса была жена Нессельроде, урожденная Гурьева.) Мне очень досадно, что моя отставка вас так огорчила, и сожаление, которое вы мне по этому поводу выражаете, искренно меня трогает. Что касается ваших опасений относительно последствий, которые может повлечь эта отставка, то я не нахожу их основательными. О чем мне сожалеть? Не о моей ли неудавшейся карьере? Но у меня уже было довольно времени, чтобы примириться с этой мыслью. О моем жалованье? Но раз мои литературные труды могут мне доставить более денег - вполне естественно пожертвовать ради них моими служебными занятиями и т. д. - Вы говорите мне о покровительстве и дружбе - двух вещах несовместимых. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее - на его покровительство. Я не знаю ничего, что более унижало бы, как быть под чьим-либо покровительством, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унижаться перед ним. У меня есть на этот счет демократические предрассудки, которые стоят аристократической гордости и предрассудков. Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что ко мне в отечестве моем относятся с меньшим уважением, чем к первому попавшемуся мальчишке-англичанину, который является к нам, чтобы хвастаться своей пошлой болтовней. Я жажду только независимости - простите мне это выражение во внимание к самому понятию, - с помощью смелости и настойчивости я наконец обрету ее. Я уже поборол в себе отвращение писать и продавать свои стихи для получения средств к жизни; самый большой шаг уже сделан, и если я еще пишу лишь по вольной прихоти вдохновения, то, раз стихи написаны, я уже смотрю на них исключительно как на товар, по столько-то за штуку. Я не постигаю ужаса своих друзей (да и не очень-то знаю, что такое мои друзья).  Н. Н. Раевский. Портрет работы неизвестного художника. 1821 г. Нет никакого сомнения, что граф В(оронцов), человек умный, сумеет выставить меня в глазах общественного мнения виноватым: победа весьма лестная, и я предоставляю ему наслаждаться ею в свое удовольствие... ...Моему отцу было поручено принять его <Пушкина> в Общество и... отец этого не исполнил. "Как мне решиться было на это, - говорил он мне не один раз, - когда ему могла угрожать плаха, а теперь что его убили, я жалею об этом. - Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый лад". Но словам С. В. Волконского, внука декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788-1865), в их семье передавалось предание о том, что на Юге готовы были принять Пушкина в тайное общество и что сделать это было поручено именно С. Г. Волконскому, будущему мунгу М. Н. Раевской. Но вот не так давно было обнаружено приведенное выше письмо сына декабриста, В. С. Волконского, которое подтвердило это с еще большей определенностью. Возможно, решение привлечь Пушкина в тайное общество было принято после описанной Якушкиным встречи в Каменке, когда так непосредственно и взволнованно проявилось желание Пушкина участвовать в революционной организации. Сделать это С. Г. Волконский, вероятно, должен был в июне 1824 года, когда он приезжал в Одессу и познакомился с Пушкиным. Я вчера оставалась около часа на берегу моря с Пушкиным под проливным дождем, чтобы видеть, как трепало бурей корабль. ...Как-то с графиней Воронцовой и Пушкиным мы дождались его (девятый вал) и были облиты им так, что пришлось переменять платье... Вера Федоровна Вяземская (1790-1886) - жена поэта П. А. Вяземского; летом 1824 года она приезжала в Одессу с детьми на морские купания, принимала живейшее участие в судьбе Пушкина. В последние дни пребывания в Одессе Пушкин, отчаявшись обрести свободу, задумал бежать на корабле турка Морали (мавра Али) за границу. Вяземская была посвящена в эту тайну и пыталась достать для этого деньги. Я подавал на рассмотрение императора письмо, которое Ваше Сиятельство прислали мне по поводу коллежского секретаря Пушкина. Его Величество вполне согласился с Вашим предложением об удалении его из Одессы, после рассмотрения тех основательных доводов, на которых Вы основываете Ваши предложения, и подкрепленных, в это время, другими сведениями, полученными Его Величеством об этом молодом человеке. Все доказывает, к несчастью, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественное поприще. Вы убедитесь в этом из приложенного при сем письма*. Его величество поручил мне переслать его Вам; об нем узнала московская полиция, потому что оно ходило из рук в руки и получило всеобщую известность. Вследствие этого, Его Величество, в видах законного наказания, приказал мне исключить его из списков чиновников министерства иностранных дел за дурное поведение; впрочем, Его Величество не соглашается оставить его совершенно без надзора, на том основании, что, пользуясь своим независимым положением, он будет, без сомнения, все более и более распространять те вредные идеи, которых он держится, и вынудит начальство употребить против него самые строгие меры. Чтобы отдалить, по возможности, такие последствия, Император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства. Ваше Сиятельство не замедлит сообщить Пушкину это решение, которое он должен выполнить в точности, и отправить его без отлагательства в Псков, снабдив прогонными деньгами. * (Имеется в виду письмо Пушкина, перехваченное полицией; сохранившийся отрывок из него приведен выше (стр. 68); письмо это послужило непосредственным поводом к новой ссылке поэта. Пушкин в то время об этом не знал.) Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, Как зов его в прощальный час, Твой грустный шум, твой шум призывный Услышал я в последний раз. Моей души предел желанный! Как часто по брегам твоим Бродил я тихий и туманный, Заветным умыслом томим! Как я любил твои отзывы, Глухие звуки, бездны глас, И тишину в вечерний час, И своенравные порывы! Смиренный парус рыбарей, Твоею прихотью хранимый, Скользит отважно средь зыбей: Но ты взыграл, неодолимый, И стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить Мне скучный, неподвижный брег, Тебя восторгами поздравить И по хребтам твоим направить Мой поэтический побег! Ты ждал, ты звал... я был окован; Вотще рвалась душа моя: Могучей страстью очарован, У берегов остался я... Прощай же, море! Не забуду Твоей торжественной красы И долго, долго слышать буду Твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыни молчаливы Перенесу, тобою полн, Твои скалы, твои заливы И блеск, и тень, и говор волн. 29 июля Пушкин дал подписку, что он обязуется ехать безостановочно по предписанному маршруту в Псков. И 30-го выехал из Одессы. |

|

|