|

|

|

Произведения Ссылки |

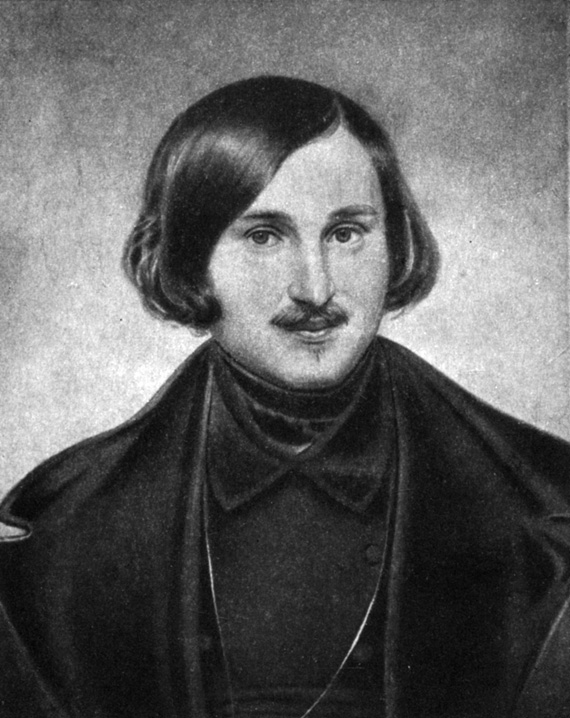

I. Родные пенатыДом помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, с белыми колоннами и башенками по углам, но крытый соломой, был невелик, стоял посреди сада, отапливался кизяками. На кровлю дома пристроили старое колесо, где каждое лето устраивал гнездо свое длинноногий франт-аист; по утрам он приветствовал восход солнца громким щелканьем и тем будил обитателей дома.  Николай Васильевич Гоголь Так и запомнилось на всю жизнь детство маленькому Никоше - запахом кизячного дыма и щелканьем аиста. Никоша был третьим по счету ребенком в семье Василия Афанасьевича. Два первых родились мертвыми. И оттого, что два первых родились мертвыми, Василий Афанасьевич с тревогой ожидал наступления у жены своей третьих родов. Подходил месяц март 1809 года.. Юная Мария Ивановна все реже и реже вставала с кресел, ей было все трудней и трудней распоряжаться в доме - хлопотать по хозяйству, покрикивать на дворовых. Во всем стала ей помогать, а потом и вовсе забрала ключи мать Василия Афанасьевича, Татьяна Семеновна, урожденная Лизогуб. Она была из знатного, богатого рода и в захудалое семейство Гоголей попала по романтической любви к секунд-майору Афанасию Демьяновичу Гоголю-Яновскому. Близились третьи роды Марии Ивановны, и в голове Василия Афанасьевича от этого "происходил вертиж". Как всегда в затруднительных случаях, пригласили с хутора Яреськи любимую тетку Марии Ивановны, Анну Матвеевну Трощинскую, и на семейном совете решили: не дожидаясь родов, везти Марию Ивановну в Большие Сорочинцы, под присмотр знаменитого на всю округу лекаря Трахимовского - авось, даст бог, все в этот раз пройдет счастливо. Татьяна Семеновна - по ангельской доброте и пылкому воображению - на семейном совете расплакалась, вспомнила покойника-мужа, секунд-майора Афанасия Демьяновича, и любовь, которая прошла минутным светлым сном, и как сама ожидала рождения сына Василия и мучилась страхами умереть молодой. Она зацеловала и закрестила Марию Ивановну; до смерти боясь лошадей и всегда потому выезжая лишь на волах, приказала сыну запрячь в карету четыре пары волов и так везти "нашу белянку-красавицу" в Сорочинцы. Но было то предложение категорически отвергнуто, как поносное* для дворянского Гоголей звания. В Сорочинцы поехали на лошадях. * (Это выражение было общеупотребительным и означало "оскорбительное".) Степь кое-где уже пушилась молодой бледнозеленой травкой. Летели в небе, курлыкая, гуси. Над Пслом и Голтвой стояла прозрачная дымка испарений, и в небе, нагретом солнцем, уже гуляли белые весенние облака. По зыбучим пескам ехали медленно. Мария Ивановна - маленькая, хрупкая, с красивым матово-бледным лицом и тонкими, изящными пальцами чуть-чуть смуглых рук - куталась в теплую шаль, постанывала, усердно молясь святому Миколе Диканьскому, образок которого висел у нее на груди. Василий Афанасьевич с тревогой поглядывал на небо: хоть бы дождя не было, а то под Сорочинцами увязнешь в грязи и не вылезешь. В Сорочинцы приехали вечером. Пышно закатывалось солнце. К ночи пошел крупный, частый, теплый весенний дождь. Мартовский дождь - к урожаю, и Василий Афанасьевич с Марией Ивановной, уже устроившись во флигельке за неимением места в самом доме Трахимовского, посчитали тот дождь хорошей приметой. Дней через десять, 20 марта*, под утро у Марии Ивановны родился слабенький, хилый, но живой ребенок - сын Николай. * (Старого стиля, то-есть 1 апреля по новому стилю.) С тех пор Мария Ивановна потеряла покой. Наглухо закрыли в доме окна ("упаси господь, Никошенька простудится!"); кошки немедля были изгнаны в людскую; люлька обшита мехом; к новорожденному приставили няньку - Агафью Семеновну Власенкову, Гапу, Тапочку, - строго наказав ей беречь барчука пуще своего холопьего глаза. Все в доме: сама Мария Ивановна, и Василий Афанасьевич, и бабуся Татьяна Семеновна (поселившаяся, впрочем, для тишины в садовом флигельке), и тетушка Катерина Ивановна - словом, все в доме полгода ходили на цыпочках, говорили шопотом, вздыхали: Никошенька был слаб здоровьем и каждый день - чего не дай боже! - мот умереть. Он в самом деле рос хилым ребенком. Часто болел, покашливал, поэтому Мария Ивановна кутала его неимоверно, поила настоями из белой нехворощи и желтой рябинки, сбрызгивала с уголька, давала пить по утрам мяту. Она дрожала над ним, словно был соткан Никоша из легкой паутины или жизнь его всякий час висела на волоске. И хотя родились у Марии Ивановны потом еще дети - Иван, Марья, Анна, Елизавета, Ольга, - все-таки своего первенца Мария Ивановна любила и баловала более всех. Чудесны в Васильевке летние ночи! Темный бархат неба дрожит и сверкает от света звезд; месяц плывет между ними подобно утлой ладье, то выглянет острой кормою из белого облака, то спрячется; в саду с его, кленовыми аллеями, с гротами, с "беседками размышлений" и "долиной спокойствия", с прудом, затянутым ряской, перебегают тени; клумбы у дома, кусты, столетние липы у веранды покрыты росой и тоже сверкают, как небо. Тишина обнимает поместье Гоголей. Только слышно кваканье лягушек в пруду да вдруг залает сторожевой пес или шумно вздохнет на скотном корова, да Антошка - сторож нет-нет, и ударит в свою колотушку. Спит дом. В темных комнатах потрескивает мебель, осторожно скребется под полом неугомонная мышь, нянюшка Гапа ставит на лавку у двери - меж родительской спальней и детской - каганец, чтобы могла барыня Мария Ивановна и ночью взглянуть на спящих детей - Никошеньку и Ивана, потом нянюшка истово крестится, кланяется иконам в углу - тень ее на стене то касается потолка, то, сжимаясь, ложится на пол. Но вот и нянюшка наконец залезает на сундук - спать. Никоше не спится. Зажмурив глаза, вновь и вновь перебирает ом прожитый день. Какие цветы яркие в Яворовщине, на могилках! Собственно, могилок в Яворовщине никаких нет, были когда- то, а имя так и осталось - "на могилках". Может, там и растет чудо-папоротник, дающий человеку богатство и младость? Надо только схватить его огненный цвет в ночь под Ивана Купала. А в пруду живут русалки - голова человечья, хвост рыбий, глаза у них желтые, волосы зеленые. Сколько парубков защекотали, непутевые! И почему это Никоше ни разу не удалось повидать их - ни русалок, ни леших, ни водяных?.. Бабуся ж Татьяна Семеновна про все это знает, даже про вурдалака-кровопийцу, про Вия с железными веками, и как ведьмы в ступе летают, небо хвостом подметают. Верно, надобно для того выйти темною ночью к пруду, в сад, ничего не страшась. Тогда-то и кинутся тебе в очи ночные разные дива. А чудно сказывает бабуся Татьяна Семеновна! Она маленькая, сухонькая, смешливая; ходит с клюкой, повязавшись платочком в крупный красный горошек, рисует необыкновенные акварельки - маки, сирени, кавуны, разрезанную дыню... А уж коли улыбнется, рассказывая байку*, так и засветятся глаза лукавым огоньком. И не поймешь - смеется ли над тем, что рассказывает, или так улыбается, от умиления. * (Байка (укр.) - сказка.) Много песен, и баек, и страшных побывальщин про давние времена знает бабуся Татьяна Семеновна. Но есть у нее любимая песня - про гетьмана* Дорошенко. Как бился Петрусь Дорошенко за вольную Украину и как покинули гетьмана запорожские старшины; только один благородный Остап Гоголь, Могилевский полковник, не покинул его в беде. Сложил полковник буйную голову за козацкую вольность. "А с того благородного Остапа Гоголя и весь наш род Гоголей, как из дерева ветки", - так всякий раз заключала любимую песню Татьяна Семеновна, хотя по родовым бумагам того никак не получалось, а выходил предком Гоголей-Яновских всего-навсего сельский поп Иван или Ян. Но бог с ними, с родовыми бумагами! Куда вернее и лучше старинные семейные предания. * (Гетьман (укр.) - гетман.) Слушая бабусину песню, мечтает Никоша стать таким же "доблестным лыцарем", как полковник Остап Гоголь, так же биться за родину и козацкую вольность. Или, может быть, выкрасть прекрасную королевну и скакать с нею на золотистых гривастых конях, как выкрал дедушка Афанасий Демьянович молодую бабусю из богатого, знатного дома Лизогубов и тайно обвенчался с нею в маленькой церквушке, а потом умчал молодую жену на тройке к себе в дом - навсегда... Никоша тихонько смеется: чего только в давние времена не было! Даже бабусю и ту из дому выкрали! Страшно и хорошо ему слушать бабусины сказки, но еще лучше бывает у мельницы, когда съедутся туда на помол мужики да бабы со всей округи. Они знают такие хорошие песни, что, право, заслушаешься. И почему-то в крестьянских песнях всегда поется о горьком горюшке, о жадном пане, о нелюбимом муже и злой свекрови. Редко-редко расскажут веселую байку, где мужик всегда удачливей пана, и жена не боится мужа, и злой свекрови во всем конфуз. Да ведь сами крестьяне говорят: байка небыль, а песня быль. Уплывает месяц все дальше и дальше к горизонту - по темному сверкающему небесному морю. И, словно провожая его, защелкали в саду соловьи, громче, поспешнее заквакали лягушки, где-то в степи забормотали, зататакали птицы. Слушая эти ночные звуки, неприметно засыпает Никоша. Маменька Мария Ивановна осторожно подходит к кроваткам сыновей. Спят сыновья. Старшенький, Никоша, зажал в ручке кленовый лист, брови насупил, точно думает о чем-то дитя; младший, Иван, разметался, сопит носиком, пот бусинками выступил на лбу. Мария Ивановна целует сыновей, смахивая набежавшую на глаза слезу, и уходит к себе. Так пробегало детство, как теплый летний дождь. В свое время облетали в Васильевском саду листья; в свое время в доме поднималась кутерьма: шинковали, солили капусту, огурцы, кавуны, сушили ломтиками дыню, варили варенье, мочили яблоки и груши; в свое время начинали дуть холодные осенние ветры, потом падал снег, трещали морозы, потом опять в свое время обнажался пруд в саду, журчали ручьи, набухали почки, выходил лист на деревьях, наступала весна, лето - теплое солнце, баштаны, горячая на дорогах пыль. Как губка, впитывал маленький Никоша впечатления бытия; помимо его воли отлагались они, накапливались, собирались по крупицам памятью. Ничего не пропадало, и когда-нибудь потом вспомнятся и эти бархатные ночи, и игры парубков на залитой лунным светом сельской улице, и убогая церковь в окружении тополей, и пруд, затянутый ряской, - таинственный, молчаливый, и дивные преданья бабуси Татьяны Семеновны, и Остап Гоголь - могилевский полковник, сложивший голову за вольную Украину, и песни и байки крестьян... Много было соседей у Гоголей - Сульженковы, Капнисты, Тимченки, Цюревские, Черныши, Трощинские в Яреськах, Трощинские в Кибинцах. Съезжались по вечерам (хоть и не часто), пели, шутили, играли в карты, в бирюльки, молодежь танцевала в зале под фортепьяны, девицы шушукались по углам, кавалеры читали чувствительные стихи Сумарокова и Карамзина. Потом шли в столовую отведать домашней стряпни хлебосольной Марии Ивановны - вареников, гуся с яблоками, пампушек на меду, настоек на вишне, на сливе, на поздней рябине. Василий Афанасьевич в бирюзовом фраке с крупными пуговицами, с пышным жабо* и кружевными манжетами, позвякивая брелоками от часов, прохаживался меж гостей, улыбался, сыпал шуточками, целовал ручки дамам. Потом все смолкало. Дворовые теснились в дверях. Мария Ивановна, счастливая, молодая, раскрасневшаяся, блестя огромными, чудесными глазами, садилась на канапе вместе с прочими дамами. "Тише, тише, Василий Афанасьевич будет трагедию сказывать!" И Василий Афанасьевич, выбрасывая правую руку вперед, закатывая глаза и то переходя в крик, то доводя голос до страшного шопота, читал монологи из знаменитых трагедий Озерова**, от которых Мария Ивановна плакала и прочие дамы плакали. * (Жабо (франц.) - кружевной галстук.) ** (Озеров В. А. (1769-1816) - русский драматург, автор популярных в начале XIX века трагедий.) Пока взрослые развлекались в зале, дети затевали игры в детской. Играли по-всякому: водили хороводы, изображали басурман - французов и Бонапарту, бегущего из России от лихого удара атамана Платова. Иной раз поднимали такой шум, что бабуся Татьяна Семеновна, стуча палкой, входила в детскую и генеральную баталию пресекала, угостив шлепком и атамана Платова и нехристя Бонапарту. В этих играх они сдружились - Никоша Гоголь и Сашенька Данилевский. Что-то их тянуло друг к другу с самой той случайной встречи, когда к больному Никоше в комнату вдруг забежал этот кудрявый мальчик и спросил мягко и сочувственно: "Ты - Никоша? У тебя что болит - ушки?" Сашенька жил недалеко, в шести верстах от Васильевки, на хуторе Толстое. Хутор принадлежал отчиму, Василию Ивановичу Чернышу, простому, доброму человеку, заменившему Сашеньке отца, а матушка его, Татьяна Ивановна Данилевская, владела по вдовьему праву имением Семереньки, что в тридцати верстах от поместья Гоголь-Яновских. Сдружились Черныши и Гоголи давным-давно, выручали друг друга деньгами, огородной рассадой, бычками и поросятами, секретами кулинарии, целебных настоек и просто задушевной беседой в пасмурные дни жизни. Из раннего детства много ярких картин удержалось в Никошиной памяти. Вот с хутора приезжают на бричке дедушка и бабушка Косяревские - родители Марии Ивановны. Дедушка слепой, бабушка глухая на оба уха. Огромная собака идет впереди. Дедушка садится в саду под липами, осторожно нащупывает ложку на столике, улыбается, с аппетитом ест холодный борщок, вареники со сметаной, кушает дыню, помалкивает. Зато бабушка говорит за двоих, без умолку, не слыша ответов, про какие-то тайные обиды, подвохи, неприятности и склоки, чинимые соседями, дворовыми людьми, всеми на свете. Почтительно слушают ее папенька и маменька, согласно кивают головой, вздыхая о бренности земного бытия, о черной человеческой неблагодарности. Только бабуся Татьяна Семеновна раздраженно срывается с места, уходит подальше за беседку, чтобы излить там свое возмущение "бисовой бабой", всем недовольной на свете. А вот и сама бабуся, закутанная платками и шалями поверх медвежьей шубы, в теплых сапогах и варежках, собирается ехать в Сорочинцы либо в Полтаву. Она целует Никошу в лоб и глаза, громким, нарочито суровым голосом "дает наставление" сыну Василию и невестке, потом выходит на крыльцо. У крыльца - крытая теплая кибитка, запряженная волами: на облучке - Савка с Матреной в красных дубленых тулупах; из ноздрей волов валит пар. Бабуся, уминая сено, садится под полог, говорит: "Ну, с богом!", Савка цокает языком, кричит: "Цоб, цоб, цобе!" - и волы, поматывая умными головами, трогаются в путь. Или, помнится еще, зайдут в гости к Гоголям старички-однодворцы Зарудные - муж и жена. Чистенькие, смешливые, любители сладкой наливки. Посидят, покушают, заботливо подкладывая друг другу кусочки послаще, понаскажут новостей и слухов всяких: про чудеса, про войну, про страну Арапию, про турецкого султана Махметку, развеселят душу и побредут назад, ласково поддерживая друг дружку в опасных для пешехода местах. А ярмарки на селе! Гомон, крики, шлепанье ладони о ладонь, мычанье коров, блеянье, хрюканье, пестрые ленты дивчат, черный, как жук, цыган в красной горохом рубашке, торчащей из-под жилета, с кнутом, заткнутым в чоботы*, горшки всякие, дыни, кавуны, гопак и нищие - в рубищах, уроды, калеки, длинный ряд нищих на паперти церкви, вокруг ярмарки, на дорогах - всюду. * (Чоботы (укр.) - сапоги.) В этом ярморочном гомоне и толкотне целыми днями пропадал Никоша, к великому беспокойству маменьки. Его искали. Нянюшка Гапа обегала ятки*, расспрашивала щепетильников**, знакомых парубков и дивчат. Барчука видели в разных местах: то у возов с пшеницей, то близ реки, где цыгане торговали конями, то у ятки с горилкой***, где заключались торговые сделки, то на церковной паперти, посреди нищих. * (Ятки (укр.) - торговые палатки.) ** (Щепетильник - торговец мелким товаром вразнос.) *** (Горилка (укр.) - водка.) Обежав все эти места и не обнаружив Никоши, нянюшка Гапа останавливалась и вслушивалась. Сквозь разноголосый шум ярмарки она наконец различала мелодичный звон лиры или густой вздох бандуры. Теперь-то нянюшка знала, где искать паныча: уж коли нигде его нет, значит сидит Никоша на бревнышке или камне и слушает песню. Он в самом деле любил эти песни бродячих стариков-бандуристов какою-то трепетной, ему самому непонятной любовью. Часами мог он слушать их, позабыв обо всем. Вот по пыльной дороге идет, опираясь правой рукой на плечо хлопчика-поводыря, слепой, белый как лунь старик. Ноги его в стоптанных низких чоботах, холщовая свитка распахнута, на тощей, черной от загара груди болтается нательный крест, слепые глаза смотрят не мигая вперед, и узловатая старческая рука, чуть-чуть вздрагивая, лежит на струнах лиры, висящей на его костлявом плече. Вздыхая, садится старик где-нибудь под ракитой или ясенем, в тень, снимает старую шапку, чтобы добрые люди бросали в нее кто сколько сможет от своих трудовых достатков, и, положив многострунную лиру на колени, зачинает старинную песню. Круглыми очарованными глазами смотрит Никоша на лирника, вслушивается в рокот струн, в слова, похожие на музыку, и возникают перед ним, как живые, картины далекой могучей старины, когда рождались на земле богатыри и бились с врагами за народное счастье, не жалея собственной крови. О Тарасе Трясыле* поет лирник: как гулял Тарас на земле, как бился за волю с панами и как погиб, покрыв славой свое имя навеки. * (Тарас Трясыло - один из вождей народных восстаний на Украине против польской шляхты (конец XVI - начало XVII века).) И еще поет лирник старую быль о двух козаках - Иване да Петре, что жили как братья и всё меж собой делили пополам: беду и удачу. Но пригрелась у Петра в сердце змея - зависть, и позавидовал однажды Петро Ивановой удаче, сменил дружбу на черную ненависть, столкнул названого брата с конем и сыном-младенцем в глубокий горный провал. С тех пор проклял народ Петра и весь род его, потому что нет страшнее греха, чем грех против братской любви и дружбы. Уже давно окончил лирник свою песню, уже поднялся с камня и пошел по пыльной дороге, опираясь на плечо хлопчика-поводыря, а все еще сидит на бревнышке Никоша, все думает о великих и страшных делах, случившихся некогда в обширной русской земле. Но самое яркое из детства Никоши-Кибинцы. Хозяин Кибинцев, Трощинский Дмитрий Прокофьевич, дальний родственник Марии Ивановны Гоголь, был несметно богат и знатен. Обширный дом, сад и парк, картинная галерея, коллекции монет, фарфора, табакерок, громадная библиотека, ковры, золото, бронза, собственный крепостной оркестр и театр - таковы были эти Кибинцы, богатством и пышностью всегда изумлявшие маленького Никошу. Папенька с маменькой называли Дмитрия Прокофьевича не иначе, как благодетель, задолжали ему пропасть, а он держал себя с ними снисходительно и шутливо, доверив (и не без пользы для себя) кое-какие хозяйственные дела свои Василию Афанасьевичу. Поездки в Кибинцы были всегда для Никоши праздником. Там впервые познакомился он с театром и страстно его полюбил; там услышал он славного Моцарта, и Гайдна, и Баха, и Бетховена; там сдружился он с Сашкой - крепостным господ Трощинских музыкантом, композитором, танцором, и в первый раз почувствовал глубокую, сладкую тревогу, когда Сашка сыграл ему менуэт* собственного сочинения. * (Менуэт - старинный французский танец.) Дни шли. Никоша рос. Теперь в Васильевке было шумно: подрастали брат Иван и сестренка Марька, потом появились Аннет и Лизанька. С Иваном Никоша дружил. Это был резвый голубоглазый мальчишка; он редко плакал, много смеялся, особенно по утрам. Все в доме его нежили, а нянюшка Гапа называла кузнечиком. Иван не любил страшных бабусиных сказок, как любил их Никоша, а когда, случалось, и слушал, то всегда приделывал к ним благополучный конец. Если парубка утаскивали в пруд русалки, то он там становился водяным царем и рыбы служили ему. Если волк-оборотень съедал в лесу дивчину, то обязательно приходил смелый охотник и того волка ловил. И тотчас дивчина превращалась в прекрасную королевну, а убитый волк оживал и становился доброй собакой. Вместе они - Иван и Никоша - бегали по дорожкам васильевского сада, вместе купались в Голтве, воевати с бурьяном и крапивой, растили котят, выпаивали козленка. Но сколько ни уговаривал Никоша братишку Ивана, чтоб вместе сбегать о полночь к Васильевскому пруду (вдвоем-то куда ладней!), глупый Кузнечик только таращил в испуге свои голубые глаза да бормотал заикаясь: "Что ты, что ты, Николенька! Умереть - не пойду!" А ведь надобно же Никоше самому взглянуть на все те страшные чудеса, о которых рассказывала бабуся Татьяна Семеновна. Обязательно надобно! ...В то утро Никоша проснулся рано. Подсмотрел даже, как нянюшка Гапа, зевая и крестя рот (чтоб, упаси боже, не влетела в рот нечистая сила!), сползла с сундука и, потушив каганец, скрылась в маменькиной спальне. Никоша натянул на себя одеяло, думал было укрыться с головой и заснуть. Но спать не хотелось. Между тем тонкий, пыльный лучик протиснулся сквозь ставни заиграл на полу, дрожа и переливаясь, словно плеснули на пол ковшик воды. А в доме стояла такая густая тишина, что даже в ушах звенело. Хоть бы двери где скрипнули или кони заржали на конюшне! Ему стало скучно: вставать будто рано, до кофия далеко, братишка Иван спит. Куда ж себя деть? Он приподнялся с постели, прислушался. Три дня сряду стучал по крыше холодный дождь. Неужто опять идет?.. Но за окном было тихо. Только бранились под крышею воробьи да шелестел сад. Ну, теперь-то уж наверное поедет папенька в Кибинцы. Ведь уже трех конных курьеров прислал Дмитрий Прокофьевич Трощинский: дескать, гостей никого нету и скучно. А если Дмитрию Прокофьевичу скучно, то надобно папеньке дела все бросать и немедля скакать в Кибинцы. Эх, если б взял он и Никошу с собою! Страсть как хочется в Кибинцы. Да куда! не упросишь... А что, если к маменьке подластиться, чтоб упросила она папеньку?! Никоша вскочил с постели, торопливо натянул курточку, короткие штанишки с медными пуговками у колен, плеснул в лицо горсть воды из рукомойника, пригладил ладонями короткие белокурые волосы и шмыгнул в спалью. В спальне было куда светлее, чем в детской, и хорошо пахло: шалфеем да мятой. Никоша осторожно пробрался между понаставленных всюду коробов, сундуков и сундучочков к широкой постели, на которой, обвязав шалью больные зубы, лежала маменька. Рядом, на пуфе, была брошена раскрытая книжка. Эту книжку Никоша сразу узнал: о ту пору читал папенька вслух прославленное сочинение Хераскова "Кадм и Гармония". А возле стенки, на креслах, так и осталась со вчерашнего дня кучка всякой мелочи, купленной у бродячего щепетильника Федота Яковлевича: нитки в мотках, гарусы, цветные фуляры, картинки, пуговки - ничего занятного: все-то смотрено-пересмотрено. Он подошел ближе к постели. Но маменька, за ночь сильно измаявшись больными зубами, крепко спала. Будить ее Никоша поостерегся. На дворе встретило его яркое летнее утро. Еще мокрые от ночного дождя, цвели на клумбах и газонах у дома розы, настурции, пионы, душистый табак. Чуть дымясь, подсыхали прозрачные лужи. В голубом, еще прохладном воздухе, как черные молнии, метались ласточки, гоняясь за мошкарой. Деревья - дубы, клены и липы - пронзительно зеленые, словно покрытые лаком, торопливо шумели, когда вдруг задевал их проносившийся мимо ветер. Сад с расчищенными дорожками, с беседкой и гротами, с низким бабусиным домиком был виден весь. Он сбегал с откоса вниз, к пруду. За прудом искрились на солнце светлые лужайки, поля. Переплыть бы туда на плоту, пробежаться по мокрой, густой траве к самой мельнице, чтоб посмотреть, как мягко, почти беззвучно крутятся тяжелые каменные жернова и сыплется тонкой белой струей мучная пыль! А на телегах, ожидая помола, судачат, смешно бранятся или рассказывают потешные байки и песни поют мужики да бабы... Однакоже некогда Никоше: не ровен час, уедет папенька в Кибинцы без него. Василия Афанасьевича разыскал Никоша на скотном дворе. Уже одетый по-дорожному, в козловых сапогах и легком дождевике, Василий Афанасьевич с соседом Иваном Елисеевичем обозревали волов, отобранных для продажи в Полтаве, на ярмарке. Иван Елисеевич, костлявый, длинный, кривобокий старичок в летнем картузе и полотняной вышитой сорочке, все вздыхал с напускным сочувствием, все пощипывал худыми пальцами сивую свою бородку и сокрушенно поглядывал на волов. - Десяти-то рублев никоим разом за вола-с не возьмете-с, препочтеннейший Василий Афанасьевич, - говорил он высоким, бабьим голосом. - А по пятерке пойдут-с, это пойдут-с... Так для какого же беса - чтоб ему, скоромнику, галушкой подавиться - таскаться вам, не в обиду будь сказано-с, препочтеннейший, с теми волами до Полтавы?! А вот как отряжу-с я гуртом своих волов на ярмонку, так и ваших заодно-с пригоню, а денежки, коли чего, могу-с и выложить... по пятерке за голову. Насмешливо посмотрев на Ивана Елисеевича и улыбнувшись, Василий Афанасьевич снова принялся щупать у волов ноги и грудь, поглаживать сытые их бока, проверять зубы. Видно, волы и на этот раз оказались отменными, так как папенька, обернувшись к Ивану Елисеевичу и легонько похлопав его по кривому плечу, весело рассмеялся. - Не токмо что по пятерке, а и по десяти-то рублев не отдам-с эдаких-то красавцев, - сказал он и вдруг увидел стоявшего рядом Никошу. - Тебе чего надобно? Говори. Услышав сыновнюю просьбу насчет Кибинцев, Василий Афанасьевич снял шляпу и долго смотрел в высокое, уже знойное небо. Потом сказал: "А не поедешь ты в Кибинцы", - и уехал один. День выдался скучный. Мужики и бабы с мельницы разъехались, дядька Семен, чуть папенька со двора, напился пьян, Антошка-сторож залег спать, а от нянюшки Гапы каков толк? После обеда гуляли с Иваном по саду, рубились мечами, как "добрые лыцари", с бурьяном и крапивой, выкупались в Голтве, потом забрели к двум березам у пруда, чтобы вновь полюбоваться вырезанным на стволе сердцем, пронзенным стрелою. И то прискучило. Тогда учинили в кленовой аллее великое сражение, или турнир, да так истошно визжали, что бабуся Татьяна Семеновна прогнала их из сада прочь. Вот и пастух заиграл на дудке, чтоб солнцу было веселее прятаться за бугры. В густой белой пыли прошли к речке коровы, отбиваясь хвостами от наседавших на них слепней, разноголосо мыча. Вечерело. Медовой сыростью потянуло из сада. На самом краю неба вдруг вспыхнула дрожащая маленькая звезда. Она горела зеленым, ослепительно-льдистым светом. Но вот уже заискрились, засверкали над землей другие звезды, словно бы кто-то там, наверху, вдруг высыпал из лукошка пригоршню драгоценных аксамитов. Пристроившись на ступеньке веранды и лакомясь парным молоком с маслеными блинами, Никоша нет-нет да и возвращался к мысли пробраться ночью к пруду - подсмотреть, подслушать, как будут купаться русалки под месяцем, как будут петь они печальные свои песни да пересмешничать с лешим и водяным. То-то страшно! То-то чудно и хорошо! А ведь нынче самое для того время: дядька Семен пьян лежит в сторожке за баней, стряпуха Симониха отпущена на деревню к внучке, у маменьки зубы болят, значит нянюшка Гапа станет ей зубы заговаривать - шу-шу да шу-шу. И папеньки нет. А без папеньки и сенные-то девушки разбегутся кто куда (благо бабуся Татьяна Семеновна раненько ложится теперь спать), и кучер Опанас побредет к куму на вечерницы, и Антошка-сторож не скоро еще очухается от сна. Ну, а уж псы, Дорогой и Жучка, Никоше никак не помеха. Только бы сами не увязались за ним к пруду: полуночная нечисть не любит собачьего духа. ...Ни жив ни мертв лежал Никоша под одеялом. Сердце его билось до того сильно, что нужно было прижимать его к подушке: не дай бог, нянюшка Гапа услышит! Заведет тогда канитель с микстурами да каплями на всю ночь. Но вот наконец уснул братишка Иван; Гапа, помолясь на образа и осторожно прикрыв дверь, ушла к маменьке. Совсем стало тихо. Немного обождав, пока угомонится все еще стучавшее сердце, Никоша сполз с постели, в темноте отыскал одежду, натянул мягкие летние башмаки. Еще с вечера приоткрыл он в детской окно да незаметным образом скинул крючок со ставней. А так как подоконник был не очень высок, то выскочить в сад оказалось делом одной минуты. Трава была влажная, в ночной росе. Темные тучи шатались по небу, то скрывая, то вновь обнажая желтый месяц, отчего неясные, бледные тени мелькали по саду. Шумел ветер в кустах. Среди черных зарослей малинника, смородины, вишенья что-то потрескивало, шуршало, лопалось... В испуге поднял Никоша глаза на окно детской - уж не вернуться ли? Потом, однако, осенил себя крестным знамением и бросился под деревья, к пруду. Он бежал по знакомой узкой дорожке, рядом с забором, и все было странно вокруг. Ветви - уже не ветви, а чьи-то цепкие, холодные руки, и трава - не трава, а словно бежит он по дну озера, цепляясь за водоросли; и где прежде была тропинка, там вдруг выскакивал перед ним, шатаясь из стороны в сторону, седой куст, иль заступал ему дорогу корявый пень, или змеей полз под ногами горбатый корень. Хлопья чего-то серебристо-белого проплывали мимо, и душной сыростью охватывало тогда Никошу. Вдруг громко и страшно захохотал рядом филин, ухнула в ответ ему сова, заплакал кто-то над прудом, и липкие крылья задели его голову. Дрожа от страха, весь покрывшись холодным потом, остановился как вкопанный Никоша, очертил себя кругом, зашептал в беспамятстве заклинанье: "Я зрю, меня не видать... Выходите, вылезайте... господи, помилуй!" А уже замелькали между деревьями далекие огоньки... "У! у!" - кричали человечьи голоса; треск, шуршанье, топот неслись по саду. Не помня себя, кинулся Никоша назад, к дому, продирался, царапая руки, сквозь кусты и тогда лишь очнулся, когда крепко ударился о ступеньку веранды. Вскрикнув от боли, он глянул вверх, увидел, что дверь веранды открыта, опрометью бросился к ней, прошмыгнул в детскую и лег в постель. Сначала маменька, потом нянюшка долго его журили, долго выспрашивали, для чего бегал он ночью, один, в мокрый от росы сад, растирали горилкой, настоенной на муравьях, поили малиной. Наконец все в доме угомонилось. Снова заснул, наплакавшись, братишка Иван. За плотно прикрытыми ставнями застучал своей колотушкой Антошка-сторож. Нянюшка Гапа, как всегда, зажгла каганец, залезла на сундук - спать. Тогда Никоша открыл глаза. Лежа на спине, прислушиваясь к безмолвию в доме, к шуму ветра за окном, он долго и напряженно думал. "А я теперь знаю, - решил он наконец, - почему ни русалки, ни ведьмы не показались, почему обернулись они совою да филином да человечьими голосами. Потому они не показались, что я испугался и бросился от страха, сам не ведая куда. А коли б не испугался да глянул бы нм в самые очи, то все бы о них сразу и узнал. И ничего бы в них не было страшного, коли б сам до смерти не испугался..." Год и два прошли с тех пор незаметно. А на третий отправились Никоша с Иваном учиться в полтавское поветовое училище, под присмотр господина учителя Спасского. Но вот летом 1819 года, на каникулах, братишка Иван заболел, прометался в жару пять дней и умер. Эта первая смерть в родном доме не прошла даром для Никоши: недели две проболел он горячкой, а когда очнулся, Ивана уже схоронили, окна были открыты в сад, в саду догорал последний летний, месяц - август. Глядя на бледное личико больного сына, первенца и любимца, Василий Афанасьевич и Мария Ивановна гадали: что делать с Никошей? Нанять семинариста, не расставаться с сыном, учить наукам по-домашнему? Однако решительно все соседи отвергают "сей простейший прожект"*. Ибо в Нежине, как некогда в Царском, открывается лицей особенный, для благородных дворян, гимназия высших наук князя Безбородки. Вот куда надобно посылать теперь сыновей, коли хотеть им настоящей фортуны**. * (Прожект - проект.) ** (Фортуна - счастье, удача.) В расстройстве и нерешительности Мария Ивановна плакала. Более всего мучили ее расстояния. Виданное ли дело - Нежин! Небось четыре дня пути на добрых конях. А Никошенька слаб, совсем золотуха замучила, в грудке хрипит. Упаси боже, заболеет без матери и сгибнет на чужой стороне! Что делать? По старой девичьей памяти, собралась Мария Ивановна за мудрым советом в Яреськи, к тетушке Анне Матвеевне Трощинской, в доме которой жила до замужества. Тетушка ничего не решила, послала только Никоше фунт медовых пряников да сладкий грушевый взвар в горшочке. Василий Афанасьевич ходил по дому унылый, ко всем придирался. Подолгу стоял он в гостиной, задумчиво рассматривая висевшие там портреты императрицы Екатерины, князя Потемкина и графа Зубова, потом, плюнув, бежал в столовую, в кухню, пушил ни за что ни про что стряпуху Симониху, а Ходоса, кухонного мужика, обругал даже черным словом, чтобы жинка его по ночам белья в господском пруду не полоскала и сладкоголосых соловьев тем не распугивала. Страсть хотелось ему послать сына в Нежин. Подумать только - гимназия высших наук! Но денег не было. Соседи рады бы подсобить, да сами смотрят в чужой карман. Продать и то нечего. А расход ожидался немалый: тысяча рублев за ученье и кошт, надобно дядьку послать с Никошей и того прокормить; к тому же велено своекоштных лицеистов обрядить во все новое, из доброго сукна - мундирчик серый с отворотами, шубка, шинель, три теплых жилета... * (Кошт - питание, содержание.) В голове у Василия Афанасьевича от этих расчетов мутилось. Чтобы несколько успокоиться, он садился за обработку очередной своей пьесы. Но и с пьесой не ладилось. Раскрывал записную книжку "Moniteur Basil Janowsky"* на синей бумаге, записывал пришедшую на ум новую сентенцию**: "Разумение. Простое понятие души, оно созерцает токмо сущность и вечные начала вещей. Мудрость размышляет не токмо о началах, из оных проистекающих: она заимствует нечто и от ума, который созерцает, и от знания, которое доказывает. Из всех качеств души превосходнейшее есть мудрость, а полнейшее - благоразумие". * ("Дневник Василия Яновского" (франц.).) ** (Сентенция - философское изречение.) Однако и философия не помогала. Денег не было. Сколько ни раскидывал умом Василий Афанасьевич, а пришел к одному: надобно, спрятав гордость, ехать на поклон к "благодетелю и заступнику" Дмитрию Прокофьевичу в Кибинцы. Василий Афанасьевич перекрестился, вздохнул, сел в бричку и поехал. На исходе четвертого дня он вернулся - похудевший, в волнении, но с деньгами. Маменька Мария Ивановна, услышав, что Трощинский потребовал от Василия Афанасьевича "вексель с зачетом всего ранее выданного в долг, и на изрядных процентах", всплеснула руками и обмерла. Бабуся же Татьяна Семеновна стукнула об пол клюкой, в сердцах обругала Дмитрия Прокофьевича, но согласилась, что иного выхода нет. В день отъезда Никоша встал на заре. Сад дымился: это сходила ночная роса. Но кое-где - под кустами, на стволах яблонь, в чаще малинника - она еще горела чистым, светлым пламенем. В листве деревьев ясными голосами перекликались птицы. Он обошел весь сад, заглянул в беседку, в грот "Уединение" на берегу пруда, добрался до самой Яворовщины, где летали, жужжа, золотые пчелы, и долго смотрел в раздумье на поля, на речку, на старый родительский дом. Что-то ждет его в Нежине, в гимназии высших наук князя Безбородки? |

|

|