|

|

|

Произведения Ссылки |

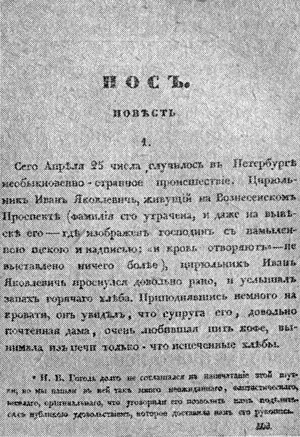

5. Ранние петербургские повестиОдновременно с украинскими повестями Гоголь создал другой цикл повестей, которые по своим сюжетам называются обычно "петербургскими". Три из них - "Невский проспект", "Портрет" и "Записки сумасшедшего" - были затем напечатаны в сборнике "Арабески", а четвёртая - "Нос", - забракованная в редакции "Московского наблюдателя", - появилась только в 1836 г. в пушкинском "Современнике". ("Шинель" появилась в печати ещё позднее, в 1843 г.) По своему содержанию эти повести тесно связаны между собой. Они - "петербургские" не только по своей тематике, но и по идее. В них Гоголь далеко отошёл от. своих юношеских украинских воспоминаний и творчески погрузился в свои новые, столичные впечатления - впечатления мелкого чиновника, зависящего от начальства, ещё не признанного художника, столкнувшегося с соблазнами большого города, с нравами столичной "самодовольной черни". Он изобразил в них именно столицу государства российского, Петербург, как средоточие высшей власти и высшего общества, как воплощение характерных черт господствующего в стране политического режима. Петербургская чиновно-аристократическая жизнь 30-х годов действительно заключала в себе такие черты, которые выражали самую суть, самый дух николаевской реакционно-бюрократической системы. Критик А. Григорьев так охарактеризовал много лет спустя этот "бывалый Петербург 30 - 40-х годов", которого, по его мнению, уже "нет боле": "Форма без содержания, движение без цели, внешность интересов и, стало быть, пустота их, узкие цели деятельности, поглощающиеся в бесплодном формализме, - и всё это прикрытое наружным лоском порядка, чинности, даже образования, - всё это гордящееся чем-то, к чему-то неугомонно стремящееся, толкающее на пути другое, толкающее без сердца и без жалости... Страшная, мрачная картина..." По мнению Григорьева, "определённо и ярко осознать эту односторонность жизни, которую представлял собой Петербург 30 - 40-х годов, дано было только Гоголю"*. * (А. Григорьев, Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма ("Н. В. Гоголь. Материалы и исследования", т. 1, М., 1936, стр. 240 - 251. (Курсив наш.- Г. П.)) И действительно, Гоголь обнаружил в жизни столичной чиновно-аристократической "черни" нечто подобное тому, что и в жизни миргородских "существователей": самодовольство, прикрывающее пустоту. Но здесь это противоречие было действительно страшно. Здесь самодовольство людей, занимающих важные места или стремящихся к ним, было выражением их политической сущности. Оно было связано с жаждой карьеры и успеха, с продвижением в чинах или в выгодных связях. И оно было не просто свойством отдельных лиц, но проявлением высокой самооценки всего официального столичного общества, связанного с правящими кругами, представляющего собой реакционный политический режим всей страны. Выражением этого политического самодовольства и был тот внешний блеск, тот наружный лоск, которым отличалась жизнь столичного чиновно-дворянского общества, блеск, прикрывающий собой уже не только ограниченность и тупость паразитического существования, но косность всего бюрократического режима. И всё это было опять по-своему смешно. Но смех, вызванный в душе писателя сознанием таких противоречий, был уже не спокойным простодушным смехом, переходящим в сожаление, не юмором. Это был смех, полный негодования, возмущения, гражданской оскорблённости, смех сатирический. В петербургских повестях, как одновременно и в своей неоконченной петербургской комедии "Владимир 3-й степени", Гоголь впервые, повинуясь самой сущности наблюдаемой и изображаемой жизни, стал сатириком. Самым полным выражением этой тенденции была первая повесть - "Невский проспект", который, по мнению Пушкина, был и вообще "самым полным"* из произведений Гоголя до 1834 г. включительно. Здесь главная тема - само светское общество, появляющееся за полдень и под вечер на "улице-красавице нашей столицы"; Это общество охвачено страстным желанием внешнего блеска и лоска, желанием придать себе возможно больше веса и значения. * (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, М., 1949, т. 12, стр. 27.) Гоголь язвительно изображает крупных светских чиновников, людей утончённых и светских на вид, ограниченных и суетных по существу, стремящихся произвести впечатление не содержанием своей жизни, не своими умственными и нравственными достоинствами, но внешней формой жизни - изяществом и блеском своей наружности, своих манер. "Всё, что вы ни встретите на Невском проспекте, - рассказывает Гоголь, - всё исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледноголубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух... Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни - предмет долгих бдений во время дня и ночи..."* * (Курсив наш. - Г. П.) В такого рода описаниях Гоголь уже в полной мере проявил свою склонность и своё умение угадать характер человека в чертах его наружности, в бытовых вещах, которыми он пользуется. В изображении петербургского общества это оказалось особенно действенным приёмом. Если нос Ивана Никифоровича, похожий на сливу, был лишь печальным результатом его паразитического существования, если "славная бекеша" Ивана Ивановича лишь возбуждала зависть соседей, то лощёные усы и бакенбарды изящных светских чиновников с Невского проспекта были, действительно, самым выразительным проявлением самой сущности жизни их "посессоров" - "наружного лоска", прикрывающего "внешности интересов и пустоту их". По мысли Гоголя, блестящая жизнь столичного общества - обманчива, а в этом смысле обманчив и сам Невский проспект с его роскошными витринами, фонарями, каретами. В лирической концовке повести эта основная её мысль выражена с сатирическим пафосом, переходящим в трагизм. "О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нём и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат, - ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящейся церковью, судят об архитектуре её, - совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой". Или ещё: "Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущённою массой наляжет на него, ...когда весь город превратится в гром и блеск, ...и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде". "Гром и блеск", а в то же время - "ложь и обман"! Гоголь не делает в своей повести никаких политических намёков. Он, быть может, даже и не подозревает, к каким потрясающим выводам может привести читателя, способного политически мыслить, такое изображение. Но он сам захвачен страшной противоречивостью окружающей его петербургской жизни и потрясён ею. В его душе - саркастический смех, и в то же время..: мечты о высоком, прекрасном искусстве, которое одно может "прогнать, хоть на мгновенье, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть... миром". Исходя из этой первоначальной обобщающей картины, автор рисует образы отдельных представителей общества, собирающегося на Невском проспекте. Не зная достаточно полно внутренней жизни высших дворянских кругов и сознавая к тому же, что их сатирическое изображение было бы небезопасно, он делает своими героями высшее и среднее петербургское чиновничество, иногда - военное. Это, конечно, не заправилы Невского проспекта, но это люди, к ним тяготеющие, близкие им по своему характеру, перенимающие их манеры, усваивающие общий дух их жизни. Таков прежде всего поручик Пирогов. В сюжете Гоголя он сразу выказывает всё своё ничтожное самодовольство. Под обманчивым светом фонарей Невского проспекта он принимает хорошенькую мещаночку за проститутку и преследует её, уверенный в победе. "Знаем мы вас всех", думал про себя с самодовольной и самонадеянной улыбкой Пирогов, уверенный, что нет красоты, способной ему противиться", - рассказывает Гоголь. Даже увидев, что эта женщина - жена ремесленника, он продолжает волочиться за ней, не считаясь ни с чем - ни с её равнодушием, ни с её семейной жизнью. Дальнейшие события показывают, что при большом самомнении, вытекающем из бытовых и служебных связей, у Пирогова нет ни самолюбия, ни человеческого достоинства. Глубоко оскорблённый немца ми-ремесленниками (как явствует из первой редакции повести, не пропущенной цензурой, они его высекли!), он негодует и, воспринимая жизнь в бюрократических понятиях, находит единственный выход своему негодованию в жалобе своему высшему начальству. Однако стоило ему зайти в кондитерскую и съесть два пирожка (не отсюда ли и фамилия героя?), а затем потанцевать на вечеринке, и он уже забыл об оскорблении и снова готов продолжать свои похождения на Невском проспекте. Всё ничтожество его натуры, себялюбивой и лишённой высокого самолюбия, раскрыто здесь с предельной ясностью. Сознавая характерность этого образа, Белинский писал: "О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шейлок, многозначительнее, чем Фауст!"* * (В. Г. Белинский, Собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 225.) Дальнейшее развитие эта тема "Невского проспекта" получает в повести "Нос". Здесь она доведена до предельной творческой сгущённости, до гротеска*. Главный герой этой повести, майор Ковалёв, это тот же тип самодовольного и пустого карьериста, более всего на свете дорожащего своей внешней репутацией, своими выгодными связями и знакомствами. Подобно тем легкомысленным светским фланёрам с Невского проспекта, которые выше всего ставили в человеке его внешность и поэтому прежде всего заботились о собственных усах и бакенбардах, Ковалёв очень заботится о своём носе и постоянно смотрит, не вскочил ли на нём прыщик. Для него нос - это не только орган дыхания и обоняния, но ещё, так сказать, орган общественного самоутверждения, средство выражения его необоснованных общественных претензий. Подобно поручику Пирогову, майор Ковалёв очень любит "задирать нос". * (Термин "гротеск" возник в истории живописи. Там этим словом называют изображение фигуры человека и других существ, в котором, в целях художественной выразительности, нарушены естественные анатомические соответствия и пропорции и части тела показаны в невероятных, причудливых сочетаниях. Подобный же принцип изображения возможен и в литературе.)  Первая страница повести 'Нос', с редакционным примечанием А. С. Пушкина ('Современник', 1836, III) И вот разыгрывается совершенно невероятное происшествие: эта выдающаяся часть благородной наружности господина майора вдруг исчезла со своего места, - то ли это была оплошность брадобрея, то ли сам нос сбежал от своего владельца и стал появляться на Невском проспекте. И для того мирка, к которому принадлежат Ковалёв и Пирогов, особенно если его рассмотреть с сатирической точки зрения, в этом нет ничего удивительного. Если на Невском можно встретить бакенбарды или усы, то почему бы не встретить и нос, да ещё в "ранге статского советника", да ещё "по учёной части". Возможность такого происшествия Гоголь объясняет той исключительной доверчивостью, той склонностью к слухам и сплетням, как бы они ни были нелепы, которая была характерной чертой столичных чиновно-светских обывателей. "Тогда умы всех, - рассказывает автор, - именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была ещё свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить будто нос коллежского асессора Ковалёва ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту". (Вспомним, что именно "от 2 до 3 часов пополудни" на Невском и происходила суетная "выставка всех лучших произведений"*. Нос Ковалёва оказывался в своей компании!) * (См. повесть "Невский проспект".) Однако сатирический смысл повести заключается не столько в бегстве и приключениях носа, сколько в переживаниях Ковалёва по этому поводу. Он обескуражен, он в отчаянии. "Боже мой! боже мой! - думает он. - За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги - всё бы это лучше; будь я без ушей - скверно, однако же всё сноснее, но без носа человек - чорт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин; просто возьми да и вышвырни в окошко!" Делая заявление в газетную экспедицию о пропаже носа, Ковалёв ещё лучше выдаёт причины своего волнения: "Вы посудите, в самом деле, - говорит он, - как же мне быть без такой заметной части тела?.. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтарёвой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь..." Ковалёв не страдает физически, он потерял нос только как украшение своей наружности. Всё это только шутка, "комедия с переодеваниями". И Гоголь выказывает себя при этом неистощимым мастером комизма, создавая в своём сюжете всякие гиперболические и гротескные подробности (нос ходит в мундире, в шляпе с плюмажем, ездит в карете, встречается и разговаривает с Ковалёвым и т. п.). Наконец, по всем правилам комедийного искусства создаётся и развязка этого фантастического сюжета: нос Ковалёва скоро вернулся на своё место, так же легко, как он оттуда пропал. Всё происшествие оказалось нелепостью, сплетней, обывательским наваждением. Во всё это могли поверить только Ковалёв и та разряженная толпа с Невского проспекта, которая для него была образцом. Вся бессмысленность существования этой толпы, существования очень самодовольного и по-своему тоже паразитического, нашла в этой повести особенно отрицательное, сатирическое отображение. В образах Пирогова и Ковалёва Гоголь заклеймил самодовольный карьеризм петербургской чиновной черни в бытовом плане. В "Записках сумасшедшего" он показывает его служебную, бюрократическую сущность. Всё поведение директора департамента и его семьи по отношению к чиновнику Поприщину полно той же надутой важности, того же "задирания носа", каким страдал майор Ковалёв. Они не считают Поприщина за человека, третируют его как предмет канцелярского обихода. А в то же время их важность - надутая и пустая, не имеющая никаких оснований, кроме внешнего положения и внешнего блеска. Из переписки собачек, перехваченной Поприщиным, видно, что "папа Софи" мучается честолюбием, мечтает об ордене, что он в нём видит основную цель и смысл своей служебной деятельности, своего существования. По существу же, как догадался, наконец, Поприщин, он "пробка, а не директор, обыкновенная пробка, которой закупоривают бутылки". Все эти герои воплощают в себе обманчивость и лживость Невского проспекта, историческую ложность жизни правящих кругов России 30-х годов, а вместе с тем и всего реакционно-бюрократического николаевского режима, из последних сил защищающего их паразитическое существование. Однако Гоголь заметил в Петербурге не только таких людей. Он нашёл в нём и тех, кто являлся жертвами этого режима, кого запугивала, развращала, обезличивала чиновная "чернь", в своём бытовом и служебном самомнении. Исходя из своих романтико-эстетических представлений, согласно которым "натуралистической" пошлости обыдённой жизни противостоит высокое, романтическое искусство и его вдохновенные творцы, Гоголь нашёл эти жертвы прежде всего среди деятелей искусства, среди художников. Ему казалось, что именно такие люди, по самому смыслу своего дела, возвышенного и нравственного, должны были резко отличаться от суетной петербургской толпы, высоко встать над её ничтожными интересами карьеры и наживы. И вот творческое раскрытие этой антитезы "гения" и "толпы" привело Гоголя в противоречие с его романтико-эстетическими взглядами. Пошлые, карьеристские, меркантильные интересы "толпы" оказались гораздо реальнее и сильнее романтической мечтательности художников. Такова судьба художника Пискарёва, противопоставленного в "Невском проспекте" одному из представителей чиновной "толпы" - Пирогову. Подобно Пирогову, он был обманут лживым блеском фонарей на "красавице-улице нашей столицы". Но в противоположность своему случайному спутнику, принявшему красотку-мещаночку за проститутку, он принял проститутку за "перуджинову Бианку" - за воплощение идеальной, неземной красоты, а тем самым и добродетели. Каждый из них увидел то, что искал. И если самообман Пирогова разрешился комическим столкновением с пьяными немцами, то самообман Пискарёва имел трагическую развязку. Гоголь заставляет своего героя-романтика углубиться в трущобы меркантильного Петербурга, побывать в притоне разврата и с ужасом осознать, что в современном ему обществе продаётся не только талант, но и красота, честь, совесть человека. Тем самым писатель ещё глубже вскрывает то, что в действительности таится под внешним блеском чиновно-светской жизни. Вместе с тем он вводит в русскую литературу новую тематику, кладя начало художественному изображению новой стороны общественной жизни - большого города буржуазной эпохи с характерными для него резкими контрастами богатства и нищеты и вытекающими отсюда бытовыми противоречиями. В "Невском проспекте" Гоголь выступает как один из первых писателей-урбанистов в русской литературе. В частности и тема проституции, которая потом будет неоднократно затрагиваться русскими писателями-демократами, с Некрасовым и Чернышевским во главе, и которая будет осознаваться ими в свете гуманистических тенденций их мировоззрения, у Гоголя получает иное значение. Для него притоны разврата - это одна из отрицательных сторон жизни большого города, жизни низменной, пошлой и безнравственной, это язва городской цивилизации. И если в его повести влюблённый Пискарёв и приходит к проститутке, предлагая ей свою любовь и честную трудовую жизнь, то не для того, чтобы "из мрака заблужденья могучим словом сожаленья" извлечь "падшую душу", а лишь для того, чтобы выслушать презрительный и наглый отказ и чтобы затем погибнуть, не вынесши страшного разлада возвышенной мечты и грязной действительности. Гоголь осознаёт этот разлад в свете своих собственных романтико-эстетических представлений, как автор статей "Женщина" и "Скульптура, живопись, музыка". Недаром его герой считает женщину "красавицей мира", "венцом творения", воплощением идеала красоты и добродетели. Недаром романтический герой Гоголя, подобно своему автору, не знает, как разрешить этот контраст своего совершенно абстрактного эстетического идеала и реальной жизни. "Боже, что за жизнь наша! - думает Пискарёв, - вечный раздор мечты с существенностью!" Или: "О, как отвратительна действительность! Что она против мечты?" А в то же время, изображая мечтательные настроения героя, Гоголь обнаруживает и всю социальную ограниченность подобных эстетических идеалов и их реальные истоки. Его идеальная красавица в действительной жизни была бы (всего только!) "прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания". Естественно, что при столкновении абстрактной мечты и действительности победила действительность. Но романтик-писатель и его герой не пожелали признать этой победы: Пискарёв не захотел жить реальной жизнью и предпочёл покончить с собой. Победителями в жизни остаются самодовольные и пошлые Пироговы. Та же резкая романтическая антитеза дана Гоголем и в образе художника Чарткова в повести "Портрет". Только ареной столкновения реального и идеального здесь является не душа человека, а само искусство. Отравленный соблазнами золота и соблазнами славы, художник сам осквернил своё высокое искусство, сам продал его за деньги светской "черни" с Невского проспекта, употребив свой талант на ложное подкрашивание её самодовольной и пустой жизни. Образами светских клиентов Чарткова эта повесть тесно примыкает к "Невскому проспекту". Она разоблачает пустоту и самодовольство жизни реакционного столичного чиновно-светского общества николаевской эпохи с ещё большей подробностью и обстоятельностью. "Дамы требовали, - рассказывает Гоголь, - чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться". Мужчины тоже были ничем не лучше дам. "Один требовал себя изобразить в сильном, энергичном повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами: гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах был виден Марс, гражданский чиновник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице". Представим себе портрет высеченного немцами поручика Пирогова с "Марсом в лице", или бредящего орденом директора департамента с вымученными в его физиономии "благородством и прямотой"! Но Чартков охотно выполнял все их требования и этим сознательным прикрашиванием жизни губил свой талант. Это была совершенно верная, реалистически оправданная мысль гоголевской повести. В условиях растущих меркантильных отношений, при всё большем господстве денег не может быть свободного искусства. Правящие круги столицы, по сути дела, подкупили художника, и, заставив его кривить душой, требовали от него только того, что было выгодно каждому из них. Как это легко делалось, как при этом всецело сохранялось аристократическое изящество и применялся с виду наивный и очаровательный дамский лепет, - всё это прекрасно показано Гоголем в сценах создания художником его первого заказного портрета. При этом реальные Чартковы того времени, продавая свой талант людям, материально и политически господствовавшим, сами, конечно, не погибали. Разменивая свой талант на деньги, они постепенно приспосабливались к обстоятельствам и даже процветали. Так сначала процветает и Чартков, ведя легкомысленную, полную соблазнов жизнь среди столичной аристократии. Однако Гоголь-романтик, выразивший в этой повести свои эстетические убеждения*, не захотел дать своему сюжету реалистическую развязку. Он решил покарать порок и обрёк своего героя на страшные нравственные мучения и страшную смерть, как бы мстя ему за измену вдохновенному искусству. Но, отходя от реализма, он сам потерпел при этом творческое поражение. Повествование омучениях и смерти героя получилось у него отвлечённым и натянутым. Описание же идеального, возвышенного искусства, противопоставленного всему реальному и низменному и воплощённого в картине русского художника, жившего в Италии, вышло у него несколько абстрактным. * (См. стр. 66-67 настоящей работы.) "Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним произведение художника, - пишет Гоголь. - Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумлённые столькими устремлёнными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы" и т. д. Читая эти строки, мы верим только одному: искренности автора - и удивляемся, как такой великий мастер характерных, реалистических красок, каким был Гоголь, мог довольствоваться этим беспредметным нагромождением эпитетов. Таким образом, в двух своих повестях из петербургской жизни Гоголь сделал жертвами её противоречий разночинцев-художников. Подобно некоторым из своих литературных современников, например Н. Полевому с его повестью "Живописец" или В. Одоевскому с его повестями из сборника "Русские ночи", посвящёнными вопросам искусства, он отдал этим дань своим увлечениям идеями отвлечённого, философского романтизма. А затем в повести "Записки сумасшедшего" Гоголь делает в осознании противоречий петербургской жизни большой шаг вперёд - начинает изображать её глубже и значительней. Он, видимо, понял, что настоящей страдающей стороной в этих противоречиях являются не такие редкие и исключительные по своей профессии люди, как художники, но многочисленный трудящийся люд столицы в его повседневной, бытовой жизни. Однако в демократических низах столицы, среди её многочисленных скромных тружеников он заметил только одну социальную прослойку - мелких чиновников. И это не было случайностью. Эта тема в значительной мере диктовалась тогда самой жизнью. Вся страна была тогда во власти бюрократических отношений. И в столице николаевской империи, Петербурге, чиновник был наиболее заметной и часто встречающейся фигурой. Для Гоголя же чиновники были тем более интересны и заметны, что он вообще придавал государственной службе особенно большое значение. По его мнению, самым простым и прямым осуществлением идеала служения родине была государственная служба. Вследствие этого он отводил всем состоящим на этой службе особенно важное место в жизни русского общества. Он думал, что даже самый мелкий чиновник, если его не принижают на службе бумажным формализмом и бесчеловечным отношением, может принести посильную пользу обществу. Но на деле в николаевских бюрократических канцеляриях Гоголь видел другое: там маленьких, беззащитных тружеников притесняли, обезличивали, подавляли массой бессмысленной работы, смотрели на них, как на мёртвый служебный механизм. Там вся служба состояла в механическом, формальном исполнении. Сам Гоголь, при поисках себе канцелярского местечка по приезде в Петербург, столкнулся с этим мертвящим однообразием бюрократической службы. "... в день иметь свободного времени не более как два часа, - писал он домой, - а прочее всё время не отходить от стола и переписывать...", "...но признаюсь, ежели... мне нужно будет употребить столько времени на глупые занятия, то я - слуга покорный"*. * ("Письма Н. В. Гоголя", под ред. В. И. Шенрока, т. I, стр. 122.) Писатель и изобразил в лице мелкого чиновника Поприщина, приходившего в кабинет директора чинить ему карандаши, такое забитое, обезличенное службой существо, И он разглядел вместе с тем в характере мелкого чиновника и нечто другое: не только эту забитость, но и естественное желание сопротивляться ей, отстаивать свою человеческую личность, своё достоинство. При этом он верно и тонко осознал, что такое сопротивление для Поприщиных невозможно на деле: слишком уж бессильна они перед своим начальством, слишком задавлены всем бездушным механизмом канцелярии. Автор понял, что для таких людей протест возможен только в мыслях и на словах, и при этом в мыслях, затаённых в их оскорблённой душе, на словах, произнесённых или написанных тайком и про себя. Чем забитее и безгласнее Поприщины с виду, тем смятеннее их душа, тем они сильнее протестуют внутренне и могут дойти в этих тайных протестующих речах до крайности, до нарушения всех границ реального, до мании величия. Таким Гоголь и показал своего героя. При этом он вновь применил здесь гиперболу, он довёл до фантастики, до гротеска обстоятельства жизни своего героя, на этот раз - обстоятельства его внутренней жизни, создав при этом множество очень выразительных сюжетных подробностей (Поприщин читает письма собачек, воображает себя испанским королём и т. д.). Мания величия, которой страдает гоголевский герой, является предельным творческим выражением тех реальных психологических тенденций моральной защиты своей личности, которые порождаются в душе маленького человека подавляющим его гнётом социальной жизни. Тема безумия стала у Гоголя средством поэтического выражения, приёмом преувеличенного изображения реальных, будничных противоречий, существующих в недрах правительственных канцелярий бюрократического Петербурга. И эта тема не только не нарушила здесь реалистическую верность в передаче типических обстоятельств, но, наоборот, усилила и углубила её. Чем безумнее Поприщин, чем сильнее страдает он в своём безумии, тем яснее осознаётся он как несчастная, безответная жертва бездушного служебного механизма, а в конце концов - всего политического режима самодержавной реакции, тем реалистичнее становится вся повесть. И в безумном бреде Поприщина нам слышатся ноты социальной забитости: "Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, как мучат они его! Прижми к груди своей бедного сиротинку!.." Сам не сознавая этого во всей глубине, Гоголь выступил в "Записках сумасшедшего", как потом и в повести "Шинель", на защиту всего демократического мира мелких тружеников столицы, страдающих под гнётом самодержавно-крепостнического строя. Таким образом, ранние петербургские повести в своём идейном содержании основаны на резком контрасте между самодовольной чиновно-светской "чернью", занимающей господствующее положение в жизни, и их несчастными, страдающими жертвами - мелкими тружениками департаментских канцелярий и художественных мастерских. Первых из них Гоголь осознаёт в их легкомыслии и самодовольстве, вытекающем из их социального положения, и изображает их сатирически. Вторых он показывает в их забитости, одиночестве, социальной слабости и относится к ним с глубоким сочувствием. И в изображении тех и других Гоголь обнаруживает различные творческие тенденции, различные принципы раскрытия типических характеров. Пирогов, Ковалёв и им подобные - внутренне инертны, они неподвижны и неизменны в своём самодовольстве и легкомыслии. При всей своей внешней живости, суетливости, напористости они не обнаруживают на протяжении сюжета повести никакого развития своих характеров. Наоборот, Пискарёв, Попришин, Чартков в их одиночестве, забитости, нравственных страданиях внутренне подвижны и изменчивы. Стеснённые обстоятельствами своей жизни, удручённые несоответствием своих стремлений и возможностей их осуществления, они нравственно развиваются на протяжении сюжета повести, на основе её интриги. Но и между ними есть различия. Пискарёв и Поприщин так резко противостоят всему миру легкомыслия и карьеризма, их окружающему, так слабы и бессильны в борьбе с ним, что они оба нравственно деградируют и гибнут в своей внутренней неравной борьбе с жизнью. Эта тенденция порождена самой действительностью и верно отражена писателем. Чартков же быстро возвышается и быстро гибнет в угоду ложному эстетическому замыслу писателя. Развитие его характера, столь убедительное само по себе, получает тенденциозное истолкование и разрешение. |

|

|