|

|

|

Произведения Ссылки |

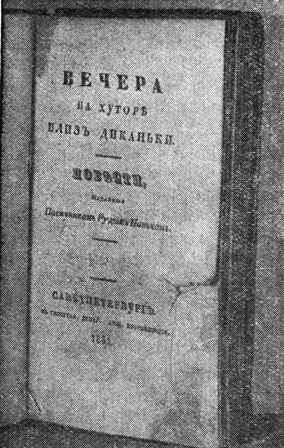

2. Романтическая народностьНесмотря на все свои неудачи в Петербурге, Гоголь не оставляет мысли о своём высоком призвании. Весной 1827 г. он внезапно отправляется в Германию, но скоро возвращается назад в столицу. Эта странная поездка, до сих пор являющаяся камнем преткновения для биографов, психологически несколько напоминает столь же внезапное бегство Ганса из родной страны в поисках "славы" и "волнений". Сообщив матери о своём неудачном путешествии, он пишет, что сам бог указал ему путь "в землю чужую", "откуда бы был (он. - Г. П.) в состоянии рассеевать благо и работать на пользу мира"* (подобным же образом он будет осознавать и своё пребывание в Италии в конце 30-х годов, во время работы над "Мёртвыми душами"). * ("Письма Н. В. Гоголя", под ред. В. И. Шенрока, т. I, стр. 124.) Осознавая своё творческое дарование, Гоголь внимательно присматривался к литературной жизни столицы, к журналам и изданиям, к литературным деятелям. Он постепенно знакомится там с рядом писателей - с Сомовым, Плетнёвым, Жуковским и, наконец, в мае 1831 г., даже с Пушкиным. Гоголь питает к ним высокое уважение, иногда почти благоговение, смешанное с юношеской застенчивостью и трепетом. Выходец из украинской дворянской среды, он высоко ценит в их лице русскую литературу. Он сам готов стать русским писателем и найти в себе творческий отклик на новейшие художественные интересы русских передовых литературных кругов. А в этих кругах процветали тогда интересы к романтически понятой народности, в частности к сказочным народным сюжетам. Там скоро должно было начаться творческое соревнование между Пушкиным и Жуковским в создании стихотворных сказок. Там, в этой связи, "так занимает всех всё малороссийское..."*, по наблюдениям самого Гоголя. * (Tам же, стр. 121.) И, осознав всё это, Гоголь сам принимается за создание романтических повестей из украинской народной жизни. Уже в начале 1830 г. он печатает первую из них, "Басаврюк" (она же - "Вечер накануне Ивана Купала"), - в журнале Свиньина "Отечественные записки" накануне его закрытия. Он сожалеет, теперь, что так плохо познакомился на родине с украинской крестьянской жизнью и просит родных пополнить его знания путём переписки. "Множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч. и проч. Всё это будет для меня чрезвычайно занимательно", - пишет он домой. "У нас есть поверья в некоторых наших хуторах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в которых участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, удружите мне которую-нибудь из них"*. * ("Письма Н. В. Гоголя", под ред. В. И. Шенрока, т. I, стр. 120, 123.) Интересно, что Гоголь заинтересован теперь именно народным устным творчеством. Это передовая русская литература, литература прогрессивного романтизма пробудила в нём такие интересы, заставила его забыть всё то, о чём он только что писал в "Гансе Кюхельгартене", и от древностей Греции и Египта обратиться к романтической старине в жизни своего, украинского народа. Родные откликнулись на его просьбы, и на основе народных сюжетов, претворяя их в своём творческом воображении, он написал ещё шесть повестей, из которых и сложились две книги "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Первая из них появилась осенью 1831 г., вторая весной 1832 г. Обе имели шумный успех, сделав имя Гоголя известным в литературных кругах. Это первое творческое достижение гениального писателя могло осуществиться только потому, что, романтические интересы, усвоенные им с помощью передовой русской литературы, были очень близки к его собственным, тоже по-своему романтическим настроениям*. * (Разумеем под романтикой не литературное направление и не творческий метод, а один из видов эмоционального отношения к жизни. Романтика - это возвышенные настроения и стремления осознавшей себя личности, вытекающие из её общественных идеалов и облекающие собой всё то, что так или иначе к этим идеалам относится.) С первых же дней своей столичной жизни Гоголь убедился, что здесь "жалкая существенность" царит ещё в гораздо большей мере, чем в Нежине. Он очень болезненно ощутил холодный, мертвящий, казарменно-канцелярский дух Петербурга. "Тишина в нём необыкновенная, - писал он матери, развивая критические мотивы своей поэмы, - никакой дух не блестит в народе, всё служащие да должностные, всё толкуют о своих департаментах да коллегиях, всё подавлено, всё погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их". Очень тяготили и оскорбляли Гоголя также собственные служебные неудачи и мытарства, в которых он сталкивался с чёрствостью, карьеризмом, меркантильными расчётами. И вот теперь в новом, возвышенном и значительном свете представились ему уже не древние Афины, а его родная страна, её народная и усадебная жизнь, её прекрасная природа, её национальная старина и сравнительно недавнее героическое прошлое её народа. Весёлая, певучая, просторная Украина стала теперь для него романтической противоположностью буднично-чопорному, бюрократически-скованному, сухому и скучному Петербургу, воплощению николаевского реакционного режима. В народной украинской жизни, как недавно в античной Греции, Гоголя привлекала теперь её сила и непосредственность, её ширь и раздолье. Это была, в его глазах, жизнь не инертная, но полная движения, не скованная, но свободная. В отличие от молодого Пушкина и поэтов-декабристов, которые тоже стремились к свободе, Гоголь понимал свободу не как политическую независимость, противоположную политическому тиранству, но как полноту и размах жизни, противопоставленные её ограниченности и инертности. Это был ещё более отвлечённый, чем у декабристов, но всё же общественный идеал, принципиально отличавшийся от религиозно-моралистического идеала романтика Жуковского. "Эх, старина, старина! - восклицает за автора один из рассказчиков "Вечеров". - Что за радость, что за раздумье падёт на сердце, когда слышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете". "Но не дивные речи про давнюю старину, - говорит он в другом месте, - про наезды запорожцев, про ляхов... не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное, чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ершились на голове". Такие вот "старинные, чудные дела" и сделал Гоголь сюжетами своих повестей. И в предисловии к "Вечерам", от имени рассказчика Рудого Панька, он противопоставил простую сельскую украинскую жизнь, с её весёлыми "вечерницами" и страшными рассказами, "берущими за живое", столичному "большому свету" с его чопорными балами, куда едут только для того, "чтобы повертеть ногами и позевать в руку". Фантастическими сюжетами своих "Вечеров" Гоголь, однако, в какой-то мере перекликался с романтическими балладами Жуковского, с такими, как "Людмила", "Светлана", "Старушка", "Громовой" и т. д. Он также по большей части строил свои сюжеты на мотивах общения людей с потусторонними силами, с таинственным и чудесным, будто бы существующим за пределами человеческой жизни. Но это было лишь частичное внешнее сходство. У Жуковского средневековая фантастика выражала собственные религиозно-мистические настроения поэта и являлась основным содержанием произведения. Вследствие такой творческой субъективности она не заключает в себе исторического подхода к изображаемой жизни. Жуковский заставляет общаться с призраками людей различных стран и эпох не только простую крестьянскую девушку Людмилу, но и жену Смальмгольмского барона, и даже гомеровского Ахилла под стенами Трои. Гоголь в своих фантастических сюжетах из народной жизни интересуется совсем другим. По контрасту с "презренными существователями" своей современности, инертными в своём самодовольстве, скованными в своём бюрократизме, он показывает старинную украинскую народную жизнь в её подвижности и вольности. И если судьба его героев - украинской крестьянской и казацкой молодёжи - в их личных, главным образом, любовных отношениях бывает при этом как-то таинственно связана с чудесными силами, живущими где-то в природе, - с чертями, ведьмами, колдунами, или мешающими или помогающими их счастью, то и эти связи с демоническими силами только делают их жизнь многозначительнее, содержательнее, ярче. В изображение демонических сил Гоголь не вкладывает поэтому ничего мистического. Он любуется в своих повестях мифологическими преданиями своего народа отзвуками его далёкого исторического "детства" в его "исторической неповторимости"*. * (Употребляем здесь понятия и выражения, с помощью которых К. Маркс объяснял в своём "Введении" и "Критике политической экономии" художественное значение гомеровских поэм в их народно-фантастической основе.) И действительно, сюжеты гоголевских "Вечеров" обнаруживают каждый раз в своей фантастике некоторое историческое своеобразие. Оно делается особенно ясным, если рассматривать эти сюжеты в хронологическом порядке, переходя от одной эпохи к другой, к которым они каждый раз легко относимы. Ведь в разные исторические эпохи народ верил в демонические силы по-разному и по- разному их себе представлял. В рассказах "Вечер накануне Ивана Купала" и "Страшная месть" действие отнесено писателем к далёким средневековым временам, бывшим даже и для деда рассказчика "лет куда более чем за сто". Тогда, естественно, народ ещё всецело находился под властью своих фантастических верований, своего двоеверия, являвшегося смешением христианских и языческих представлений. Он осознавал жизнь как борьбу божеских и дьявольских сил и во всём мире, и в душе человека, сил, могущих погубить или спасти человеческую душу, как это и изображалось почти всегда в старинных повестях древней русской литературы. Тогда Петрусь Безродный и Пидорка или Данила и Катерина могли верить в страшного Басаврюка, могущего вместе с ведьмой зарезать ребёнка в "купальную ночь", или в колдуна, могущего околдовать собственную дочь и погубить её мужа. В ряде других повестей, сюжеты которых относятся к новым временам, к XVIII в., когда власть людей над природой начала быстро крепнуть, изменились и представления народа о демонических силах. Эти силы теперь заметно измельчали. Теперь черти и ведьмы - уже нестрашные, грозные духи, теперь они похожи скорее на домашнюю нечисть, с которой нетрудно справиться. И вера в них всё падает в народе. Старому запорожцу из "Пропавшей грамоты", везущему письмо от гетмана к царице Елизавете, ещё страшновато встретиться в дороге с чертями и ведьмами, но он уже умеет откреститься и отчураться от них. А в глазах кузнеца Вакулы из "Ночи перед Рождеством", приехавшего в столицу за черевичками верхом на чорте и попавшего туда в год написания "Бригадира" Фонвизина (1768 г.; проходит, значит, лет 20), чорт и ведьма уже не страшны, их можно прибить поленом и заставить подчиниться своей воле. Для Левка и Ганны из "Майской ночи", живущих через несколько лет после того, как "великая царица ездила в Крым" и отец Левка сидел на облучке её возка (проходит ещё лет 30), ведьма живёт лишь в сказке о сотнике и его дочери. И только записка, оказавшаяся каким-то чудом в руке заснувшего парубка и предписывающая женить его на девушке, свидетельствует о том, что всё-таки есть ещё чудесное на свете. Наконец, Грицко и его приятели из "Сорбчинской ярмарки", живущие уже в XIX в., во времена детства Гоголя (проходит ещё 15 - 20 лет), не знают уже вообще ничего чудесного, кроме собственной своей храбрости и смекалки. Теперь чудесное осталось лишь в легенде о "красной свитке", которой можно напугать глупых стариков, чтобы получить от них согласие на свадьбу дочери.  Титульный лист первого издания 'Вечеров на хуторе блиа Диканыги' Так отразилось в романтических сюжетах Гоголя развитие народного самосознания, процесс освобождения народа от пережитков двоеверия. В действительности этот процесс был, конечно, гораздо более сложным и длительным. Но своеобразие его отражения в "Вечерах" хорошо показывает, насколько для Гоголя, в отличие от Жуковского, важны и дороги были сами люди, сам народ, а не его мистическое суеверие как таковое. Такую же историческую перспективу получает у Гоголя и изображение самой народной жизни. Раскрепощение народа из-под власти суеверий приводит, по Гоголю, к росту его самосознания. Чем меньше боятся люди ведьм и чертей, тем больше верят они в собственные силы, тем больше удали и размаха, радости и счастья в их жизни. Пётр и Данило слишком скоро попадают под власть дьявольских наваждений и потому полны тяжёлых, мрачных предчувствий. Вакуле, Левку и особенно Грицку чуждо сознание обречённости: они бодры и полны сил; временно грустят они от случайных неудач и легко (по воле автора - слишком легко!) одерживают победу над препятствиями по пути к счастью. Одновременно растёт и сплочённость сельской молодёжи. В далёкую старину Пётр был одинок в борьбе с чортом, и Даниле в его борьбе против колдуна не могли помочь боевые товарищи. В новое время парубки украинского села окружены весёлой толпой друзей, когда они все вместе, им "сам чорт не брат". И эта сплочённость сельской молодёжи создается теперь не борьбой с внешними врагами, но столкновением с местной властью. В "Майской ночи" писатель отчасти приоткрывает это. Здесь парубки, собравшиеся гулять весенней ночью, вспоминают относительно недавние времена казачества. "Что он в самом деле задумал? - говорит здесь про голову один из гуляющих парубков. - Он управляет у нас, как будто гетман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, ещё и подъезжает к девчатам нашим". И дальше: "Что же мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки! - Покажем! - закричали парубки". Этот эпизод особенно ясно обнаруживает тенденцию Гоголя подчеркнуть в своих романтических сюжетах преимущественно светлые стороны жизни украинского народа, не затрагивая глубже его социальные отношения. Время действия этой повести, как указывалось, относится к концу 1790-х, а может быть, и к началу 1800-х годов. Между тем уже с 1783 г., указом Екатерины II, украинское крестьянство и бывшее низовое казачество, издавна работающее на помещиков, лишено было права перехода от одного владельца к другому и тем самым окончательно закрепощено. Значит, в реальной жизни того времени, которое изображено в "Майской ночи", гуляющие парубки с самого детства были крепостными и могли называть себя вольными казаками только из гордости и протеста против головы. И они могли доказать ему, что они вольные казаки, только тем, что спели под его окном насмешливую песенку да устроили весёлую проделку с его свояченицей. Но Гоголю и этого довольно. В разгуле и песнях сельской молодёжи он и видит широту и размах её жизни, "Гуляй, казацкая голова! - говорит у него дюжий повеса, ударив ногой в ногу и хлопнув руками. - Что за роскошь! Что за воля! Как начнёшь беситься, чудится будто поминаешь давние года! Любо, вольно на сердце, а душа как будто в раю! Гей, хлопцы! Гей, гуляй..." И толпа шумно понеслась по улицам"*. * (Курсив наш. - Г. П.) Гоголь романтически утверждает широту и силу народной жизни только в личных, бытовых переживаниях своих героев. Особенное значение у него получают при этом любовные отношения и переживания парубков и девушек, которые всегда отличаются глубиной, нежностью и силой и часто выражаются в приподнятых, проникновенных разговорах и речах влюблённых. "Галю! Галю! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? - говорит, например, Левко в "Майской ночи". - Не бойся, никого нет; вечер тёпел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя, - и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг". Такое же значение имеет и изображение песен и плясок, обрядовых игр, поверий и сказок молодёжи, а также её внешней подвижности - весёлости, шуток, проделок. Те же мотивы шири и воли, красоты и полноты народной жизни выражаются у Гоголя и в образах южной, украинской природы, среди которой живут и любят друг друга его молодые герои. Его литературный пейзаж весь соткан из пышных и ярких словесных красок и заключает в себе романтически-преувеличенное, эмоционально-насыщенное описание красоты украинского дня или ночи, реки или степи. Романтическая настроенность его повести достигает здесь обычно своего предела, нарушая даже реальные пропорции жизни и переходя в фантастику. Наиболее значительны в этом, отношении изображения украинской ночи в цитированной повести и Днепра в "Страшной мести". В них романтическая идея необъятности движения и простора нашла себе наиболее полное воплощение. В первом из них центральное место занимает образ ночного неба. Это "необъятный небесный свод", он "раздался, раздвинулся ещё необъятнее", он "горит и дышит"; в нём воздух не только "прохладно-душен" и "полон неги", но он "движет океан благоуханий". Его подвижности противостоит "ландшафт", который, наоборот, "спит". Здесь леса "неподвижно стали", пруды "тихи и спокойны", мрак их вод "заключён в стены садов", где деревья "пугливо протянули" корни в холод вод, и т. д. Во втором пейзаже в центре - образ Днепра. Он "вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои", "глядишь и не знаешь, идёт или не идёт его величавая ширина". Он подобен "голубой зеркальной дороге", которая, "без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьётся по зелёному миру". Он все звёзды неба "держит в темном лоне своём". И его оттеняет своей неподвижностью всё окружающее: прибрежные леса, которые "толпятся вместе с полевыми цветами" к его водам, "глядят" в них, "любуются", "приветствуют"; или иначе: лес и горы "силятся закрыть его" и не могут. Ничто в мире не может его "прикрыть", "синий, синий, ходит он плавным разливом..."* и т. п. Здесь Гоголь выступает блестящим мастером романтического пейзажа. * (Курсив наш. - Г. П.) Романтическому изображению молодёжи Гоголь противопоставляет образы старшего поколения украинского села. В них писателем намечена противоположная историческая перспектива. Чем ближе они хронологически к "презренным существователям" Нежина или Миргорода, тем они более похожи на них и тем они хуже. В стародавние времена, "лет куда более, чем за сто", когда люди боролись с "нечистой силой", старики не были глупы и смешны. Старый Корж, отец Пидорки, умел постоять за себя и на свадьбе плясал, как молодой. В новое время старики как бы заменяют собой в жизни молодёжи прежних чертей и ведьм и оказываются обычно основным препятствием на пути молодёжи к личному счастью. И характеры пожилых крестьян и казаков конца XVIII в. осмысливаются теперь Гоголем именно с этой стороны. В них Гоголь впервые осознал то противоречие, которое в дальнейшем станет основной проблемой его творческой типизации дворянской и чиновничьей жизни, противоречие, возбуждающее комизм. Солоха, Чуб и другие в "Ночи перед Рождеством", "голова" (староста) и его свояченица в "Майской ночи", Солопий Черевик и его жена в "Сорочинской ярмарке" - все они люди пожилые, зажиточные и почтенные, блюстители нравов и бытового порядка на селе. Им даже не чуждо, в этой связи, некоторое самодовольство, проявляющееся в их позах, манерах, речах. А в то же время все они отличаются узостью и низменностью своих интересов. Они имеют склонность к любовным шашням, увлекаются варенухой, галушками и книшами. И они прикрывают все свои низменные стремления мнимой степенностью и важностью. Поэтому они одинаково смешны и в этой своей напускной степенности, прикрывающей их проделки, и в своих трусливых проделках, разоблачающих их степенность. И каждое слово, поза, жест, поступок, раскрывающие это противоречие в их характере, выглядят поэтому очень комично и заставляют читателя искренне и весело смеяться. И Гоголь всячески подчёркивает и нарочито усиливает этот комизм. Он ставит этих своих героев в нелепые, рискованные положения (ухаживания дьяка, Чуба, "головы" за Солохой, их трусливое сидение в мешках и вылезание из них, проделки парубков над "головой" и его свояченицей, Грицка и цыган над Солопием и Хавроньей, и т. п.). Пользуясь сюжетными приёмами украинской народной комедии, знакомыми ему с детства, он достигает в этих сценах большого художественного эффекта. В комических образах сельских "существователей" он своеобразно применяет мотивы колдовства и "нечисти" (Солоха-ведьма, заколдованные галушки Пацюка, свиное рыло в окне Хавроньи, и т. п.). Здесь фантастическая "нечисть" превращается в символ "нечисти" бытовой - пошлости и тупости сельских заправил. И во всех этих сценах гоголевский смех всецело сохраняет характер комизма в узком, собственном смысле слова*. * (Разъясним коротко значение различных видов смеха и, в частности, комизма. Как и все действия людей, смех может иметь и повод, и причину. Причиной смеха часто является настроение смеющегося, его субъективное душевное состояние - или слишком весёлое, или, наоборот, раздражённое. В первом случае и повода для смеха не надо; вернее, всё, что угодно, может оказаться здесь поводом для самого искреннего хохота. Такой смех не имеет никакого серьёзного, познавательного значения. Он является или весёлостью, перелившейся через край, или нервной разрядкой усталого или больного человека. Гоголь писал, что такой смех "служит для праздного развлечения и забавы людей" ("Театральный разъезд"). Поэтому для него нет и особого названия. Смех, вызванный недовольством жизнью или, по выражению Гоголя, порождённый "временной раздражительностью, болезненным расположением характера", может быть серьёзнее. Он обычно ищет повода и находит его, цепляясь за какие-то свойства и проявления самой жизни. Это уже не просто хохот, это попытка кого-то за что-то осмеять; это насмешка, имеющая поэтому разные оттенки, достойные своего обозначения. Её слабую степень обычно называют иронией, а более сильную - сарказмом. Та и другая имеют, конечно, свои оттенки и переходы. В свою иронию и сарказм человек, недовольный жизнью, вкладывает не только чувство, но и мысль. Он может полагать или делать вид, что полагает, будто его смех действительно вызван тем, над чем он смеётся, что этот смех объективно оправдан, что в нём есть правда. Но нередко оказывается, что всё это лишь заблуждение смеющегося, что он смеётся над тем, что на самом деле недостойно насмешки, что причиной его смеха является не объективная правда, но субъективная неправота. Тогда смех так и остаётся иронией или сарказмом. Он может быть очень упорным и очень злым. Он может даже получить выражение в карикатуре и памфлете. Однако бывает и так, что истинной причиной иронического или саркастического смеха является не настроение смеющегося, но верно осознанные им свойства самой действительности, те противоречия человеческой жизни, которые поражают собой его мысль и воображение. Тогда смех приобретает познавательный смысл и в нём действительно отражается правда .жизни. Тогда он получает обобщающее, философическое значение. По Гоголю, это "смех..., который углубляет предмет, заставляет выступать ярко то, что проскользнуло бы, без проницательной силы которого мелочь и пустота жизни не пугала бы так человека". В этом смысле ирония и сарказм, оставаясь субъективным состоянием смеющегося, становятся в своём внешнем выражении юмором и сатирой. Юмор и сатира это не хохот, это даже и не насмешка. Это смех очень глубокий и' серьёзный, вытекающий из проникновения человеческой мысли в самую сущность человеческой жизни, в её противоречия. Однако такое проникновение может иметь разные пути - и путь мыслительного обобщения и путь непосредственного, так сказать, эстетического восприятия. Последнее и является областью комизма. Человек бывает смешон тогда, когда в его жизни, в его действиях проявляется противоречие между тем, на что он необоснованно претендует, и тем, чем он действительно оказывается; когда он хочет быть значительным и важным, ловким и изящным, мудрым и проницательным и т. п. - и вдруг обнаруживает всю нелепость этих претензий, выказывая противоположные свойства. Комизм и возникает при этом тогда, когда такое противоречие проявляется внешне - в позах, мимике, движениях, в словах и интонациях человека, когда оно во всём этом воспринимается другими непосредственно (на взгляд, на слух), воспринимается эстетически и поэтому производит живое и сильное впечатление. В этой непосредственности сила комизма, но в этом же и его слабость. Ибо не всё внешне смешное идёт изнутри, из самой глубины и сущности характера человека. Часто оно рождается внешними и случайными причинами, а потому и само несущественно и случайно. Чтобы понять в комизме смешное, идущее изнутри, понять смешную сущность человеческой жизни, надо мыслить, надо понимать характер человека. Вот тогда комизм и может выражать юмористическое или сатирическое понимание жизни, не переставая быть комизмом. Тогда юмор и сатира могут сами получить в нём эстетическое значение, выступить в своём непосредственном, образном воплощении.) Степенные обитатели украинского села комичны в непосредственном словесно-мимическом выражении своих низменных причуд, противоречащих их степенности и поэтому часто заставляющих их бояться осуждения. Таков, например, дьяк на любовном свидании у Солохи: "Ради бога, добродетельная Солоха! - говорил он, дрожа всем телом, - ваша доброта, как говорит писание Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь...". Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка и не слишком объёмистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать ещё с полмешка угля". Однако ни степенность таких героев, ни их легкомыслие не выражают самых существенных особенностей социального характера их жизни. Гоголь и здесь, так же как в образах сельской молодёжи, не подчёркивает эти особенности. Он не обращает достаточно внимания на то, что все эти старые казаки и "головы" украинской деревни XVIII в. находились в изображаемую эпоху под властью помещиков, что, с другой стороны, они сами не прочь были бы проявить свою силу в отношениях с деревенской беднотой. Поэтому комизм здесь ещё не перерастает сколько-нибудь значительно и заметно в юмор. Он и внешне проявляется всегда лишь в случайных встречах, столкновениях, происшествиях или даже фантастических эпизодах. Комические образы "Вечеров" лишь дополняют и оттеняют их основные, романтические образы. В своём образном целом "Вечера на хуторе" выражают идеальные представления Гоголя о народной жизни, о её старине, но не раскрывают сколько-нибудь заметно её типических обстоятельств. Низменная реальность крепостнических отношений украинской усадьбы и деревни, конечно, противоречила бы этим идеалам, этим романтическим представлениям писателя. Романтика Гоголя проявляется в самом ходе событий его повестей, особенно в тех счастливых развязках некоторых его сюжетов, когда молодёжь вопреки обстоятельствам слишком легко достигает победы в своём стремлении к счастью. Подобно тому как Пушкин в романтический период изображал в лице черкесов и цыган "вольный", "чудный народ" вне социальных противоречий его жизни, так же теперь свой "чудный" народ изображает и романтик Гоголь в образах украинских крестьян. Подобно Пушкину, он по-своему борется с "неволей душных городов" своего времени, противопоставляя ей идеализированную романтически-вольную народную жизнь. Однако и в своём романтическом содержании гоголевские "Вечера" имеют несомненное познавательное значение. Та сторона, которая так преувеличенно и приподнято изображена в некоторых из них, всё же существовала в народной жизни даже во времена крепостного права. Обездоленность и порабощённость народа, его подневольный труд, конечно, составляли тогда более существенные черты его жизни. Но важно было и то, что, несмотря на всё это, народ не вырождался морально, не "почил духовно навеки" (Некрасов), что он создавал песни, не только "подобные стону", но и такие, в которых выражались удаль и размах его жизни, его стремление к счастью и воле, - залог того, что он ещё "проснётся, исполненный сил". Прекрасным подтверждением этому служат украинские народные песни, столь многочисленные, столь богатые образностью, столь полные, в большей своей части, оптимизма и бодрости, глубины и широты поэтических переживаний. Эту важную сторону народной жизни и отразил Гоголь романтически в своих ранних повестях, затмив при этом второстепенных сочинителей подобных повестей и несколько предвосхитив в печати Пушкина с его сказками. В большей степени это относится, конечно, к повестям более поздним по хронологии своих сюжетов, изображающим Украину второй половины XVIII в. и начала XIX в. Именно их, несомненно, и имел в виду Пушкин, когда писал потом в первой книжке "Современника": "Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведённое над ними появлением "Вечеров на хуторе": все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой весёлости, простодушной и вместе лукавой"*. * (А. С. Пушкин, Поли. собр. соч., изд. АН СССР, М., 1949, т. XII, стр. 27. (Курсив наш - Г. П.)) Белинский также отметил преимущественно светлую романтическую сторону "Вечеров". "Это были, - писал он, - поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Всё, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, всё, что народ может иметь оригинального, типического, всё это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грёзах г. Гоголя"*. * (В. Г. Белинский, Собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 230.) Подобно сказкам Пушкина и Ершова, "Вечера" отразили тот момент русского национального самосознания, когда в передовой дворянской общественности понимание народности стало постепенно углубляться, когда там всё яснее начали осознавать то, к чему пришёл ещё А. Н. Радищев, - что истинно национальная культура уходит своими корнями в народную жизнь и, в частности, в народное творчество. Своими повестями из народной жизни Гоголь сделал вклад не в национальную культуру Шишкова, и Загоскина, а в национальную культуру Радищева и Пушкина. Оценённые так высоко Пушкиным и Белинским, "Вечера" и далее сохранили своё значение. Во второй половине XIX в. из них были взяты сюжеты для многих выдающихся национальных русских опер Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского. Вместе с их гениальной музыкой образы "Вечеров" прочно вошли в эстетическое наследство русского и украинского народов. |

|

|