|

|

|

Произведения Ссылки |

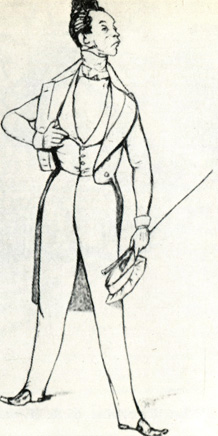

Глава III. О настоящем и прошломПути-дороги. "Боже, сколько кризисов!". "Миргород нарочито невеликий...". "О, не верьте этому Невскому проспекту". "Выпытать дух минувшего века...". "Глава литературы, глава поэтов". Пути-дорогиПосле выхода "Вечеров", летом 1832 года, Гоголь отправляется на родину. Путь его пролегал через Москву, куда он прибыл в последних числах июня. Это было первое посещение Гоголем Москвы: тремя годами раньше, спеша поскорее добраться до желанной цели, до Петербурга, Гоголь выбрал кратчайшую дорогу через Белоруссию*. По-разному проходили его встречи с обеими столицами*: в Петербург Гоголь приехал безвестным провинциалом, в Москву - знаменитым писателем. Едва оправившись от болезни - в дороге Гоголь простудился - он попал в объятия радушных москвичей. Гоголя принимали нарасхват, возили из одного дома в другой. С. Т. Аксаков*, известный писатель, глава большого литературного семейства, рассказывает о первом появлении Гоголя в его доме: "В 1832 году... когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин* привез ко мне в первый раз и совершенно неожиданно Николая Васильевича Гоголя. "Вечера на хуторе близ Диканьки" были давно уже прочтены, и мы восхищались ими... По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моём, находившемся в мезонине, играл я в карты... Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошёл в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошёл прямо ко мне и сказал: "Вот вам Николай Васильевич Гоголь!" Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций". М. П. Погодин, известный историк и писатель, познакомился с Гоголем несколькими днями раньше. Сын же С. Т. Аксакова Константин встретил его впервые на упомянутом вечере. Константин, в ту пору студент словесного факультета Московского университета, принадлежал к самым жарким поклонникам Гоголя. Увидев столь желанного гостя, он "бросился" к нему и заговорил с ним "с большим чувством и пылкостью", как заметил хозяин дома. К сожалению, разговоров, которые велись в тот день, С. Т. Аксаков не запомнил. Но он запомнил своё первое впечатление о Гоголе, запомнил его внешний вид, манеру держаться. Свидетельства мемуариста подтверждают то ощущение двойственности, которое пробуждал Гоголь, особенно при первом знакомстве. Пожалуй, негативные моменты даже преобладали: не нравилась его претензия на щегольство, не нравилась сдержанность, затаённая хитрость ("что-то... плутоватое"), С московским радушием и откровенностью, не знавшими ни в чём меры, это как-то не вязалось. Восторженные похвалы "Вечерам на хуторе..." Гоголь принял холодно и сухо. Было не ясно, привык ли он к ним или его книга перестала ему уже нравиться. Вообще в обращении с новыми знакомыми Гоголь соблюдал некую дистанцию, не допуская их до своих переживаний, до своего внутреннего мира. Но нельзя было не подчиниться той силе ума и таланта, которая исходила от этого молодого человека. По отдельным словам и фразам чувствовалось, какая напряжённая работа протекает в его сознании. Как-то С. Т. Аксаков повёл Гоголя к М. Н. Загоскину*, с которым тот пожелал познакомиться. Загоскин был известным драматургом-комедиографом; Аксаков тоже увлекался театром, выступал с рецензиями и статьями о новых спектаклях. Это невольно придало разговору театральное направление. Гоголь похвалил Загоскина за весёлость, но заметил, что писать для театра надо по-другому. Аксаков попробовал усомниться: дескать писать у нас не о чем, в свете всё так однообразно, гладко, прилично и пусто... В подтверждение своих слов он вспомнил пушкинский стих из "Евгения Онегина": "...даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой". Гоголь посмотрел на Аксакова как-то значительно и сказал, что "это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесёт его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его". Аксакова эта мысль удивила: "Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал её услышать от Гоголя". Не ожидал, ибо сказанное уже не согласовывалось с обликом простодушного пасечника Рудого Панька. Гоголь вошёл в литературу, завоевал славу как писатель романтический, фольклорный, фантастический. А тут внезапно приоткрылся совсем другой замысел - комического произведения из повседневной окружающей, светской жизни. Разговор с Аксаковым явился одним из первых предвестий нового направления в гоголевском творчестве. Помимо семейства Аксаковых и Загоскина, Гоголь познакомился с прославленным актёром М. С. Щепкиным, со старейшим поэтом, сподвижником Карамзина, И. И. Дмитриевым*. В июле Гоголь отправился на Украину, в Васильевку. Мысль, что он увидит мать, сестёр, снова будет дышать тёплым благодатным воздухом родной Украины, наполняла его нетерпением. В дороге не отрываясь смотрел на небо, "которое, по мере приближения к югу, становилось синее и синее". "Мне надоело серое, почти зелёное северное небо, так же как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы". В Васильевке Гоголь провёл остаток лета и начало осени. В конце сентября отправляется в обратный путь. Нужно было везти сестёр Елизавету и Анну в Петербург для поступления в Патриотический институт (где Гоголь преподавал историю). Нужно было возвращаться к делам. Очень интересно читать письма Гоголя, наполненные дорожными наблюдениями и заметками: писатель исподволь накапливает впечатления для будущих произведений. В Курске* у Гоголя сломался экипаж, и пришлось просидеть в городе неделю. Тут Гоголь на собственном опыте узнал, что такое власть и чин: сколько сил и нервов надо было потратить, чтобы ему, незнатному путешественнику, наконец, починили экипаж. "Вы счастливы, Пётр Александрович! - писал Гоголь из Курска Плетнёву,- вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытать её. А ещё хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями*, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи*, которые навешает им генеральская рука". Через несколько лет Гоголь, возможно, вспомнил этот эпизод, когда писал "Ревизора".  'Ревизор'. Хлестаков. Литография по рисунку П. Боклевского. Хлестаков - 'Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения'. (Н. В. Гоголь. 'Ревизор. Замечания для гг. актёров') "Ведь почему хочется быть генералом? - откровенничает герой этой комедии, Городничий*.- Потому что случится, поедешь куда-нибудь - фельдъегеря* и адъютанты* поскачут везде вперёд: лошадей! и там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные*, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь*..." В двадцатых числах октября Гоголь опять в Москве. Вновь встречается с Аксаковыми; знакомится с замечательным критиком и философом Иваном Киреевским* и его братом, фольклористом Петром*, с молодым учёным-славистом О. М. Бодянским*, с разносторонним учёным и писателем М. А. Максимовичем*, возможно и с поэтом Е. А. Баратынским*. Впечатление, произведённое на этот раз Гоголем на москвичей, оказалось благоприятнее. Правда, сближения с Аксаковыми не произошло (это случилось несколько позже), но с другими Гоголь укрепил дружеские связи, сохранившиеся на всю его жизнь. Больше всего сблизился он с Погодиным и Максимовичем - прежде всего на почве общего интереса к истории и славянской древности. К Максимовичу Гоголя влекло ещё и то, что он был его земляком, влюблённым в украинский фольклор, в украинскую культуру. По возвращении Гоголя в Петербург Плетнёв отметил, что "тамошние (т. е. московские) литераторы порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским и прочими". Пушкин позднее писал, что в Москве "Гоголя более любят, нежели в Петербурге". Конечно, степень любви измерить трудно и приведённое замечание представится достаточно условным, если вспомнить об отношении к Гоголю Плетнёва, Жуковского, не говоря уже о самом Пушкине. Но всё же "особенная", как говорит Плетнёв, популярность Гоголя в Москве бросалась в глаза многим, и для этого были свои причины. В Москве в это время набирала силу передовая русская мысль; здесь издавались лучшие журналы, такие как "Телескоп" Н. И. Надеждина* и "Московский телеграф" Н. А. Полевого. Петербургские "Сын отечества" или "Отечественные записки" не шли с ними ни в какое сравнение, и Гоголь подметил и выразил это различие со свойственным ему остроумием: "В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время". В Москве, далее, сильнее была прослойка передовой молодёжи, студенчества, которое жадно усваивало новые веяния в литературе, философии, политических науках. И такое яркое явление, как Гоголь, не могло не обратить на себя внимания. "Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую славу о новом великом таланте",- писал С. Т. Аксаков. Кстати, мы можем и далее проследить истоки гоголевской славы в Москве и найти, так сказать, первых среди первых. На рубеже 20-30-х годов среди студентов Московского университета образовался кружок Н. В. Станкевича*. Для членов кружка Гоголь с самого начала сделался любимым писателем; его произведения читали вслух, обсуждали, восхищаясь сочностью и яркостью красок. Сын Сергея Тимофеевича Аксакова, Константин, один из самых жарких поклонников Гоголя, принадлежал к этому кружку. Из кружка Станкевича вышел и В. Г. Белинский*, которому вскоре предстояло стать ведущим русским критиком, глубоким истолкователем гоголевского творчества. "Боже,сколько кризисов!"Несмотря на успех "Вечеров", на громкую славу, Гоголь неспокоен, объят тревожным чувством. Сухо отвечая на похвалы его первой книге, он не кокетничал, ибо старое его уже не удовлетворяло. Он искал нового, думал о будущих трудах. "Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов...- писал он из Петербурга в Москву М. П. Погодину.- Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собою. О, не знай его!.." Гоголь ещё не определил для себя главного направления своей деятельности: быть ли ему писателем-художником или учёным-историком. К 1833 году относится ряд научных замыслов Гоголя. Он решает написать "Всеобщую историю и всеобщую географию" под названием "Земля и люди", "Историю Украины". Все это капитальные труды в нескольких томах, необычные по постановке вопроса и охвату материала. Например, всеобщей истории, по мнению Гоголя, "в настоящем виде её, до сих пор... не только на Руси, но даже и в Европе, нет". Не довольствуясь задуманными научными трудами, Гоголь вынашивает планы широкой педагогической деятельности. Преподавание в Патриотическом институте благородных девиц его не совсем удовлетворяет, так как ему нужна более подготовленная, серьёзная аудитория. Он мечтает об университетской кафедре. В 1834 году должен открыться Киевский университет, и Гоголь загорается новой идеей - получить там кафедру всеобщей истории. "Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве,- пишет он Пушкину.- Там я выгружу из-под спуда* многие вещи, из которых я не всё ещё читал вам... А сколько соберу там преданий, поверий, песен и проч!.." Планы совместной поездки в Киев Гоголь живо обсуждает со своим новым московским другом Максимовичем. Тот хотел бы оставить преподавание в Московском университете и получить кафедру в Киеве. Гоголь мечтает приобрести маленький домик в Киеве, зажить отшельнической жизнью учёного, собирателя древностей... Планам этим не суждено было сбыться. Максимович место профессора русской словесности получил, но Гоголю правление университета предпочло другого преподавателя. Писатель остался в Петербурге. Правда, летом 1834 года с помощью своих друзей, в частности Пушкина, ему удалось выхлопотать место адъюнкт-профессора* по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете. Что же влекло Гоголя к историческим занятиям, почему он так настойчиво устремлялся на путь профессионального историка? Отчасти это объясняется характером литературных интересов Гоголя, да и не только его одного. Историзм пронизывал всю литературную и художественную атмосферу того времени. "Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее",- скажет позднее Белинский. Художники хотели установить связь эпох, найти истоки современных понятий, нравов, государственного устройства и особенно национального своеобразия народа. Поэтому историзм неотъемлем от фольклоризма - интереса к народному творчеству, быту, образу жизни. Свои труды по истории Гоголь намеревается сопровождать большой собирательской деятельностью - записывать предания, песни, поверья. Печатью фольклоризма, тяготением к истории отмечены "Вечера на хуторе близ Диканьки". Однако в историзме Гоголя проявлялись не только его писательские интересы. Гоголя привлекала и профессия историка как таковая, вне художественного творчества. Профессия человека, который глубоко и основательно исследует человеческие деяния, столкновения общественных сил и убедительно, на фактах доказывает всем свои выводы. Было в этой позиции что-то необходимое, существенное для Гоголя, проистекающее из самой сердцевины его мироощущения. Ведь с отроческих лет он пламенел "одной страстью" - сделать свою жизнь нужною для соотечественников, решительно повлиять на их существование, а может быть, и судьбу страны. "Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного: на пользу отечества, для счастья граждан, для блага жизни подобных..." - вот в каких словах описывал Гоголь поставленную перед собою задачу. Как же соотносилось с нею его писательское дело, его первые художественные опыты? Позднее, в конце сороковых годов, Гоголь скажет, что в начале своей писательской деятельности он не преследовал никакой серьёзной цели. Дескать, его ранние вещи рождены лишь желанием развлечь себя и своих читателей. "Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза". Конечно, Гоголь был не совсем прав - он несколько смещал перспективу своего художественного развития. Столь строгая оценка ранних произведений высказана была им под влиянием новых взглядов, под влиянием усилившегося убеждения в том, что искусство призвано выполнять учительную, наставническую функцию. В начале 30-х годов подобное убеждение у Гоголя ещё не сложилось, или, вернее, не приобрело ещё законченного, цельного вида. Однако это не значит, что первые произведения во всём его удовлетворяли, скорее наоборот. Ведь сама мысль о высоком призвании, о гражданском служении возникла у него давно и не покидала его ни на день. Она, эта мысль, ещё не была им прямо перенесена на литературу, предполагала иного рода деятельность. Но не сопоставлять своё литературное творчество с этой мыслью Гоголь не мог. Пусть невольно, бессознательно - он их сопоставлял, и это сопоставление оставляло в нём чувство неудовлетворённости. Так что зёрна позднейшего сурового (и, конечно, несправедливого) приговора своим первым произведениям таились уже в настроениях Гоголя начала 30-х годов. Но всё это объясняет и то, почему Гоголь придавал столь большое значение своим занятиям учёного-историка. Такие занятия прямее связаны с идеей гражданского служения. Пусть ему не удалось совершить нечто существенно-важное на служебном поприще; пусть "государственная служба" обернулась бесплодным и докучным сидением в канцеляриях... Он сумеет принести пользу соотечественникам другим путём. Светом глубокой мысли осветит ход истории страны, ход человеческой истории, и добытое знание послужит уроком для современников. Историческая наука, считает Гоголь, поучительна и педагогична. Она воздействует и на простого читателя и на государственного деятеля, правителя. Поэтому она в какой-то мере замещает изящную словесность, поэзию или, точнее, усваивает их сильные стороны. В одной из своих ранних статей Гоголь формулирует требования к историку: "...Если бы глубокость результатов Гердера*, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым огненным взглядом Шлецера* и изыскательною, расторопною мудростию Миллера*, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю". Но и этого, оказывается, мало! Историку необходимы ещё драматическое искусство Шиллера*, занимательность рассказа Вальтера Скотта, умение выставлять крупные характеры, каким владеет Шекспир. Гоголь выдвигает универсальную программу соединения научной глубины с художественной убедительностью и яркостью. Вот с какой высокой точки зрения смотрел он на свою миссию историка! Бросается в глаза, однако, любопытный факт. В приведённом перечне великих образцов, необходимых для историка, нет собственно комических писателей, например Мольера или Аристофана*. Это неслучайно: такие имена (хотя Гоголь уже начинал ими интересоваться) не вписываются в составленную им программу для искомого автора всемирной истории. Не вписывается сама стихия смешного, забавного, не вписывается юмор, который как бы располагается в стороне от главной дороги. Но отречься от своего гения, подавить его в себе Гоголь не мог. Исподволь в его сознании продолжается работа комического писателя, обдумываются уже возникшие замыслы, зарождаются новые. Реплика Гоголя о смешном в повседневной жизни - реплика, которую он бросил в Москве, в разговоре с С. Т. Аксаковым, не была случайной. Аксаков сделал правильное заключение о том, что Гоголь напал на мысль о комедии, что эта мысль уже вынашивается им. По возвращении в Петербург, в письме к Погодину, Гоголь раскрыл карты: "Я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей... Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: Владимир 3-ей степени, и сколько злости! смеху! соли!.." Из сохранившихся отрывков и из свидетельств мемуаристов мы узнаём, в чём состоял сюжет пьесы. Один петербургский чиновник, по имени Иван Петрович Барсуков, задался целью во что бы то ни стало получить орден св. Владимира 3-й степени. Он "помешался" на ордене, как сам Гоголь на комедии (фразеология гоголевского письма невольно отражает содержание пьесы). Но старания Барсукова ни к чему не привели, так как в дело вмешались его враги и своей интригой расстроили планы честолюбца. Удар был столь силён, что герой сходит с ума, воображая, будто он и есть Владимир 3-й степени. Актёр Щепкин, читавший или слышавший пьесу, говорил, что особенно сильно была написана последняя сцена. В этой сцене герой пьесы, сидя перед зеркалом, мечтает о Владимире 3-й степени и ему мерещится, что крест уже на нём. Словом, замысел Гоголя - замысел комедийный и сатирический. Замысел, который давал выход и его безудержной весёлости и критической настроенности. Впрочем, одно было связано с другим. В письме к М. П. Погодину Гоголь высказывал такой совет относительно одной его новой пьесы: "Ради бога, прибавьте боярам* несколько глупой физиогномии*. Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время". Обличение глупости необходимо и для усиления стихии юмора. Чем острее, тем смешнее... Комментаторы уже отметили, что совет Гоголя отражает и его собственный опыт работы над "Владимиром 3-ей степени". Гоголь, однако, не закончил пьесу. Одна из причин - композиционные трудности; молодому писателю ещё нехватало драматургического опыта, чтобы стройно и последовательно выстроить действие пьесы (П. А. Плетнёв: "он слишком много хотел обнять в ней..."). Но другая причина - и может быть - основная - та, что он опасался цензурных препятствий. "...Перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играться? Драма живёт только на сцене..." Дело в том, что театральная цензура в России была строже обычной, литературной. Власти боялись публичного воздействия произведений на зрителя, боялись совместного выражения нежелательных эмоций. Гоголь же, со своей стороны, остро ощущал, что комедийное действо сильно именно совместным переживанием смешного. Недаром говорят о заразительности смеха, передающегося от одного к другому, разгорающегося как огонь... "Итак, за комедию не могу приняться..." Принимается Гоголь за другие произведения. По-видимому, ещё до "Владимира 3-ей степени" задумал он и начал писать "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". В конце 1833 года (2 декабря) он её прочёл Пушкину. В дневнике Пушкина есть лаконичная запись: "очень оригинально и очень смешно". Пишет Гоголь и другие произведения. Пишет или обдумывает, вынашивает новые замыслы, собирает материалы. Ничто не проходит для него бесследно. Наблюдая за Гоголем в его тесном петербургском кружке, Анненков видит, как посреди шумной беседы он умел вдруг сосредоточиваться и уходить в себя. Или же внезапно прислушивался к рассказу, показавшемуся ему заслуживающим внимания. Однажды в числе гостей Гоголя случилось быть одному пожилому человеку, который стал рассказывать о привычках и образе поведения сумасшедших. Гоголь подсел к нему и долго и внимательно слушал... Потом он воспользовался полученными сведениями для своей повести "Записки сумасшедшего".  'Записки сумасшедшего'. Поприщин. Рисунок И. Репина. 1870. 'Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?' (Н. В. Гоголь. 'Записки сумасшедшего') В другой раз в присутствии Гоголя рассказали анекдот об одном чиновнике, который потерял очень дорогую для него вещь - охотничье ружьё. Чиновник приобрёл ружьё ценою огромных лишений, отказывал себе во всём необходимом. Но в первый же день охоты ружьё упало в воду, и отыскать его не удалось. Чиновник от горя тяжело заболел, и только новое ружьё, которое сослуживцы приобрели для пострадавшего, вернуло его к жизни. "Все смеялись анекдоту... исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову". Спустя много лет вышла гоголевская повесть "Шинель", и Анненков смог убедиться, что услышанное не пропало для автора даром. Только вместо ружья оказалась шинель, вещь насущно необходимая для бедного петербургского чиновника. Вместо непредвиденного случая, оплошности, повлёкших за собою потерю вещи,- злонамеренный поступок грабителей. Вместо сердобольных сослуживцев, пришедших на помощь пострадавшему,- жестокость одних и равнодушие других. Наконец, вместо счастливого финала - гибель ни в чём не повинного, не сделавшего никому никакого зла человека... Так сумел Гоголь воспользоваться услышанной историей, так она преобразилась в его творческом воображении. Пути этого преобразования были невидимы постороннему взгляду. Они не оставили почти никакого следа и в документах, которыми мы располагаем. Гоголь всегда был скрытен, но скрытность его в это время, в 1833 году,- особого рода. Широко оповещая друзей о своей педагогической деятельности, о трудах по истории, Гоголь в глубокой тайне сочиняет новые художественные произведения. Он не только ищет форму, стиль. Он ещё не решил вопроса о главном направлении своей деятельности. "Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано всё внутри меня. Боже, сколько я пережёг, сколько перестрадал! - пишет он Максимовичу 9 ноября 1833 г.- Но теперь я надеюсь, что всё успокоится, и я буду снова деятельный, движущийся". Но не с художественным творчеством связывает Гоголь "успокоение", а по-прежнему с историей: "Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история". Приближается 1834 год. Гоголь пишет обращение к своему будущему, к наступающему году. "Таинственный неизъяснимый 1834 /год!/ Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности... В моём ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве... Там ли?" Но как ни распорядится судьба, оставит ли она его в Петербурге или приведёт в Киев,- Гоголь уверен, что приближается решающая пора его деятельности. "Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!" "Миргород нарочито невеликий..."Весь 1834 год, как Гоголь и мечтал, был означен его "великими трудами". На первом плане - по-прежнему труды по истории, преподавательская деятельность (в июле Гоголь определён адъюнкт-профессором Петербургского университета), ряд научных статей, которые он печатает в "Журнале министерства народного просвещения". Но не даёт ему покоя и мысль о комедии, современной, "с правдой и злостью". Отложив в сторону "Владимира 3-ей степени", Гоголь принимается за новую пьесу - "Женитьба" (первоначальное название "Женихи"). В дневнике Пушкина помечено (запись от 3 мая), что состоялось чтение комедии в доме Дашкова*. Одновременно или чуть позже Гоголь читал комедию у Жуковского. Присутствовавший на чтении писатель В. А. Соллогуб рассказывал, что Гоголь с таким комическим искусством произнёс последнюю реплику, "что все слушатели покатились со смеху..." Но главное, чем был занят Гоголь и что опять-таки не получило почти никакого отражения в его переписке,- это подготовка к печати новых повестей. Именно в течение 1834 года сложились два его сборника - "Арабески" и "Миргород". Вышли они в свет в следующем году, почти одновременно. "Арабески" - в январе, "Миргород" - в марте. Вначале Гоголю, возможно, казалось, что задуманная новая книга "Миргород" - простое продолжение прежней. "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" имела вначале подзаголовок: "Одна из неизданных былей пасечника рудого Панька". Так было напечатано в сборнике "Новоселье" (1834), где повесть впервые появилась. В книжной публикации повесть не имела подзаголовка. Исчезла в "Миргороде" и сама фигура пасечника, балагура*, собирателя и издателя чужих произведений. Гоголь отбросил эту маску, вышел на арену открыто, под собственным именем. Но всё-таки ниточку к прежней книге сохранил - вслед за названием "Миргород" шло пояснение: "Повести, служащие продолжением "Вечеров на хуторе близь Диканьки". Как близка Диканька к Миргороду (она входила в Миргородский уезд), так, казалось, вторая книга будет напоминать первую. Но впечатление это не оправдалось. Тон произведению часто задают эпиграфы, которые ему предпосланы. Они предвосхищают эмоциональную атмосферу, стилистическую манеру, угол зрения... В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" эпиграфами была снабжена первая повесть - "Сорбчинская ярмарка". Каждая главка вводилась эпиграфом - тут строки из старинной легенды и народной песни, и пословицы, и цитаты из украинских писателей - Котляревского*, Гулака-Артемовского*, Василия Гоголя, отца Николая Васильевича... Целый спектр эпиграфов - пёстрый, колоритный. Сверкали здесь и искры поэзии, и грубое народное просторечье, и всё это предвосхищало стилистическую колоритность и пестроту самой повести. А вот эпиграфы, предпосланные "Миргороду". Один - якобы из "Географии Зябловского*" (на самом деле в учебнике Зябловского этих слов нет): "Миргород, нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц". Другой - "Из записок одного путешественника": "Хотя в Миргороде пекутся бублики из чёрного теста, но довольно вкусны". Совсем другой тон эпиграфов - деловой, сниженный, одноцветный... В то же время эпиграфы несколько различны. Первый представляет хозяйственную жизнь города с точным наименованием вида и количества всех заведений. Второй эпиграф говорит об удовольствиях, увы,- только гастрономических: ничего более стоящего "путешественник" в городе не заметил. Это как бы две стороны одной жизни - "низкая" и "высокая", проза и поэзия... Но, право же, одно стоит другого. Миргород - царство обыденности. Обыденности во всём - во внешности людей, в их разговорах, манере поведения... В памяти читателей "Вечеров..." запечатлелась колоритная внешность героев - красавиц-дивчин* или удалых парубков, ну хотя бы того, который встретился Параске при въезде в Сорочинцы: "Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть её насквозь..." Совсем иное зрелище представляет большинство героев "Миргорода". "Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх... У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу*; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щёк, и нос в виде спелой сливы". Глаза в таком описании обычно или не фигурируют, ибо они - наиболее одухотворенная, идеальная деталь портрета, или "вытесняются" бровями, щеками, подбородком,- так сказать телесными, объёмными деталями лица (у Ивана Никифоровича такое вытеснение происходит буквально: глаза, "пропадающие между густых бровей и пухлых щёк"). Если же глаза и упоминаются, то их идеальность нарочито снижена путём сравнения с вещью материальной ("глаза табачного цвета", т. е. не карие, как у парубков, героев "Вечеров...", а именно цвета табака). Вообще предметы материального мира ведут себя чрезвычайно агрессивно и в том смысле, что упорно внедряются в человеческий портрет, уподобляя себе те или другие его детали. Особенно удаётся это сделать, как мы видели, растительным плодам: тут и редька в различных положениях, и спелая слива... Под стать внешности персонажей и темы, направление их разговоров. Мы помним страстные признания в любви, поэтические речи Лёвки из "Майской ночи..." или Вакулы из "Ночи перед Рождеством". Беседы четы старосветских* помещиков (из одноимённой повести) были другого рода: они обычно касались предметов, "самых близких к обеду". Это развитие той, второй "поэтической" темы, которая намечена в эпиграфе гастрономическим наблюдением "одного путешественника". "Мне кажется, как будто эта каша",- говаривал обыкновенно Афанасий Иванович,- "немного пригорела; вам это не кажется, Пульхерия Ивановна?" "Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней". "Пожалуй",- говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку,- "попробуем, как оно будет". Ординарность жизни складывается из повторяемости - одних и тех же слов, реплик, поступков. Многое из описанного в "Старосветских помещиках" или в "Повести о том, как поссорился..." дано в форме многократного действия: "Каждый воскресный день надевает он бекешу и идёт в церковь". "Иван Иванович лежит весь день на крыльце..." Или: "Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать"; "на дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор..." и т. д. Повторяемость создаёт впечатление, что вроде бы и не скрывается за всем происходящим никаких чувств, как будто делается всё это автоматически. Некий недоступный постороннему взгляду механизм управляет вечным круговоротом речей и поступков. Механистичность - излюбленный аспект гоголевского изображения, впервые достаточно чётко выступивший в повестях "Миргорода" или "Арабесок". Однако механистичность у Гоголя - всегда сложное явление, ибо оно глубоко коренится в человеческой психологии. За повторяемостью реплик и поступков угадываются скрытые движения души: безобидные, даже подчас трогательные, "тёплые" - в одном случае ("Старосветские помещики"), каверзные, агрессивные, злые - в другом ("Повесть о том, как поссорился..."). Вот Иван Иванович останавливается перед нищенкой; делал он это, как видно, из раза в раз, по воскресеньям. Разговор представляет собою цепь реплик (вопросов), повторяющихся по возрастающей линии. "Здорово, небого*!" - обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. "Откуда ты, бедная?" - "Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети..." "Гм! что ж тебе разве хочется хлеба?" - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.- "Как не хотеть! голодна, как собака".- "Гм!" - отвечал обыкновенно Иван Иванович: "так тебе может и мяса хочется?" - "Да всё, что милость ваша даст, всем буду довольна".- "Гм! разве мясо лучше хлеба?" - "Где уж голодному разбираться. Всё, что пожалуете, всё хорошо". При этом старуха обыкновенно протягивала руку. "Ну, ступай же с богом,- говорил Иван Иванович.- Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!" * (бедная) Кажется, диалог рождается непроизвольно - механически: каждое новое слово даёт повод Ивану Ивановичу задать новый вопрос. Завершается же сценка, по всем правилам комического, чувством обманутого ожидания: вместо того, чтобы предложить просительнице всё, о чём он выспрашивал, Иван Иванович не даёт ей ничего. При этом за его примитивнейшими репликами и их самой простой связью угадывается психологическое движение: чувствуется что-то похожее на сладострастное мучительство упивающегося своим превосходством над ближним!.. По словам Гоголя, Пушкин восхищался его "способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого". В "Миргороде" (как и в повестях из "Арабесок") эта способность проявилась ясно и сильно на бытовом, повседневном материале. Но ординарность жизни обманчива и в том смысле, что обнаруживает непредвиденные повороты, скрытые "бездны", если воспользоваться выражением Достоевского. Так, "привычка" двух старых людей, двух скромных владетелей помещичьего гнезда оказалась сильнее самой пылкой романтической страсти. А ссора двух обывателей, двух Иванов - ссора по ничтожному поводу - поглотила все их интересы, заботы, да и самоё жизнь. Гоголь последовательно меняет освещение, меняет ракурс, в котором видится нам персонаж. И, скажем, тот же Иван Иванович или Иван Никифорович из пакостников и кляузников*, достойных лишь весёлой насмешки и презрения, превращаются в людей, вызывающих жалость. Таков смысл знаменитого финала повести: "Скучно на этом свете, господа!" "Скучно" - потому что зло не замкнулось в нескольких лицах, но разлилось повсеместно, извратив весь строй человеческих отношений и понятий. Люди "задавили корою своей земности*, ничтожного самодоволия высокое назначение человека". Это написал ещё Гоголь-гимназист, выбирая свой жизненный путь. Теперь это убеждение вылилось в проникающие, поразительные по силе художественные полотна. Кстати, в "Повести о том, как поссорился..." впервые у Гоголя получили отражение сцены российского судопроизводства. О многом уже говорит внешний вид храма Фемиды*. "Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нём... была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские*, приправивши луком, не съели..." "...На крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей". Затем следует галерея самих служителей правосудия: судьи, который из очередного дела не услышал и полслова, так как был занят разговором о певчих дроздах; секретаря, сморкающегося с помощью двух пальцев; канцелярского, распространяющего такой запах, что "комната присутствия превратилась было на время в питейный дом" и т. д. Подумать только: ещё несколько лет назад Гоголь всерьёз верил, что на этом поприще - поприще российской Фемиды - он сможет "быть благодеянием", стать "истинно полезен для человечества". О, не верьте этому Невскому проспекту".Ядро второго сборника "Арабески" (как и "Миргород", он вышел в двух частях) составляли повести из петербургской жизни. Их - три: "Невский проспект", "Записки сумасшедшего", "Портрет". Потом к ним прибавились ещё две повести - "Нос" и "Шинель". Хотя "Шинель" была завершена позднее, к сороковым годам, задумал её Гоголь (как мы уже говорили) примерно в одно время с повестями из "Арабесок". Тогда же был написан и "Нос". Все пять произведений составили цикл "петербургских повестей" Гоголя. По сравнению с "Вечерами..." и "Миргородом" они представляли собою нечто существенно новое. Первые две книги восходили ещё к старому "до - петербургскому" опыту писателя. Конечно, и петербургский опыт в них присутствовал, без чего обе книги были бы невозможны; но всё же он накладывался на старые впечатления - оттеняя их, вступая с ними во взаимодействие, углубляя и т. д. Напротив, петербургские повести обязаны новому опыту Гоголя непосредственно; в них автор подобен был путешественнику, открывающему для себя незнакомую страну. Да и само наименование этой "страны" - Петербург - имело несколько иной объём, иной смысл, чем предыдущие: Диканька или Миргород. Интересная особенность: из восьми повестей "Вечеров..." лишь об одной повести можно сказать с определённостью, что её действие происходит в Диканьке. Это - "Ночь перед Рождеством". Такая же картина в "Миргороде": из четырёх произведений только одно, "Повесть о том, как поссорился...", имеет местом действия город Миргород. И Диканька, и Миргород - важные для Гоголя художественные понятия. Это некие смысловые центры, символы - но всё же не сквозные герои обеих книг. Ибо они не участвуют в действии каждой повести цикла, не обладают тем, что требуется от любого персонажа - личным присутствием. Напротив, присутствие Петербурга в каждой из повестей нового цикла ощутимо и непреложно. Действие всегда происходит в Петербурге - и только в Петербурге. Петербург - герой или, лучше сказать, сверхгерой произведений (помимо того, что он также и их смысловой центр, символ). У Петербурга есть свои повадки, своя манера поведения, свои пристрастия, свой характер, словом,- своё лицо. И каким же это лицо оказалось впечатляющим! Право же, молодой писатель открыл в Петербурге такое, что русская литература ещё не видела и не запечатлевала. Почти одновременно с произведениями из "Арабесок" был написан "Медный всадник" Пушкина. В этой поэме, которую, кстати, автор снабдил подзаголовком "петербургская повесть", есть такие строки: Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой её гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла*... А вот Петербург гоголевский. Петербург из повести "Портрет". "Вам известна та часть города, которую называют Коломною... Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь всё тишина и отставка, всё, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житьё отставные чиновники, вдовы, небогатые люди... выслужившиеся кухарки... и наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни сё ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов". Совсем другие подробности, другой вид, другой тон, другой колорит... Конечно, и пушкинский Петербург не прост и не однозначен. Уже в "Медном всаднике" рядом с городом дворцов и великолепных проспектов появился город убогих хижин и неказистых улочек. Но Гоголь, прежде всего, сместил акцент, что в художественном изображении бывает равнозначно открытию. Петербург неофициальный, город бедности, "тишины и отставки" выдвинулся на передний план. У Пушкина, кстати, упомянута и Коломна ("Наш герой живёт в Коломне; где-то служит..."). Автор "Портрета" сфокусировал на этом отдалённом, неприглядном районе столицы главное внимание. Соответственно изменяется и литературный типаж*. Среди обитателей Коломны или отдалённых линий Васильевского острова, людей без будущего, задыхающихся в тисках постоянной нужды, находит писатель своих героев - чаще всего мелких чиновников или бедных живописцев. Их заботы о хлебе насущном, о ежедневном пропитании или необходимой одежде (шинель Акакия Акакиевича!) представляются важнее событий государственных и политических. А если герой - бедный художник, и его заботы, посвящены профессиональным тайнам, то и сравнения никакого не может быть: верность искусству превыше всего; измена искусству и его высокой миссии, измена, которую совершает Чартков в "Портрете",- худшее из преступлений. Так перестраивается весь образ Петербурга, весь его философский смысл. Продолжим параллель с "Медным всадником". У Пушкина драматические события, печальный рассказ о гибели Евгения и его невесты Параши не отменяют величественного и торжественного описания Петербурга в прологе (откуда мы привели цитату), хотя и заставляют взглянуть на это описание по-новому. Мы понимаем: наводнение и гибель Евгения - прямое следствие давних событий, исторического решения Петра основать столицу "на берегу пустынных волн". Однако и понимая всё это, мы не ставим под сомнение мудрость и государственную необходимость принятого решения. Поэтому и образ Петербурга, каким его рисует пролог,- великого города, детища Петра* - сохраняет свою непреложность и значение. Можно сказать, что в "Медном всаднике" два Петербурга. Один - воплощение государственного величия, стройной и всеобъемлющей мысли. Другой - воплощение трагической случайности, произвола стихий и гибели. Между обоими образами существует связь, сам их контраст и несовпадение приобретают трагический смысл. Однако, повторяем, второй образ не отменяет первого, не ставит под сомнение величественности и красоты "града Петрова". У Гоголя - всё иначе. Конечно, и в его повестях петербургская жизнь исполнена конфликтов - и ещё более резких, чем у Пушкина. Но эти конфликты заключены в пределах единого образа. Никакого мудрого исторического деятеля, подобного Петру I, в гоголевских повестях вы не встретите. Нет в них вообще никакого выразителя государственной мудрости и общенациональных интересов. Если и появляется на сцене человек более высокого общественного положения, то это, как правило, чиновник-карьерист, ограниченный и своекорыстный. Типичный пример - "значительное лицо" в "Шинели"; самая большая его забота состояла в том, чтобы не уронить своего чина и держать подчинённых "в надлежащем страхе". Меняется и внешний облик Петербурга, городской, или, как говорят, урбанистический пейзаж. Он становится более однородным и тусклым. Краски бледнеют, появляются указания на их нарочитую неяркость ("пепельный"), даже неопределённость, промежуточность, не дающую возможности определить их действительный цвет ("ни сё ни то"). У Гоголя впервые при описании столицы важную роль стал играть туман, знаменитый петербургский туман - символ неопределённости и таинственности (потом он будет оттенять столичные пейзажи у Некрасова*, Достоевского*, Блока*, А. Белого* и других...) Конечно, и Гоголь не проходит мимо величественных петербургских дворцов и соборов, упоминает петербургские площади, проспекты и набережные. Но никакого представления о стройной красоте и государственной мудрости с ними не связывает. Он смотрит на них большею частью глазами своих героев-бедняков, для которых богатые дворцы и необозримые площади таят в себе нечто враждебное и страшное. Образ Петербурга у Гоголя - это воплощение неожиданных, притаившихся опасностей. Снова обратимся к "Медному всаднику": уже здесь было показано, как случай нередко опрокидывает расчёты героев, расстраивает их мечты и планы, разбивает жизнь. Когда Евгений увидел обломки дома, где жила его невеста, он был потрясён:

Иль во сне

Он это видит? иль вся наша

И жизнь ничто, как сон пустой,

Насмешка неба над землёй?

Это уже предвестие известной мысли, формулы (её особенно любили романтики) о разладе мечты и действительности. Однако у Пушкина этой формуле подвластны не все и не всё. Вспомним опять пролог: планы Петра - заложить великий город, "ногою твердой стать при море" - осуществились, и никакая игра случая не смогла их расстроить. Не так обстоит дело в гоголевских повестях, где формула о разладе мечты и действительности получает неограниченную власть. Она накладывает отпечаток на судьбу многих и очень разных персонажей. Вот Пискарёв в "Невском проспекте" - талантливый, с доброю, кроткою душою художник. Он пленился таинственной незнакомкой, увидел в ней олицетворение самой чистоты и непорочности; но оказалось, что это проститутка. Ошеломлённый Пискарёв походил на бедняка, который, едва найдя "бесценную жемчужину", выронил её в море, и эту потерю пережить он не смог. "Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!" - думал Пискарёв незадолго до самоубийства. В один час с Пискарёвым на том же Невском проспекте в погоню за незнакомкой пустился его приятель - поручик* Пирогов. Незнакомка оказалась под стать ему - такая же недалекая и пошленькая. Можно было ожидать, что в отличие от своего приятеля Пирогов добьётся успеха. Такую или похожую ситуацию мы встречаем у других писателей, и, надо сказать, она оказывалась достаточно острой и критичной: ведь исполненному высоких стремлений и погибающему художнику противопоставлялась торжествующая пошлость. Но Гоголь не удовлетворился подобным решением и предложил другое, более глубокое. В "Невском проспекте" свою неудачу, крушение иллюзий, свой разлад мечты и существенности переживает и Пирогов, вместо победы над незнакомкой отведавший прутьев разъярённого мужа и его приятелей. Однако даже оскорбление чести, даже побои не поколебали несокрушимого жизнелюбия этого человека. "...По дороге он зашёл в кондитерскую, съел два слоёных пирожка, прочитал кое-что из "Северной пчелы" и вышел уже не в столь гневном положении". Вскоре инцидент был забыт вовсе - и это в то время, когда Пискарёв за свою неудачу поплатился жизнью. На современников сильное впечатление произвёл параллелизм обеих сюжетных линий - так сказать, контраст трагического и комического воплощения одной и той же темы. Темы разлада мечты и действительности. "О, какой смысл скрыт в этом контрасте! - писал Белинский.- И какое действие производит этот контраст! Пискарёв и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!.." А что такое злоключения Акакия Акакиевича, как не новое, неожиданное выражение того же разлада мечты и существенности? Но этот разлад не назовёшь только комическим или только трагическим: черты комизма неразрывно переплелись здесь с патетикой, с проникающими до глубины души лиризмом и состраданием. Об этом хорошо сказал критик Аполлон Григорьев*: "В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и* уничтожающего горя..." Часто бывает так, что взор писателя открывает в городе какое-либо место - улицу, площадь, район, которое с наибольшей полнотой воплощает особенности этого города. Такое место из топографического понятия превращается в понятие художественное, в сердцевину образа. В "Медном всаднике", например, огромная смысловая нагрузка приходится на описание Невы, главной водной магистрали Петербурга, которая в соответствии с двойственным образом столицы тоже получает двойственный характер. С одной стороны, перед нами "Невы державное теченье, береговой ее гранит", спокойствие и уверенность, гармонирующие с величественной красотой "града Петра". С другой - бурная, вышедшая из-под контроля стихия, воплощающая трагическую сторону человеческого бытия. У Гоголя стержнем художественного образа Петербурга является Невский проспект, давший название одной из его петербургских повестей. У Невского проспекта своё лицо; но прежде чем определить его черты, приведём один отрывок. Этот отрывок не из художественного произведения, а из статьи "Петербургские записки 1836 года", где содержится сравнение двух столиц, старой и новой. "Москва женского рода, Петербург мужеского... Петербург - аккуратный человек, совершенный немец, на всё глядит с расчётом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва - русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане... В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или "в должность"*. Отождествление города с человеком проведено здесь открыто и демонстративно. Какие же черты отличают Петербург в сравнении с Москвой? Деловитость, расчётливость, эгоизм, меркантильность... Подобно чиновнику, Петербург предстаёт как бы на службе, в присутствии, застёгнутым на все пуговицы. Это впечатление возникло у Гоголя ещё в первые дни по приезде в столицу (помните: "...всё служащие, да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях..."?). И теперь оно вылилось в ряд поразительно остроумных сцен и зарисовок. Однако у города, как и у всякого человека, бывают часы, когда его можно увидеть с неофициальной стороны. Наблюдателю такие часы особенно дороги, ибо они позволяют подметить множество черт, которые не увидишь в деловом, формальном общении. Именно такую возможность предоставляет Невский проспект. "Здесь,- говорит Гоголь,- единственное место, где показываются люди не по необходимости", куда не загнали их надобность и меркантильный дух. Но этого мало. Петербург на Невском проспекте предстаёт не только со своей неофициальной стороны, но и в своих высших стремлениях - стремлениях к красоте, искусству, поэзии, прекрасному. Не только Пискарёв увидел на Невском проспекте свою красавицу, но и Пирогов устремился здесь в погоню за хорошенькой незнакомкой. Даже продавец опиума, персиянин (местожительство его не указано) предстаёт перед нами в неожиданном ракурсе, который однако гармонирует с атмосферой Невского проспекта. "Хорошо, я дам тебе опиуму (говорит торговец), только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица. Чтобы брови были чёрные и очи были большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле* неё и курила трубку..." Но если неофициальные, частные интересы и устремления города (как и отдельного человека) особенно характерны для его облика, то тем более важен их результат. Чем кончились приключения Пискарёва или Пирогова, мы уже знаем. Но Гоголю мало констатировать неудачу одного или нескольких персонажей - из разрозненных фактов он делает вывод, который относится ко всему Невскому проспекту. И в конечном счёте - ко всему Петербургу. "О, не верьте этому Невскому проспекту... Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущённою массою наляжет на него и отделит белые и палевые* стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде". Снова напрашивается параллель с Пушкиным. В "Медном всаднике", в прологе, Петербург даже ночью сохраняет стройность и определённость очертаний. "И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла". У Гоголя ночь, кажется, самое подходящее время для Невского проспекта, для Петербурга, так как ночной сумрак сродни обману и несостоявшейся мечте. Усилия Гоголя были высоко оценены не кем иным, как самим Пушкиным, с которым автор "Петербургских повестей" соревновался, подчас - полемизировал. Пушкин сказал, что "Невский проспект" - "самое полное" произведение писателя. Полнота повести определяется не только совмещением в ней многих типично гоголевских сюжетов и мотивов (здесь и судьба художника, и судьба бедняка, и контраст высокой духовности и окружающей пошлости), но и тем, что конфликт "мечты" и "существенности" получил в "Невском проспекте" обобщённое, почти афористическое выражение. Кстати, у Гоголя фактически нет единого цикла "петербургских повестей", как и нет самого наименования "петербургская повесть". В "Арабесках" три повести - "Невский проспект", "Записки сумасшедшего" и "Портрет" - были напечатаны вместе с другими его статьями и художественными отрывками. "Нос" появился в "Современнике" за 1836 г., а "Шинель" - в первом томе сочинений Гоголя (1842). В отдельный цикл Гоголь никогда эти произведения не объединял. Это сделала литературная традиция, общественное мнение, подчеркнув тем самым - и с полным правом - цельность и единство пяти гоголевских произведений и встающего с их страниц центрального образа - образа Петербурга. "Выпытать дух минувшего века..."От современности - петербургской или провинциальной - взор писателя обращался к прошлому. В "Миргороде" и "Арабесках" было несколько произведений о прошлом: в первом сборнике - "Вий" и "Тарас Бульба", во втором - "Пленник. Отрывок из исторического романа" и "Глава из исторического романа" (последняя, как мы знаем, печаталась вначале в "Северных цветах" за подписью "0000").  'Тарас Бульба'. Встреча Тараса с сыновьями. Рисунок великого украинского поэта и художника Т. Г. Шевченко. 1842. 'Ну, давай на кулаки! - говорил Бульба... Посмотрю я, что за человек ты в кулаке!' (Н. В. Гоголь. 'Тарас Бульба') Произведения о прошлом показывают, как в творчестве Гоголя складывался новый жанр - исторический. Полнее всех он представлен "Тарасом Бульбой". Дело в том, что историзм "Вия" или, скажем, более ранней повести "Страшная месть" (из "Вечеров...") носил ещё довольно условный и ограниченный характер. Конечно, Гоголь хотел передать колорит прошлого, драматизм некоего "в старину случившегося дела", но для исторической повести (или романа) этого мало. Ни в "Страшной мести", ни в "Вие" исторические события не были положены в основу сюжета, который развивался как бы в стороне от них, на их периферии. Иная картина в "Тарасе Бульбе", где эпизоды борьбы казаков с польскими войсками составляли основу сюжета, причём описывались сражения, имевшие место в действительности. Далее, стиль "Страшной мести" и "Вия" был недостаточно строг в том смысле, что допускал участие чудесного, то есть в нём присутствовал фантастический элемент. В "Тарасе Бульбе" никакой фантастики нет: сюжет как бы воспроизводит действительный ход реальных событий (хотя с исторической точки зрения он, как мы увидим, строился достаточно вольно). "Тарас Бульба" произвёл сильнейшее впечатление на современников. Некоторые читатели из всего "Миргорода" поставили эту повесть на первое место. ...Иван Панаев*, молодой петербургский литератор, зашёл как-то к своему бывшему учителю Василию Ивановичу Кречетову. Кречетов преподавал русскую словесность в благородном пансионе при Петербургском университете. Стали вслух читать "Тараса Бульбу" в только что вышедшем томике "Миргорода". Когда чтение закончилось, Кречетов "схватил себя за голову и произнёс: - Это, батюшка, такое явление, это, это, это... сам старик Вальтер Скотт подписал бы охотно под этим "Бульбою" своё имя... У-у-у! это уж талант из ряду вон... Какая полновесность, сочность в каждом слове... Этот Гоголь ... да это чёрт знает что такое - так и брызжет умом и талантом... Отзывы критиков были такими же взволнованными. "Если в наше время возможна гомерическая эпопея*,- то вот вам её высочайший образец, идеал и прототип",- писал Белинский. Почему современников так поразил именно "Тарас Бульба"? Отчасти мы уже ответили на этот вопрос, говоря об отражении в повести исторических событий, о выдержанности её колорита. Но всё это было связано с проблемой русского исторического романа (или повести) как такового. Точнее - с его правом на существование. Недаром первое имя, которое пришло Кречетову на ум при чтении "Тараса Бульбы", был Вальтер Скотт. Дело в том, что Вальтер Скотт принципиально решил вопрос о возможности западно-европейского исторического романа. Жизнь средневековой Англии, борьба шотландцев за независимость, крестовые походы - всё это под его пером получило всеобщий интерес, потому что осмыслялось как существенный материал европейской истории. Но русского читателя неотвязно преследовал один тревожный вопрос: а могут ли выдержать такую нагрузку события отечественной истории. Иначе говоря, возможен ли русский исторический роман? Номинально он уже существовал, если вспомнить произведения М. Н. Загоскина или И. И. Лажечникова*, написанные под определённым влиянием Вальтера Скотта. Но романы эти не принадлежали к высшим образцам художественного творчества и потому убедили не всех. В это время, правда, создавались исторические произведения Пушкина, но публике они стали известны позднее: "Капитанская дочка" - в 1836 году, "Арап Петра Великого" - в 1837-м. "Тарасом Бульбой" Гоголь сказал решающее слово в возникшем споре: да,- гласило это слово,- можно написать русскую историческую повесть (или роман), которая ни в чём не уступит знаменитым произведениям мировой литературы. В содержании этой повести многообразно преломились исторические занятия Гоголя. Всё, что он узнал как исследователь, выпытал у документов, летописей, народных песен и преданий, нашло отражение в повести, отражение образное, красочное, объёмное. Гоголь-историк писал в одной статье, что годы бедствий превратили "мирные славянские поколения в воинственный, известный под именем казаков народ". А Гоголь-художник показал, как живёт и борется Запорожская сечь, как из этого "гнезда" "вылетают все... гордые и крепкие как львы", "разливается воля и казачество на всю Украину". Он вывел перед нашим взором этих гордых и воинственных казаков, от Тараса Бульбы до Мосия Шило или старейшего казака Касьяна Бовдюга; вывел со всеми их достоинствами и родимыми пятнами, храбростью, с чувством братства и товарищества, но в то же время и множеством предрассудков, жестокостью, а подчас и странной логикой умозаключений. Гоголь-историк говорил о суровости того времени, в которое стояла Запорожская сечь, и прибавлял, что горше всего была доля женщины: "Дни эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своём пышном военном убранстве, как сновидение, как мечты". А Гоголь-художник воочию показал нам суровую женскую долю в незабываемых сценах встречи и прощания жены старого Тараса с сыновьями Андрием и Остапом. Да, самым ценным плодом, который принесли исторические занятия Гоголя, оказался "Тарас Бульба". Порою интуиция художника, запросы художника определяли и его исследовательский угол зрения на источники, устанавливали некую избирательность в отборе материала. Около 1834 года - время завершения повести - интерес Гоголя заметно переместился от летописей и исторических актов к другим источникам. "Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать,- писал Гоголь Срезневскому*,- нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями... Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены". Гоголю-художнику важны были не мелкие подробности, не холодный отчёт о событиях, которые уже отгремели. Ему важно было личное переживание походов, сражений, подвигов - то переживание, которое испытывает участник события. Ему нужно было живое эхо минувшего времени. И такое эхо Гоголь услышал. Услышал в народных песнях (думах), которые народ передавал из поколения в поколение и которые исполнялись слепыми певцами (бандуристами) в сопровождении струнного щипкового инструмента - бандуры. Кстати, изображение бандуриста можно найти буквально на первых страницах "Тараса Бульбы". Описывая комнату, в которую повёл Бульба после приезда своих сыновей, писатель прибавляет: "Светлица* была убрана во вкусе того времени, о котором живые намёки остались только в песнях, да в народных думах, уже не поющихся более на Украине бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры и в виду обступившего народа". О безымянных творцах народных песен и дум уже не скажешь, что они похожи "на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены". Наоборот: в частностях, подробностях дума могла ошибаться, но самое главное - живой дух времени - она хранила бережно и надёжно. В статье "О малороссийских песнях" (опубликовано в "Арабесках") Гоголь писал: "Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции*: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века... тогда он будет удовлетворён вполне; история народа разоблачится перед ним в ясном величии". Отсюда видно, что историзму "Тараса Бульбы" присущи свои особенности. Писатель ввёл в кругозор повести исторические события, он описал их не в легендарном, а в реальном ракурсе, то есть без участия фантастического и чудесного. Но он допустил немало анахронизмов, слив воедино события разных времён. То мы узнаём, что время действия - XV век, то возникают исторические фигуры из XVII века (Николай Потоцкий*, Остряница*) и т. д. Эти неточности Гоголь допустил едва ли не сознательно или, во всяком случае, сознательно не устранил их, потому что не считал их принципиальными. Он словно говорил читателям: не ищите в повести "показания дня и числа битвы", ищите самый "дух минувшего века". В целом исторические полотна Гоголя - и "Тарас Бульба" в первую очередь - выступали контрастно к современному миру, провинциальному или столичному. Но контраст был относительный, неполный. В минувшем Гоголь искал и находил могучие, богатырские характеры, сильные страсти, самоотверженность, любовь к родине и преданность общему делу. Народ в прошлом действовал цельно, сообща и притом на уровне общеевропейской истории, ибо от сопротивления казаков, как считал писатель, зависела не только судьба страны, но будущее многих европейских наций. Но идиллии, согласия даже и в пределах одного национального мира Гоголь не находил. Этот мир был чреват своими непримиримыми противоречиями, своими конфликтами, например конфликтом индивидуального любовного чувства и общего интереса. Словом, хотя Гоголь противопоставлял современности прошлое, он далёк от того, чтобы видеть в нём искомую норму, к которой надлежит стремиться и ставить во главу всех оценок. От этого его удерживали чутьё художника, да и, пожалуй, проницательность историка. Вчерашний день существует не на правах идеала или прозрачной аллегории современных тенденций, а на правах самоценного и суверенного художественного мира. Многим в нём мы можем восхищаться, многое порицать или не любить - но он существует, или, вернее, существовал как реальный факт. Историзм ведь состоит и в том, чтобы видеть необратимость времени и отбрасывать иллюзии. "Глава литературы, глава поэтов"В мае 1835 года по дороге на родину Гоголь вновь приезжает в Москву. В его московских вояжах установилась своя повторяемость. В первый раз (в 1832 году) Гоголь приехал в Москву после издания "Вечеров на хуторе...". Теперь - после выхода новых книг: "Миргорода" и "Арабесок". Перед каждой поездкой Гоголь-писатель словно поднимался на ступеньку выше и к славе его что-то прибавлялось. Москва чутко реагировала на возрастание гоголевской славы. Она встретила писателя триумфально. Вновь увиделся Гоголь с семейством Аксаковых. Сергей Тимофеевич рассказывает, как это произошло. "В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошёл Гоголь и с весёлым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: "Здравствуйте!" Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин... забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошёл к нам в ложу Александр Павлович Ефремов*, и Константин шепнул ему на ухо: "Знаешь ли кто у нас? Это Гоголь". Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость... Станкевичу и ещё кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова "Гоголь, Гоголь" разнеслись по креслам". В рассказе С. Т. Аксакова обращает на себя внимание следующий факт. Константин Аксаков, А. П. Ефремов, Н. В. Станкевич - это члены одного кружка, кружка Станкевича, где Гоголь давно уже получил горячее признание. Неудивительно, что приняли они писателя с энтузиазмом. Ефремов и Станкевич встретились с ним впервые; Константин, мы помним, познакомился с ним ещё в первый его приезд в Москву. Назревало знакомство Гоголя с другим членом кружка - Белинским, и оно действительно состоялось спустя день-два. С. Т. Аксаков пригласил к себе Гоголя прочитать новую комедию. "Между прочими гостями были Станкевич и Белинский". К сожалению, задуманное чтение расстроилось: "Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принёс её с собой". Так произошла, по-видимому, первая встреча Белинского и Гоголя. Но близких, дружеских отношений между ними не возникло. Комедия, о которой шла речь,- "Женитьба". Днём-двумя раньше Гоголь прочитал её в доме Погодина. Сергей Тимофеевич со слов Константина, очевидца происходившего, рассказывал, что Гоголь "до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актёров, особенно господина Садовского* в роли Подколёсина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора". У Гоголя была неподражаемая манера чтения: он всегда сохранял полнейшую серьёзность, невозмутимость; иногда всем своим видом он даже показывал искреннее недоумение: дескать что тут может быть забавного?.. Слушатели же "до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно".- "Но увы,- прибавляет С. Т. Аксаков,- комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса - неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает". Да, и в Москве, несмотря на установившийся пиетет, единодушия не было, и глубоким пониманием гоголевского гения отличались немногие. Обвинения в неестественности, в карикатурности, в неоправданных преувеличениях сопровождали всю творческую деятельность писателя. Нередко подобные обвинения носили огульный, категорический характер и перечёркивали весь смысл, всё значение гоголевских произведений. Такую позицию занимали петербургские критики Ф. В. Булгарин*, О. И. Сенковский*, Н. И. Греч*, а в Москве, например, писатель Н. Ф. Павлов*. Но порою упрёки в преувеличении и фарсах высказывали люди, которые в целом благожелательно, иногда даже восторженно относились к его творчеству. Логика их была примерно такой: да, конечно, Гоголь замечательный, талантливый художник, его изображения правдивы и истинны, но всё же чрезмерно заземлены: в искусстве есть граница, переходить которую не следует. Так думал об авторе "Миргорода" и "Арабесок" и С. П. Шевырёв*, молодой критик и учёный, профессор Московского университета. Гоголь познакомился с Шевырёвым, видимо, в 1835 году во время вторичного приезда в Москву. Но ещё до их личного знакомства произошла встреча заочная. Точнее - встреча Шевырёва с одной гоголевской рукописью. Ранней весной, перед приездом в Москву, Гоголь послал М. П. Погодину повесть "Нос". Предназначалась она для вновь открытого журнала "Московский наблюдатель". Но, к удивлению многих, повесть не напечатали, найдя её "грязною". Вероятно, это решение было принято под влиянием С. П. Шевырёва, ведущего критика "Московского наблюдателя" (лишь после московской неудачи Гоголь передал повесть в другой журнал - в пушкинский "Современник", где она и увидела свет). В свете этого факта любопытна и статья Шевырёва, опубликованная в том же "Московском наблюдателе". Критик высоко ценил новые повести Гоголя, высказывал о них ряд справедливых и тонких суждений, но - характерная деталь! - в название своей статьи вынес только слово "Миргород". Разве Шевырёв не успел познакомиться с "Арабесками"? Конечно, успел: в его статье есть упоминание сборника: "...в новых повестях, которые читаем мы в "Арабесках", этот юмор малороссийский не устоял против западных искушений и покорился в своих фантастических созданиях влиянию Гофмана* и Тика*- и мне это досадно". Вот в чём дело! Горячий сторонник российской "самобытности", Шевырёв нашёл петербургские повести подражательными. "Нос" - тоже петербургская повесть; значит, она не только "грязна", но ещё и не совсем самостоятельна; а, может быть, потому она и "грязна", что автор "не устоял против западных искушений..." Хотя эти досадные и несправедливые упрёки тонули в атмосфере горячего энтузиазма, с которым принимали Гоголя, но всё же не оставить царапин на его чуткой и самолюбивой душе они не могли. По крайней мере, это объясняет, почему при всей теплоте и внешней удовлетворённости Гоголь сохранял в общении с новыми друзьями некоторую настороженность и отъединённость. Только члены кружка Станкевича и ещё некоторые московские литераторы, например издатель "Телескопа" и "Молвы" профессор Н. И. Надеждин, оказывали Гоголю самую полную поддержку. И прежде всего это относится к К. Аксакову и В. Белинскому. Первый горячо защищал и пропагандировал Гоголя в устных спорах и письмах к друзьям; второй вынес обсуждение волновавших его вопросов на журнальные страницы. Буквально накануне майской встречи с Гоголем Белинский написал статью "И моё мнение об игре г. Каратыгина", которая вскоре была опубликована в "Молве". Критик говорил о двух видах красоты в искусстве. "Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно... другая постепенно и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние первой быстро, но непрочно; второй - медленно, но долговечно..." "Представитель" второго рода красоты - Гоголь. Всей логикой своих рассуждений Белинский убеждал читателей: не судите о Гоголе по первому впечатлению, его вещи рассчитаны на постепенное, долговременное постижение. Летом, уже после состоявшегося знакомства с писателем, Белинский закончил статью "О русской повести и повестях г. Гоголя" (опубликована в том же году в "Телескопе"). Критик очертил творческий путь Гоголя от "Вечеров на хуторе..." до двух последних сборников, подробно охарактеризовал его художественную манеру и в заключение отметил: "...Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным". Сказано это было ещё при живом Пушкине и, конечно, по отношению к нему несправедливо: талант его не "умер" и не "обмер", как писал Белинский в другом месте,- он развивался и достиг высшей степени совершенства. Большинству современников она ещё была недоступна - этим и объясняется категоричность критика. Но у этой категоричности была и другая сторона, собственно уже относящаяся к Гоголю. Во главе русской литературы был поставлен двадцатишестилетний писатель, менее чем с шестилетним стажем литературной работы, автор всего трёх прозаических сборников. И это говорит о том авторитете, который он уже успел завоевать. Гоголь прочёл работу Белинского с живейшим интересом. "...Он был доволен статьёй, и более чем доволен: он был осчастливлен статьёй..." - писал П. В. Анненков. Но произошло это несколько позднее, уже в Петербурге. В середине мая Гоголь оставил Москву. Лето провёл в родной Васильевке, ездил в Крым, в Полтаву, а в августе на обратном пути в Москву остановился в Киеве у М. А. Максимовича, новоутверждённого профессора Киевского университета. Не удалось вместе поработать в Киевском университете, так хоть пожили вместе пять дней под одной кровлей. Максимович подметил перемену в настроении друга: он стал "степенным и даже задумчивым", дни проводил в долгих прогулках по улицам, изучал памятники старины, присматривался к жителям. Однажды остановились у церкви Андрея Первозванного, "любуясь ненаглядною красотою киевских видов". Рядом стояла молодая украинка, тоже смотрела на Днепр и Заднепровье. "Чего ты глядишь там, голубко?" - "Бо гарно дивиться!" - прозвучал ответ. "Гоголь был очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке",- заметил Максимович. Обратная дорога через Москву в Петербург выдалась удачной благодаря одной хитроумной мистификации Гоголя. Ехали втроём: Гоголь, А. С. Данилевский и И. Г. Пащенко,- все питомцы нежинской Гимназии. Впоследствии Данилевский рассказывал: "Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведёт на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперёд и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так, что на станциях все были уже подготовлены к приезду и к встрече мнимого ревизора. Благодаря этому манёвру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие раза им нередко приходилось по нескольку часов дожидаться лошадей..." Рассказ Данилевского в некоторых подробностях внушает сомнения (он записан спустя многие годы после описываемых событий). Едва ли Гоголь сознательно ставил некий эксперимент для будущего "Ревизора": идея последнего ещё не возникла (об этом - в следующей главе). Скорее всего Данилевский видит всё происходившее в свете более поздних событий, то - есть фабулы того же "Ревизора". Но сам факт мистификации, на которую Гоголь был такой мастер, вполне вероятен. Гоголь помнил о досадной задержке в Курске, имевшей место во время предшествующей поездки из Васильевки в Москву. Тогда он в сердцах помянул "генералов", к которым совсем иное отношение, чем к "нашему брату мастеровому...". Почему бы и не попытаться сыграть такую роль? Не обязательно ревизора (по воспоминаниям того же Данилевского, магическое действие на смотрителей производило слово адъюнкт-профессор, которое стояло в подорожной Гоголя) - важно, что это высокое лицо, "генерал"... Так сама жизнь невольно устроила пролог к будущей комедии. И когда через месяц - полтора Гоголь принялся за её написание, он мог вспомнить и свою дорожную историю, и множество иных аналогичных примеров, случившихся с другими. Словом, идея "Ревизора" пала на подготовленную почву. |

|

|